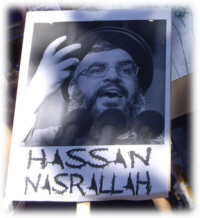

Comment deux parallèles, le socialisme et l’islam, convergent dans la personne de Sayyed Hassan Nasrallah.

Quand il était à l’école, je lui donnais un quart de livre comme argent de poche quotidien. Un jour, j’ai appris qu’un autre garçon le lui avait pris, alors je lui en ai parlé. Il a simplement ri et m’a répondu : « Je n’ai pas peur et personne ne peut me prendre mon argent. En réalité, ce garçon n’avait jamais d’argent, alors je lui ai donné mon quart de livre. Et comme mon père a une petite boutique, je lui apporte aussi du chocolat, du chewing-gum et une bouteille de Pepsi. »

Sayyed Abdul Karim Nasrallah

(père de Sayyed Hassan Nasrallah)

C’est ce dont Sayyed Abdul Karim Nasrallah se souvient dans une interview accordée à Al-Ahd. Ce souvenir d’enfance résume bien l’essence même de Sayyed Hassan Nasrallah : les qualités qu’il manifestait déjà enfant et qui ont fait de lui le leader qu’il est devenu.

Né en août 1960 à Borj Hammoud, au Liban, Sayyed Hassan Nasrallah était l’aîné d’une fratrie de neuf enfants issus d’une famille populaire. Il a passé ses premières années à Karantina, l’un des quartiers les plus pauvres du pays. Sa mère était femme au foyer, tandis que son père tenait un petit magasin de fruits et légumes où Sayyed Hassan l’aidait souvent. Dès son plus jeune âge, il était connu pour être calme, modeste, sérieux et bien plus mature que ses camarades. Ses professeurs le décrivent comme intelligent, discipliné et profondément pieux, même lorsqu’il était enfant.

À l’âge de quatre ans, Sayyed Nasrallah a appris le Coran auprès de sa tante. Bien que sa famille ne fût pas strictement religieuse, il a développé très tôt une forte dévotion. À l’âge de neuf ou dix ans, il assistait déjà aux sermons de religieux tels que Sayyed Mohammad Hussein Fadlallah. Sa grand-mère se souvient avec tendresse qu’il s’enveloppait dans son châle et prétendait être un religieux, révélant ainsi la voie spirituelle qui l’attirait depuis sa petite enfance.

Alors que nous revisitons les étapes déterminantes de la vie de Sayyed Hassan, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une biographie traditionnelle. Il s’agit plutôt d’un voyage dans les dimensions politiques et religieuses de son parcours, une voie que beaucoup ont évitée pendant des années, délibérément ou non. C’est la voie où deux parallèles, le socialisme et l’islam, ont finalement convergé en la personne de Sayyed Hassan Nasrallah.

Entre colonialisme, exploitation et guerre

La guerre civile libanaise a éclaté en 1975, avec des affrontements violents qui ont atteint Karantina. Sayyed Hassan Nasrallah et sa famille ont été contraints de se déplacer vers le sud, où il a été témoin de la marginalisation de la communauté chiite sous les bombardements israéliens et de l’incapacité de l’État libanais à protéger ses citoyens.

Le Liban est unique au Moyen-Orient par sa diversité religieuse, avec trois religions principales et dix-huit sectes. Historiquement, la communauté chiite était concentrée dans le sud, la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth (Dahieh), et elle était souvent exclue du développement de l’État, sous-représentée au sein du gouvernement et fortement dépendante de l’agriculture, comme la culture du tabac sous l’exploitation de la Régie libanaise. Des chercheurs tels que Kamal Salibi, dans « A House of Many Mansions » (1988), documentent cette marginalisation structurelle.

D’un point de vue social plutôt que purement religieux, les communautés chiites ont souffert de désavantages systémiques, tandis que certains musulmans sunnites et chrétiens libanais ont bénéficié de privilèges historiques sous l’Empire ottoman et le mandat français, ce qui a renforcé la division sociale, occultée par le « sectarisme ».

Dans les années 1960 et 1970, des organisations de gauche telles que le Parti communiste libanais et des groupes palestiniens (FPLP, FDLP) ont attiré la jeunesse chiite en abordant les inégalités de classe et en prônant la résistance contre l’occupation israélienne. Parallèlement, l’imam Musa Sadr, fondateur du mouvement Amal, a combiné la légitimité religieuse chiite avec des revendications de justice sociale, comblant ainsi un vide crucial en matière de leadership.

Un jeune leader émerge

À l’adolescence, Sayyed Hassan a rapidement rejoint le mouvement Amal, démontrant très tôt ses talents de leader et en devenant un cadre local. À seize ans, il s’est rendu à Najaf, en Irak, pour étudier au séminaire chiite, où il a été guidé par Sayyed Abbas al-Moussawi, qui deviendra plus tard secrétaire général du Hezbollah.

En 1978-1979, à la suite de la persécution accrue des érudits chiites sous Saddam Hussein, de nombreux séminaristes étrangers, dont Sayyed Hassan, ont été expulsés d’Irak. Il est alors retourné au Liban et a poursuivi ses études religieuses à la Hawza de Baalbek, alors nouvellement créée, fondée par Sayyed Abbas al-Moussawi. Là, il est devenu à la fois étudiant et organisateur actif dans les affaires religieuses et communautaires.

L’invasion israélienne du Liban en 1982 a transformé la Hawza de Baalbek en un centre d’éducation religieuse et de résistance. Sayyed Hassan a combiné l’enseignement avec l’engagement politique et militaire, jetant les bases de ce qui allait devenir le Hezbollah. Même au début de la vingtaine, sa discipline, ses compétences organisationnelles et ses bases spirituelles le distinguaient comme un leader prometteur au sein de la résistance islamique émergente.

Structure : le Hezbollah vs le parti marxiste-léniniste

Sous la direction de Sayyed Abbas al-Moussawi, Sayyed Hassan est rapidement devenu l’un de ses lieutenants les plus fidèles. Il a joué un rôle central dans la mise en place de l’infrastructure religieuse et éducative du Hezbollah, notamment les écoles et les programmes culturels, tout en recevant une formation militaire et organisationnelle.

Bien que le Hezbollah et les partis marxistes-léninistes proviennent de deux traditions idéologiques différentes, leurs modèles organisationnels présentent des similitudes frappantes. Tous deux mettent l’accent sur l’intégration de la lutte militaire et politique, avec des branches armées subordonnées à une direction centrale : dans la théorie léniniste, le Comité central ; au Hezbollah, le Conseil de la Choura. Tous deux s’appuient sur des structures cellulaires reliant les cadres aux communautés locales, garantissant ainsi que le mouvement reste ancré dans la vie des gens ordinaires plutôt que de fonctionner comme une élite déconnectée.

La discipline est maintenue grâce à une forme de centralisme démocratique : le débat est autorisé en interne, mais une fois les décisions prises, une action unifiée est attendue. Au-delà du noyau politico-militaire, les deux traditions accordent la priorité à la création d’institutions parallèles, éducatives, culturelles et sociales, afin de consolider leur influence à long terme.

Comme l’a fait valoir Antonio Francesco Gramsci, philosophe et homme politique marxiste italien, un mouvement révolutionnaire doit façonner la société civile par le biais des écoles, des syndicats et des programmes culturels. C’est précisément ce qu’a fait le Hezbollah, en mettant en place un réseau d’écoles, d’hôpitaux, de médias et d’initiatives de reconstruction. Ces institutions sont au service de la communauté chiite, tout en restant ouvertes à tous les citoyens libanais, alliant autorité religieuse et service social. La principale différence réside dans l’idéologie : les partis marxistes-léninistes sont fondés sur la lutte des classes, tandis que le Hezbollah fonde sa légitimité sur des principes religieux et le devoir de résistance. Pourtant, dans la pratique, les deux créent un mouvement discipliné et multiforme capable d’assurer protection, gouvernance et soutien social.

En 1987, Sayyed Nasrallah a été nommé à la tête des opérations du Hezbollah à Beyrouth, un poste très sensible. Il a élargi le soutien du parti parmi les communautés chiites de la banlieue sud (Dahieh), combinant ses compétences organisationnelles et sa légitimité religieuse pour renforcer les efforts militaires et politiques. Après l’assassinat de Sayyed Abbas al-Moussawi en 1992, Sayyed Hassan Nasrallah est devenu secrétaire général du Hezbollah, guidant son évolution avec une vision claire de la discipline, de la stratégie et du leadership moral.

Dans la pratique…

Sous la direction de Sayyed Hassan, la structure du Hezbollah a évolué vers un modèle hybride :

- Conseil de la Choura (Majlis al-Shura) : l’organe suprême de direction, réunissant des personnalités religieuses et militaires.

- Branches exécutives : branches militaire, politique et sociale, notamment l’éducation, la santé et la reconstruction.

Sous la direction de Sayyed Hassan, le Hezbollah est devenu un mouvement doté d’une large base sociale et d’une vision idéologique claire. Cette structure reflète la logique organisationnelle des premiers partis révolutionnaires tels que les bolcheviks, fondés par Vladimir Lénine en Russie.

Le modèle bolchevique combinait un organe dirigeant suprême (Comité central/Politburo), une branche armée (Gardes rouges/Armée rouge), un engagement politique par le biais d’organisations de masse et des cellules locales dans les quartiers et sur les lieux de travail. Il comprenait également des institutions sociales et éducatives afin de s’assurer le soutien du public.

Le Hezbollah sous Sayyed Hassan reflète une logique similaire : le Conseil de la Choura fonctionne comme un Comité central, fusionnant l’autorité religieuse et militaire. Ses branches exécutives combinent la résistance militaire, l’engagement politique et les services sociaux, notamment les écoles, les hôpitaux et les initiatives de reconstruction. Tout comme les bolcheviks se sont intégrés dans la vie quotidienne pour maintenir leur influence, le Hezbollah a construit une base sociale et idéologique solide tout en conservant son identité religieuse.

Et en théorie…

Après avoir vu comment la structure du Hezbollah fonctionne dans la pratique sous Sayyed Hassan Nasrallah, intégrant les branches militaire, politique et sociale au service de la communauté, nous pouvons maintenant explorer les principes théoriques qui reflètent et façonnent cette approche. En examinant les idées des principaux révolutionnaires de gauche, nous pouvons mieux comprendre les similitudes qui sous-tendent l’organisation et sa stratégie visant à ancrer la résistance dans la société.

Lénine

Dans « Que faire ? », Vladimir Lénine affirmait qu’un parti révolutionnaire doit combiner la lutte armée et le leadership politique. La branche armée n’est jamais indépendante, mais toujours subordonnée à la ligne politique et responsable devant les masses.

De même, sous la direction de Sayyed Hassan, la branche de résistance du Hezbollah est disciplinée, dirigée par le Conseil de la Choura et justifiée par la protection du peuple et la reconquête des terres occupées.

Mao

Mao Zedong a souligné que les forces de guérilla sont indissociables de la « mer du peuple » qui les soutient. La population fournit la nourriture, le logement, la légitimité et les recrues ; sans ce lien, la lutte armée ne peut survivre.

La branche armée du Hezbollah est, en réalité, issue de la communauté. Les combattants sont issus de la population locale, tandis que le peuple bénéficie de programmes d’éducation, de soins de santé et de reconstruction. Cela reflète le principe de Mao selon lequel l’action militaire est indissociable de la mobilisation de masse.

La théorie de l’hégémonie de Gramsci

Antonio Francesco Gramsci affirmait que le succès d’une révolution dépend non seulement de la force militaire, mais aussi du leadership culturel et social ; une « guerre de position » menée par le biais des institutions est aussi importante qu’une confrontation directe.

Au-delà de la résistance armée, le Hezbollah a construit des écoles, des hôpitaux, des comités de reconstruction et des médias. Il s’agit là d’une approche gramscienne : gagner les cœurs et les esprits, façonner la société civile et cultiver une large influence idéologique.

Che Guevara et la moralité révolutionnaire

Ernesto Che Guevara soulignait que les révolutionnaires doivent incarner la légitimité morale et vivre parmi le peuple, acquérant leur autorité par l’exemple plutôt que par le seul commandement.

Sayyed Hassan Nasrallah a reflété cette éthique à travers son mode de vie modeste, ses sacrifices personnels et la façon dont il partage ses pertes avec la communauté, notamment le martyre de son fils aîné, Hadi, en 1997. Son leadership démontre une crédibilité morale, alignant sa vie privée sur ses principes publics et renforçant la confiance et la loyauté parmi le peuple.

Même dans sa vie quotidienne, Sayyed Hassan fait preuve de modestie, évite les démonstrations de pouvoir et met l’accent sur la gouvernance éthique comme un devoir religieux. Cette moralité pratique renforce à la fois l’influence sociale du Hezbollah et sa légitimité révolutionnaire.

Au-delà de la résistance

Le génie de Sayyed Hassan Nasrallah s’étendait au-delà de la création d’institutions ; il a défini la mission du Hezbollah en utilisant un langage qui fusionnait la moralité islamique et la justice sociale. Dans ses discours, des concepts tels que le jihad et la résistance ne se limitent pas à la lutte militaire, mais englobent la défense des pauvres, l’éducation et les soins de santé, ainsi que la lutte contre la corruption. Ce faisant, le bien-être social devient un acte de foi et la résistance contre l’oppression prend une dimension sacrée.

Pour Sayyed Hassan, la domination étrangère n’était pas seulement une violation de la souveraineté du Liban, mais aussi un système qui renforçait la pauvreté, les inégalités et la corruption. L’influence occidentale et israélienne était présentée comme faisant partie d’une structure plus large d’exploitation économique et d’abandon des Libanais ordinaires. Il a toujours soutenu que la confrontation avec ces forces était à la fois une nécessité politique et un devoir religieux.

Il a présenté la lutte contre la corruption en termes moraux. Par exemple, dans un discours prononcé lors de la Journée des martyrs en 2019, il a mis au défi les enquêteurs judiciaires de commencer leurs efforts de lutte contre la corruption par le Hezbollah lui-même, affirmant que s’il y avait une affaire impliquant une personne du Hezbollah, le gouvernement devait aller de l’avant et « commencer par nous, commencer par nous ».

Cette déclaration inscrit la responsabilité sociale et politique dans l’éthique religieuse, en mettant l’accent sur la responsabilité de haut en bas. Sayyed Hassan établit également un lien entre la corruption étrangère et nationale et la décadence morale qui sape les fondements spirituels de la société, présentant la reconstruction, le bien-être et l’éducation comme des éléments essentiels de la résistance.

Grâce à ces efforts, les projets sociaux, les écoles, les cliniques, les hôpitaux et les initiatives de reconstruction du Hezbollah ne sont pas considérés comme des actes de charité ou des faveurs politiques, mais comme des devoirs justes. En établissant un lien entre la résistance et le bien-être, Sayyed Hassan élève la protection sociale au rang d’obligation morale et religieuse, fusionnant les principes de l’islam avec les objectifs de justice sociale.

Même pendant l’effondrement économique du Liban depuis 2019, lorsque les institutions étatiques ont vacillé, les banques ont gelé et la monnaie s’est effondrée, les services sociaux du Hezbollah, notamment la distribution de nourriture, les importations de carburant et les soins de santé, ont continué à fonctionner. Le leadership de Sayyed Hassan a permis de garantir que ces initiatives soient guidées par un sens du devoir moral et de la légitimité religieuse, offrant à l’ensemble de la population stabilité et espoir face à l’échec systémique.

En substance, l’approche de Sayyed Hassan Nasrallah transforme l’aide sociale quotidienne en actes de foi et de résistance, démontrant que les principes de l’islam et de la justice sociale peuvent être fusionnés pour protéger, éduquer et autonomiser les communautés.

Principes religieux, parallèles socialistes

Au cœur de la vision du monde de Sayyed Hassan Nasrallah se trouvent des principes musulmans fondamentaux qui trouvent un écho fort dans l’éthique socialiste. Il intègre systématiquement ces valeurs dans ses sermons et dans les institutions sociales du Hezbollah, veillant à ce que la moralité religieuse se traduise par des actions concrètes en faveur de la justice et du bien-être communautaire.

Justice (al-ʿAdl)

Dans la pensée chiite, l’ʿadl (justice) est un pilier de la foi, signifiant l’équité dans les relations sociales et la responsabilité devant Dieu. Sayyed Hassan relie systématiquement la justice aux réalités socio-économiques : négliger les pauvres ou tolérer la corruption est considéré comme une violation de la loi divine. Cette perspective rejoint l’accent mis par le socialisme sur la fin de l’exploitation et la promotion de l’égalité.

Solidarité (al-Taʿāwun)

L’injonction coranique « taʿāwanū ʿalā al-birr wa al-taqwā » (« coopérez dans la droiture et la piété ») sous-tend l’accent mis par le Hezbollah sur le bien-être collectif. Sayyed Hassan considère la solidarité comme essentielle à la résistance : les écoles, les cliniques et les efforts de reconstruction sont des actes de taʿāwun, qui s’alignent étroitement sur les principes socialistes d’entraide et de responsabilité collective.

Lutte contre l’oppression (al-Jihād ḍidd al-ẓulm)

Pour Sayyed Hassan, le jihad va au-delà de la guerre et englobe la résistance à l’injustice sociale. L’oppression (ẓulm) comprend la domination impériale, la corruption et la pauvreté. En redéfinissant ainsi le jihad, il lie le devoir religieux à une lutte d’inspiration socialiste contre l’exploitation.

Obligation communautaire (al-Farḍ al-Kifāya)

La jurisprudence chiite reconnaît le farḍ kifāya, le devoir communautaire rempli lorsque certains membres de la société agissent au nom de tous. Le système social du Hezbollah incarne ce principe : en fournissant des soins de santé, des logements et une éducation, le mouvement remplit les obligations négligées par l’État. Cela reflète la responsabilité du socialisme dans la fourniture collective de biens publics.

Les pratiques islamiques renforcent encore la redistribution et la responsabilité sociale :

- La zakat (aumône obligatoire, 2,5 % de la richesse) est comparable à la fiscalité redistributive.

- Le khums (1/5 des revenus, partiellement versé aux représentants religieux) finance l’aide sociale, l’éducation et l’aide aux pauvres.

- Le waqf (dotations pour des projets sociaux) sert de forme de propriété communautaire.

- L’interdiction du ribā (usure) critique les pratiques économiques abusives.

Des penseurs comme Ali Shariati ont explicitement établi un lien entre l’islam et le socialisme, montrant que la foi et la justice sociale sont non seulement compatibles, mais se renforcent mutuellement.

Grâce à ces principes, Sayyed Hassan Nasrallah transforme les institutions, les écoles, les cliniques et les projets de reconstruction du Hezbollah en mécanismes de justice spirituelle et sociale, garantissant que le devoir religieux et le bien-être communautaire vont de pair.

Les corps tombent, mais les idées perdurent

L’année dernière, le 27 septembre 2024, le Hezbollah a annoncé le martyre de Sayyed Hassan Nasrallah. Pour de nombreux Libanais et révolutionnaires du monde entier, il était un père, un mentor et une source d’espoir et de foi. Son héritage démontre que deux parallèles apparemment distincts, la religion et le socialisme, peuvent en fait converger et prospérer sous une direction fondée sur des principes. Comme l’a si bien dit Ghassan Kanafani, « les corps tombent, mais les idées perdurent ». Sayyed Hassan Nasrallah a lui-même répété à plusieurs reprises une idée similaire, soulignant que la résistance se poursuivrait malgré la disparition de ses leaders.

Aujourd’hui, alors que la nation a perdu l’un de ses dirigeants les plus importants, l’influence de Sayyed Hassan continuera à inspirer et à guider, prouvant que si les corps peuvent tomber, l’essence de leur vision perdure. Et surtout, il incarnera toujours la manière dont les parallèles peuvent se rejoindre.

Qamar Taleb

Source : Al Mayadeen English