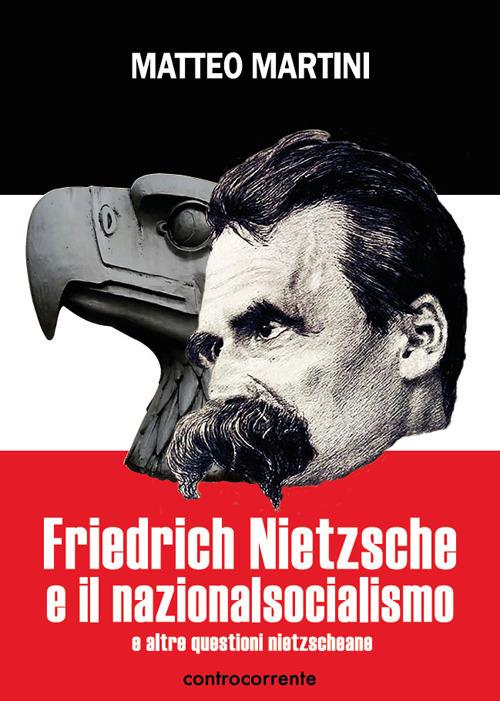

Nietzsche est l’un des penseurs les plus lus de tous les temps. Différents facteurs ont contribué à cet engouement: le style poético-aphoristique qui caractérise son œuvre, son a-systématicité, le caractère radicalement dépassé de ses thèses, ainsi que l’exemplarité de leur apodicticité. Des aspects qui, de différentes manières, ont conduit à des lectures parfois divergentes de sa philosophie. Le moment le plus discuté et le plus problématique de la propositionphilosophique du penseur de Röcken se trouve dans ses rapports avec la politique. Matteo Martini, dans un volume récent publié par Controcorrente, Friedrich Nietzsche e il nazionalsocialismo e altre questioni nietzscheane (Friedrich Nietzsche et le national-socialisme et autres questions nietzschéennes), repropose la quaestio vexata des liens entre le penseur et le régime hitlérien (sur commande : controcorrente_na@alice.it, pp. 191, euro 18.00). Le volume comprend une préface de Francesco Ingravalle et une postface de Marina Simeone.

L’analyse des textes est menée par l’auteur avec une méthode très différente de celle adoptée par Giorgio Colli. Le grand spécialiste de l’antiquité estimait que l’exégèse du philosophe ne pouvait être abordée par le biais de simples citations, car cela conduirait à la « falsification » d’une pensée qui, au contraire, était articulée, complexe, voire en spirale. En outre, Martini cite, par choix explicite, presque exclusivement des textes écrits par Nietzsche dans les dernières années de sa vie, en particulier dans La Volonté de puissance. Cette méthode l’incite à soutenir que « Nietzsche a préparé sans équivoque les fondements philosophico-éthico-culturels sur lesquels le national-socialisme […] allait proliférer » (p. 30). Cette affirmation peut être vraie dans le même sens qu’il est tout aussi vrai d’affirmer que la révolution conservatrice a préparé l’humus existentiel et politique qui a permis à Hitler de s’établir dans la société allemande de l’époque. Le problème est que, pour l’auteur, le national-socialisme a réalisé la trahison des idéaux nietzschéens et révolutionnaires-conservateurs (de nombreux révolutionnaires conservateurs ont vécu en marge, reclus ou à l’étranger pendant le régime). On ne peut donc pas affirmer que le programme nazi d’extermination des « indésirables » et des « différents » découle directement des aphorismes décontextualisés de Nietzsche, dont Martini reconnaît d’ailleurs les traits humains aimables et courtois.

Au contraire, il ressort à juste titre de ces pages que la référence aux valeurs aristocratiques chez le philosophe ne renvoie pas à des « exigences raciales » (p. 31), bien qu’une certaine ambiguïté de jugement caractérise certains fragments se référant aux juifs. Nietzsche « a tantôt des mots élogieux à leur égard, tantôt des mots méprisants, mais il ne fait jamais allusion à quoi que ce soit qui puisse ressembler à une exhortation à l’élimination systématique du peuple juif » (p. 33). Le penseur, note l’auteur, était totalement étranger aux idéaux du nationalisme allemand, ce qui avait notamment provoqué la rupture de ses relations avec Wagner. Pour le philosophe, la décadence grecque et européenne avait été préparée par la primauté donnée par Socrate au concept, qui avait contribué à occulter la conception tragique de la vie propre aux Hellènes archaïques. Avec le « socratisme », c’est la course au surmonde, au téléologisme, aux dualismes essence/existence, être/néant, qui trouvera son apogée dans la vision chrétienne. La « mort de Dieu » chez Nietzsche a le sens d’une constatation de fait d’une réalité historico-spirituelle en cours, qui concerne aussi bien son époque que la nôtre, ce qui ne coïncide pas, bien entendu, avec une position athée, comme semble le croire l’auteur. L’un des interprètes qu’il cite, Eugen Fink, était bien conscient que la construction du penseur était centrée sur un effort « théologique », certainement pas chrétien, ayant pour centre la récupération de la sacralité de la physis, lieu de l’origine printanière à laquelle tout revient.

Martini a certainement raison d’affirmer qu’Hitler n’a pas incarné l’idéal de l' »au-delà de l’homme », mais qu’il a tenté de reproposer, sans y parvenir et en la détournant tragiquement, une autre figure créée par Nietzsche, celle du « grand homme », du dominateur (princes de la Renaissance, Napoléon). Le « Surhomme » est celui qui accepte le tragique du monde et l’ennoblit par la création de nouvelles tables de valeurs. De « nouvelles valeurs » centrées sur le mensonge « anagogique » et non sur le mensonge « catagogique » (le surmonde et Dieu) qui produit la décadence. Il est prophète d’un avenir à venir (non incarné par le nazisme, qui au contraire, comme le reconnaissait de Benoist, avec sa devise « Un chef, un peuple, un empire », laissait entrevoir sa propre vocation monothéiste, loin d’être païenne !): il se savait « dynamite » parce qu’il était conscient que son annonce d’époque allait bouleverser la vie du « dernier homme », certainement pas comme prophète des drames de la Seconde Guerre mondiale !

La partie la plus intéressante du volume est la troisième, dans laquelle Martini aborde l’intérêt du philosophe pour le « quotidien », l' »humain ». En fait, cet intérêt est lié au fait que Nietzsche, comme les Grecs, a en vue la vie nue. Son regard sur le corps, sur l’alimentation, sur le climat sont des preuves qu’il était conscient que tout ce qui est vivant est « animé », qu’il n’y a pas de dualisme âme/corps. Martini semble le sentir lorsqu’il écrit: « pour une raison qui n’est pas facile à expliquer […] dans cette philosophie, pourtant caractérisée par un matérialisme débridé, il y a (…) quelque chose de spirituel, une sorte de « matérialisme raffiné » » (p. 120). Non, pas de « matérialisme », en Grèce le corps était sacré en tant qu’expression de la dynamis, la puissance du possible qui l’anime et qui anime pour Nietzsche tout ce qui est. C’est précisément dans la mesure où elle est possible que la dynamis n’a rien de providentiel, comme le voudrait l’auteur (la « confiance » dans la Volonté de puissance). Le philosophe de Röcken représente le dernier maillon de la dissolution de l’hégélianisme. Dans cette suite de penseurs, il y a beaucoup de noms qui ont contribué plus que Nietzsche à la définition de la culture politique nationale-socialiste. On peut tout au plus reprocher à Nietzsche de ne pas être parvenu à une récupération effective de la physis grecque. En témoignent les ambiguïtés de la doctrine de l’éternel retour de l’identique (également relevée à juste titre par Martini), pensée à travers la catégorie métaphysique par excellence, le principe d’identité. Cette limite a été saisie par Klages, qui l’a corrigée en parlant de l’éternel retour du semblable, en vigueur dans la nature et dans l’histoire.

Avec Klages, l’héritage nietzschéen et la volonté de puissance elle-même peuvent être lus et vécus au-delà de l’onto-théo-logie dont le penseur, selon Heidegger, était le dernier interprète. Si tel est le cas, la philosophie imaginaire de Nietzsche pourrait donner lieu à un nouveau départ de la civilisation européenne.

Traduction par Robert Steuckers