Avec la complicité d’une gauche ignorante et de mauvaise foi, les auteurs néofascistes ont ramené à eux (à leur idéologie) des mouvements révolutionnaires étrangers à l’orthodoxie fasciste, dont ils n’ont pris et transmis que quelques caractéristiques. Pourtant, on ne s’étonnera pas de l’omission dans leurs publications de toute référence au mouvement national-syndicaliste portugais. Car à l’inverse de la Phalange et de la Garde de fer, les Chemises bleues portugaises ne comptent pas de morts illustres tombés pour la juste cause. Il leur manque le héros à qui rendre un hommage funèbre mythique, un héros auréolé d’une mort mystique (fusillé ou tombé au champ d’honneur) et que l’on pourrait invoquer et célébrer.

Demandez aux intellectuels post-communistes qui s’opposa le premier au dictateur portugais Salazar ? Demandez-leur encore s’ils connaissant Rolao Preto et son cheminement culturel. Pour des raisons évidentes, il est probable qu’aucun d’entre eux ne se souviendra même de son existence.

Et vous n’aurez pas plus de chance à droite. Les Chemises bleues et leur chef ne sont pas cités dans le livre de Bardèche[1] qui traite pourtant de tous les mouvements fascistes y compris les plus marginaux comme les fascismes luxembourgeois, américain, grec, hollandais, bulgare, albanais ou suisse. Et dans son Origini e caratteri dello Stato nuovo portoghese[2], Aldo Bizzani trouve le moyen de ne pas citer les nationaux-syndicalistes lusitaniens une seule fois.

Qui donc était Rolao Preto ?

Francisco Barcelos Rolao Treto est né le 12 février 1893. Son engagement est précoce. En 1913, il figure comme secrétaire de rédaction du premier organe de presse de l’intégralisme lusitanien, Alma Portuguesa, expression d’une nouvelle tendance politique qui influera sur ses propres convictions et sur ses choix à l’université de Coimbra.

Le cercle dirigeant de l’intégralisme subit les influences de Maurras, de l’Action française et de Sorel. Quant à Rolao Preto, diplômé en sciences sociales en Belgique dès 1917, il s’établit à Toulouse où il poursuit ses études de droit, puis à Paris où il fréquente Charles Maurras et Léon Daudet, dont il s’inspirera par la suite.

Les intégralistes lusitaniens se faisaient les chantres d’un État unitaire, mais fortement décentralisé (conférant une large autonomie aux villes, provinces et régions), la décentralisation étant équilibrée par une structure corporative renouant avec la tradition portugaise. Une sorte de futurisme du passé.

Antonio Sardinha (1889-1925) fut tout à la fois la figure charismatique du mouvement et son leader le plus qualifié. Il ne l’engagea ni dans l’opposition parlementaire ni dans les structures du pouvoir, mais il fit en sorte que l’intégralisme exerça une influence notable sur la société portugaise dont il réussit à orienter les tendances, et les gouvernements qui se succédèrent durent en tenir compte. Pendant la dictature républicaine de Sidonio Pais (1917-1918), l’influence des intégralistes fut déterminante sur des questions de fond comme l’autorité et le corporatisme.

Il faut souligner que la brève expérience corporative de Sidonio Pais, due à l’inspiration et à la collaboration des intégralistes, anticipa d’autres expériences en Italie fasciste et en Espagne, sous la dictature de Primo de Rivera (père de José Antonio). Contrairement à ce que l’on a pu écrire, la république corporative née de la constitution portugaise de 1933 ne s’est inspirée d’aucun exemple étranger[3].

Rolao Preto prit part au soulèvement du général Gomez da Costa, le 28 mai 1926, et fut l’auteur du manifeste-programme en dix points promulgué par la junte militaire :

« 1 – Publication d’une loi fondamentale qui préserve pour l’essentiel le régime républicain proclamé en 1919 et reconnu par les Puissances, mais en introduisant les modifications nécessaires à son bon fonctionnement ;

2 – Réorganisation des services publics par une loi qui détermine la responsabilité pénale et civile de tous les fonctionnaires de l’État ;

3 – Réduction des dépenses publiques ;

4 – Vérification des comptes publics et simplification du régime fiscal ;

5 – Accroissement de la richesse nationale ;

6 – Réforme et coordination des méthodes d’enseignement et d’éducation ;

7 – Mise en place d’une justice indépendante, des procédures rapides et efficaces pour restaurer le droit et sanctionner les infractions ;

8 – Réorganisation immédiate des services et coordination des programmes coloniaux de développement en vue d’accélérer le progrès économique et financier dans les colonies ;

9 – Réorganisation militaire et navale par le recours aux enseignements les plus récents et l’acquisition du matériel moderne indispensable ;

10 – Garantie absolue et indiscutable du droit des citoyens à la vie, la propriété et le bon renom.

Tous ceux qui aiment vraiment la patrie et veulent que la république retrouve sa dignité œuvreront avec loyauté et fidélité pour ce mouvement de régénération politique, économique, administrative, financière, intellectuelle et morale dans un pays appelé par ses qualités, son esprit d’initiative et de sacrifice en faveur de l’humanité à un rang particulier dans le concert des nations.

La Junte de salut public. »

Ce manifeste pourrait paraître peu de chose, si l’on oubliait : a – la situation du Portugal avant la prise de pouvoir par Gomez da Costa ; b – son statut de puissance coloniale, sujette par conséquent aux gravissimes ingérences des commerçants et des banquiers sur sa vie politique. Interrogé sur ce point[4], à la question : « Qu’elle réforme administratives avez-vous en vue ? », Gomez da Costa répond : « En premier lieu, mettre à part les lois créées pour des fins particulières, et qui servent les intérêts de quelques-uns au détriment de l’intérêt général de la nation. Ces lois attentent à la morale et doivent absolument être supprimées. Immédiatement après, mettre fin aux scandales administratifs qui se succèdent depuis des années, sans que les responsables n’aient jamais été punis. »

Plus loin, il déclare : « Au risque de surprendre les adversaires du régime portugais, j’affirme que la révolution a eu pour but de définir clairement et de garantir effectivement le droit de chaque citoyen. Avant 1926, il n’avait aucune garantie réelle, et nous pouvons dire que les libertés essentielles du peuple portugais furent confisquées, soustraites ou piétinées par nos régimes libéraux. La parole est peu de chose, il faut s’abaisser à considérer la réalité des faits. Non, la révolution nationale ne coûte rien à notre peuple, si l’on excepte les spéculateurs et les exploiteurs de la politique, qui n’intéressent pas aujourd’hui la nation portugaise. Au désordre endémique et à la tyrannie des pires intérêts de la nation, nous avons substitué un État de droit, de légalité et d’ordre, sans lesquels il n’est pas de liberté. »

Au sein de la junte militaire (tellement ouverte à la circulation des idées et des théories politiques qu’elle finit par les absorber) apparaît un homme d’un indéniable talent, professeur d’économie, Antonio Olivera Salazar. Ministre de l’économie en 1928, il prend également en charge le ministère des colonies deux ans plus tard. C’est là que s’amorce l’élaboration des idées et des principes politiques qui fonderont l’État nouveau lorsqu’en 1932 Salazar sera nommé président du Conseil.

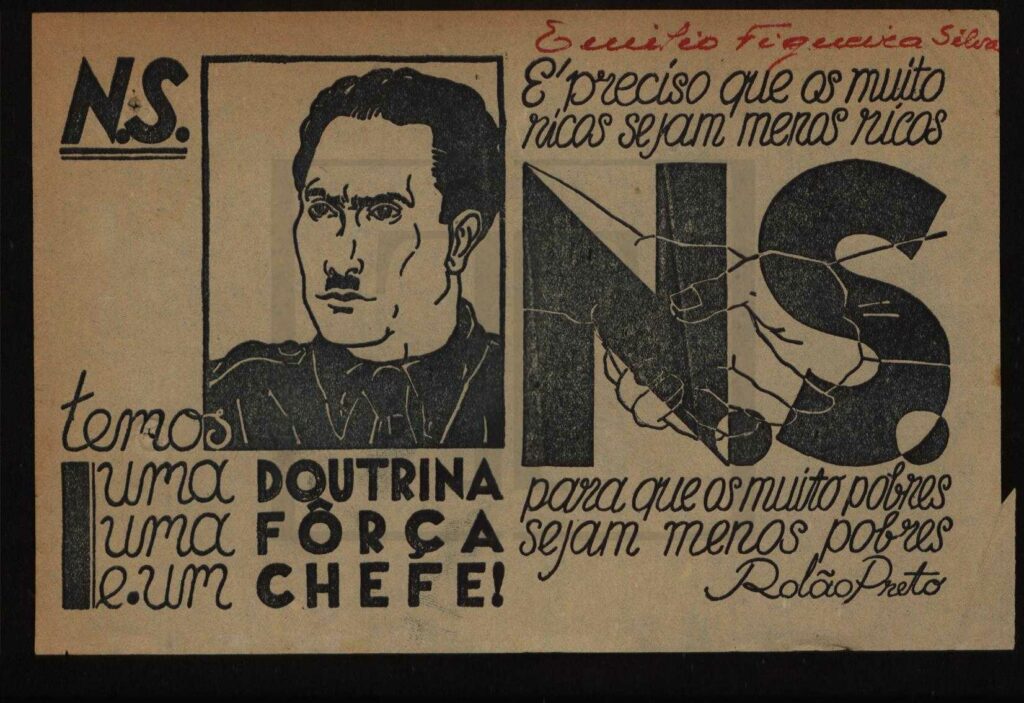

Cette même année 1932 voit l’apparition des Chemises bleues du Mouvement national-syndicaliste que dirige Rolao Preto. Un mouvement qui, dès sa naissance, connaît un certain succès avec cinq mille militants, dix-huit journaux dont notamment un quotidien, Revoluçao, et de nombreux adhérents parmi les cadres de l’armée, les ouvriers, les professeurs d’université, les professions libérales et les industriels.

Dans un premier temps, le mouvement paraît vouloir soutenir la junte militaire dans sa curieuse évolution vers une structure politique de gouvernement qui, avec Salazar, introduit les caractéristiques économiques qui marquèrent les nouvelles théories corporatives. Il s’abstient vainement de toute opposition frontale et de tout antagonisme pour tenter d’influer sur la maturation politique de la junte. À mesure que le mouvement croît dans l’estime du peuple portugais, ses rapports avec elle se dégradent. La rupture est proche. De sévères restrictions s’abattent sur les Chemise bleues et leurs dirigeants, soumis à de lourdes pressions, ainsi que sur les moyens de propagande et sur l’activité éditoriale du mouvement. En juin 1934, Rolao Preto, l’ancien ami de Salazar qui prit part à la Révolution nationale, est condamné à l’exil. En août, au terme d’une solide épuration, le comité exécutif du Mouvement national-syndicaliste décide de la dissolution de l’organisation et appelle ses adhérents à rejoindre l’Union nationale, le parti institutionnel de Salazar.

Malgré cette disparition forcée du Mouvement national-syndicaliste, qui anticipe à beaucoup d’égard le sort bientôt réservé à la Phalange espagnole, Rolao Preto ne renonce pas. En 1958, il appuiera la campagne présidentielle du général Humberto Delgado, qui obtiendra 23% des voix, avant d’être lui aussi contraint à l’exil, puis assassiné en Espagne, en 1965.

Le slogan cher au national-syndicalisme portugais : « Ni gauche ni droite, en avant ! » reste d’une actualité brûlante. L’idée qu’ils avaient de la structure de l’État était héritée de l’intégralisme lusitanien : un puissant renforcement du pouvoir municipal et régional, plus organique et mieux structuré que le fédéralisme, tel qu’on l’entend habituellement, quelque chose qui s’approcherait de l’idée du communautarisme ; une autonomie disciplinée et harmonisée dans un sens national par les conceptions du syndicalisme révolutionnaire. Tout en reconnaissant le rôle fondamental des élites, le national-syndicalisme est populiste, dans la mesure où « la révolution n’est efficace que si elle émane du peuple ». C’est pourquoi Rolao Preto s’opposera au pouvoir de Salazar. Il suscite l’éclosion d’une élite au sein des mouvements de masse, projette la création d’une milice armée qui mette l’accent sur la nécessité de la violence systématique dans le processus révolutionnaire, et dans sa tentative de mobiliser la classe ouvrière s’oppose ouvertement à la bourgeoisie et au capitalisme.

Preto pense que « le socialisme et le communisme sont la quintessence de la morale et du parti pris économique du capitalisme fait État ». Par le fait, il est bon que « tous les travailleurs prennent conscience de la vanité qu’il y aurait à vouloir substituer à la tyrannie du capitalisme fait État un État devenu capitaliste. »

L’implantation des théories nationales-communistes (qui dans leur juste acception s’opposent au nationalisme d’État de type bourgeois comme au communisme collectiviste d’inspiration marxiste) sur un terreau a-fasciste et a-communiste, justifierait qu’on sorte le mouvement national-syndicaliste de l’oubli dans lequel on a prétendu l’enfermer.

[1] « Les fascismes inconnus », op. cit.

[2] In Documenti di storia e di pensiero politico, collection dirigée par Gioacchino Volpe pour l’Institut d’études de politique internationale, 1941.

[3] Au demeurant, le Portugal n’était pas en retrait du débat culturel européen de ces années-là. En témoigne l’œuvre de Pessoa ou le ferment futuriste autochtone. À ce propos, on lira de Marco Pasi, « A proposito di Fernandino Pessoa », Orion n°125, février 1995, et également « Il futurismo portoghese », Orion n°130, juillet 1995.

[4] Diario de Lisboa, 29 mai 1926, cité par Aldo Bizzarri, op. cit.