Il est des écrivains maudits auxquels la postérité offre gloire et consécration. Hugues Rebell n’est pas encore de ceux-là, il a trop méprisé la foule et le « culte des idoles ». Surtout, lui qui se vantait d’être fils de corsaires, il s’est dressé contre les vents de l’Histoire, contre la Démocratie, la Révolution et le Socialisme. Au temps de Jules Grévy et de Félix Faure, il a usé chanter « le Tyran beau et fort », dont il annonçait la venue et, au milieu du troupeau républicain, il eut l’audace impardonnable de s’écrier : « Je demande des hommes, je cherche des hommes ».

Sa haine de la République égalitaire devait rapprocher RebeIl de Charles Maurras. Mais il reste celui qu’il avait voulu être, un rebelle, c’est-à-dire un solitaire, l’un de ces « Méprisants » qui dominent la foule et qu’il glorifie dans ses poèmes. Cet admirateur de Nietzsche, ce contempteur d’un christianisme plébéien devint suspect à Maurras lorsque celui-ci se lança dans l’arène politique. D’ailleurs, scandaleux par ses idées politiques et sa philosophie, H. Rebell fut scandaleux par sa vie. Car il haïssait la démocratie par amour de la Beauté, et la Beauté pour lui s’incarnait dans la Femme. Son œuvre romanesque et poétique est un hymne à la beauté féminine à laquelle il ne cessa de vouer un véritable culte. Les femmes dilapidèrent sa fortune et hâtèrent prématurément sa fin. Si son œuvre comprend des chefs-d’œuvre à peu prés oubliés comme La Nichina ou La Femme qui a connu l’Empereur, qui dégagent un subtil parfum d’érotisme, elle charrie aussi de nombreuses scories, de mauvais romans franchement pornographiques que seules l’indigence et la nécessité peuvent excuser.

Rebell avait choqué les bienséances politiques, religieuses et morales : le conformisme s’est vengé en laissant retomber sur son œuvre le voile de l’oubli, en dressant autour de lui le mur infrangible du silence, malgré les efforts de son scrupuleux biographe Auriant (1). Aujourd’hui, la Bibliothèque Nationale ne possède pas l’intégralité de ses œuvres, pas plus que la Bibliothèque de Nantes sa ville natale. Les Editions Jérôme Martineau ont réédité deux de ses romans, La Michina et Les Nuits chaudes du Cap Français. Le seul ouvrage d’ensemble qui lui ait été consacré est une thèse… allemande, celle de Brückmann, parue en 1937 (2). Rebell reste un auteur maudit, mais ceux qui estiment qu’il « pensait mal » doivent pourtant reconnaître aujourd’hui qu’il écrivait bien (3).

L’enfance et la jeunesse nantaise

Hugues Rebell – de son vrai nom Georges Grassal – aimait à croire qu’il descendait des corsaires nantais. De fait il descend d’une longue lignée de marins et banquiers. Né le 27 octobre 1867, il appartient à la génération qui ne connut pas l’Empire, mais sa jeunesse devait en garder longtemps la nostalgie. Dans La femme qui a connu l’Empereur, Rebell évoqua son enfance nantaise et le souvenir de son oncle qui lui donna ses premières leçons d’histoire et de politique : « Plus bonapartiste que Bonaparte, adversaire non seulement de la République et du socialisme, mais aussi de l’Empire libéral… Le seul homme peut être chez qui le désastre de Sedan eût laissé intacte la foi en la Dynastie ».

Ses parents l’envoyèrent chez les Jésuites à Jersey, où il montra de précoce disposition pour le grec, le latin et les langues vivantes. Il lit tout, d’ailleurs, mais se passionne peu pour les études qu’il abandonne à l’âge de 17 ans, avant le baccalauréat.

L’existence de Rebell est une gigantesque affirmation de l’art et de la vie. Voulant tout connaître et tout ressentir, il se passionne pour les Antiques et les Modernes, pour la peinture et la musique – particulièrement Wagner. Ses goûts et son tempérament le portent à admirer surtout « l’Olympiade immense qui va d’Homère à la Renaissance ». Il veut être leur successeur, un héros de l’Art, un « Méprisant » , « … en ces jours de détresse morale où l’artiste qui voulait se borner à n’être que cela était un être maudit des démocraties, où l’Art était devenu un commerce, une vile entreprise d’industriels avides de faire fortune » (Les Méprisants). Comme Verlaine et comme Barrés, il a rendu hommage à Louis Il de Bavière, « le seul vrai roi de ce siècle » à Villiers de l’Isle Adam aussi, et à Stéphane Mallarmé qui reçut la dédicace d’un de ses premiers poèmes.

Avec quelques amis, il fonde une revue, Le Gai Savoir, où il publie à ses frais ses premières œuvres poétiques. Par haine de la foule et par dédain des bourgeois, sa jeunesse solitaire ne fut guère peuplée que par les livres. II se vouait à l’Art avec une ferveur presque religieuse. Mais il étouffait dans la quiétude provinciale de Nantes, au milieu d’une bourgeoisie ignorante et repue. Ses goûts artistiques et ses ambitions le poussaient vers Paris, vers les pays où l’art s’épanouissait, la Grèce, l’Italie et l’Allemagne. En 1887, la mort de son père le mit à la tête d’une fortune assez considérable, et lui permit de réaliser son rêve. II avait vingt ans.

Les débuts littéraires

Rebell allait pouvoir agrandir la somme de ses émotions et de ses connaissances. C’est à Londres qu’il se rend d’abord, dans la patrie de Shakespeare, « l’artiste et le prophète ». Il y reste un an. Lorsqu’il revient à Nantes en 1890, sa réputation ne dépasse guère les cercles littéraires nantais, malgré cinq volumes de poèmes et d’essais : Les Jeudis Saints, Les Méprisants, Tymandra, Étourdissements, Athlètes et psychologue. Sa personnalité et ses goûts littéraires et artistiques apparaissent davantage dans Baisers d’ennemis, d’inspiration autobiographique.

Il ne s’attarde pas à Nantes. Sa passion pour Wagner, « le grand idéaliste », l’entraîne en Allemagne. A Bayreuth,

Il participe, enthousiasmé, au culte wagnérien de la Tétralogie, « œuvre aussi éclatante de vigueur, de joie et de sérénité, qu’un tableau de Rubens, un drame de Shakespeare, un dessin de Vinci » (Nantes-Lyrique, 1892).

De retour d’Allemagne, il s’installe à Paris, rue Claude-Bernard. Il rend visite à Mallarmé, qui le déçoit, et, à la fois timide et dédaigneux, il fréquente les salon littéraires dont l’insignifiance ne tarde pas à le rebuter. Le temps est au symbolisme, à l’esthétisme décadent et névrosé des héros de Huysmans. « Le cosmopolitisme triomphe en cette fin de siècle. On se pâme devant les pleurnichards et apôtres de la souffrance « (Chants de la pluie et du soleil), les génies morbides Maeterlinck, d’Ibsen et de Strindberg. La mode est aux « pâleurs mystiques », à la mélancolie. Rebell, lui, a le culte de l’énergie, de la volonté et de la virilité. Heureusement, la vigoureuse santé des classiques, l’exubérante fécondité des héros et des artistes de la Renaissance lui offrent un refuge et une consolation.

Il écrit dans une revue, L’Ermitage, où il rencontre René Boylesve, qui sera son disciple éphémère, mais ardent. Dans ses articles, il vitupère la démocratie, ennemie de l’art et de l’idée. La démocratie n’a pas seulement la haine de l’or, de la banque… elle a une haine plus ancienne, plus féroce : la haine de l’art. La démocratie étant uniquement le ventre, elle ne peut guère s’entendre avec l’art qui est la pensée. La démocratie songe à un bien-être médiocre et universel, l’art ne songe qu’au triomphe de l’idée pour la joie des plus nobles : ce sont de mortels ennemis…

« Dans cette douloureuse solitude que le monde ménage á ceux qui ont le culte de la pensée », Rebell fit une rencontre qui devait être déterminante, celle de Nietzsche, « comme au milieu d’indifférents on rencontrerait l’ami souvent cherché ». Les Chants de la pluie et du soleil, recueil de poésies publié à ses frais en 1894 et dédié Boylesve, font renaître l’inspiration, le lyrisme et les rythmes de Zarathoustra. Nietzsche est alors à peu prés inconnu en France, seuls quelques articles lui ont été consacrés vers 1890, en particulier dans le Mercure de France, où il apparaît sous l’aspect d’un philosophe scandaleux, quelque chose comme l’Antéchrist. La première traduction française de Zarathoustra ne paraîtra qu’en 1899. L’article de Rebell paru en 1893 dans L’Ermitage, est le premier en France á dégager la véritable stature de Nietzsche. Rebell participe dès 1893 a une traduction collective des vingt premiers chants de Zarathoustra. Nietzsche, écrit-il, « possède tout ce qu’il faut pour conquérir les jeunes esprits : l’ironie qui désarme, J’enthousiasme superbe qui séduit et qui entraîne ».

Rebell, en 1894, publie une brochure, L’Union des Trois Aristocraties, où il développe ses idées politiques restées diffuses dans ses poèmes et ses essais. L’influence de Nietzsche est très perceptible dans L’Union des Trois Aristocraties comme dans les Chants de la pluie et du soleil dont René Boylesve écrivit : « Je suis sûr que tôt ou tard on viendra à ce livre et l’on se groupera autour de cet homme quand on sera tout à fait écœuré des religions épuisées et vaines, des théories sociales répugnantes à la raison et à l’orgueil humain, et des conceptions d’art démentes et puériles ».

Grandeur et décadence

Nietzsche va écarter définitivement Rebell de la fascination romantique. Séduit par l’œuvre et la personnalité de son chef, Moréas, Rebell semble adhérer à l’École romane qui prépare les voies à l’esthétique classique de la future Action Française et le retour au « chant pur des ancêtres . La couverture de L’Union des Trois Aristocraties porte le sigle de l’École romane : la Minerve casquée. Rebell devient en quelque sorte un « compagnon de route », de Maurras qui l’interrogera pour L’Enquête sur la Monarchie entreprise au début du siècle.

Rebell échappe à la médiocrité de son temps en écrivant La Nichina qui paraît dans le Mercure de France en 1897 et qui est directement influencée par l’esthétique de l’École romane. Il évoque les fastes de la République de Venise à l’époque de la Renaissance, à travers les aventures d’une courtisane. Érotisme, culte de la beauté et de l’héroïsme, exaltation du surhomme de la Renaissance :La Nichina résume toute la « morale » de Rebell. L’œuvre est dédiée à Maurice Barrés : mais celui-ci lui réserve un accueil des plus froids et lui reproche à mots couverts son immoralisme : « Un tel déchaînement donne l’illusion d’une force de la nature, et de telles somptuosités paraissent artistiques ». Maurras veut bien reconnaître en Rebcll un « artiste autoritaire et aristocratique », un « moraliste ennemi de l’égalité » ; mais il lui reproche une affirmation sans nuances de la Vie, une exaltation absolue de la Nature et des instincts, bref, un certain panthéisme qui conduit á un véritable nivellement des valeurs.

La Nichina a l’apparence d’un roman historique, c’est en fait, selon Auriant, un roman à clefs où se reconnaissent des personnages contemporains et où Rebell expose son idéal de vie. L’année suivante, il fait paraître La Femme qui a connu l’Empereur dont bien des traits ont un caractère autobiographique : l’auteur y fait revivre son enfance et expose ses conceptions politiques et philosophiques par l’entremise de ses personnages. Rebell connaît alors la notoriété.

Le tournant du siècle va lui être fatal. En 1899, il fait paraître La Calineuse, un roman dans la lignée de Manon Lescaut : c’est un livre prémonitoire dans lequel il montre comment une femme mène un homme à la ruine et à la déchéance. C’est son portrait futur qu’il trace, celui d’un homme miné par la maladie, guetté par la misère à cause d’une femme. Chose curieuse : il fait mourir son héroïne d’une péritonite, le mal. qui l’emportera lui-même, quelques années plus tard.

II a rencontré cette femme, nommée Juliette Fournier, en 1896. Lui qui s’était fait le chantre de la volonté connut l’esclavage de la passion. Il subit les affres du héros de La Calineuse : « La réclusion amoureuse où je m’étais confiné ne m’avait pas seulement privé de mes amis et de mes biens ; elle avait détruit ce que je possédais de plus précieux : ma volonté. Je me sentais sans force pour rompre, sans force pour travailler ». La malchance s’acharne à le perdre. Il quitte Le Mercure de France pour une maison d’édition qui fait bientôt faillite. Aussi ses dernières œuvres importantes ne connaîtront-elles pas le succès qu’il pouvait en attendre.

Rebell vit désormais dans la gêne. Il recourt aux expédients. Il fait appel aux avances des éditeurs, il cherche des collaborateurs (dont Gustave Le Rouge) pour mettre sur pied des romans feuilletons ; il compose des récits pornographiques sous un autre pseudonyme. Les œuvres qu’il entreprend ne seront pas achevées : ni Les Chants de la Patrie et de l’exil, ni L’Histoire de l’Esprit français (partiellement éditée sous le titre de Culte des Idoles), ni même les Nuits chaudes du Cap français qui ne verront jamais le second volume prévu. Dans ce roman paru en 1902, Rebell fait revivre un extraordinaire climat de cruauté et de sensualité, de haines et de passions raciales dans la colonie de Saint-Domingue à la veille de la Révolution. Le Diable est à table, sorte de dialogue philosophique à mi-chemin de Platon et de Sade, où Rebell a mis le meilleur de lui-même, ne paraîtra inachevé qu’après sa mort.

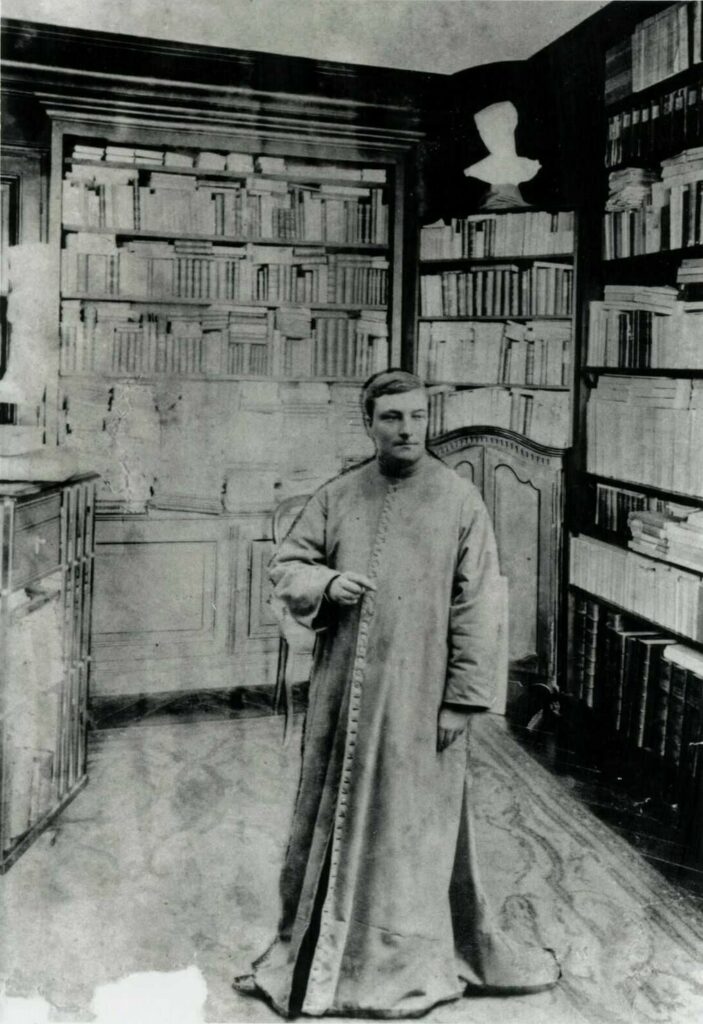

Rebell doit déménager de son luxueux appartement du Boulevard des Batignolles ; il vit de la petite rente que lui envoient R. Boylesve, Maurice Barrès et quelques autres. Il ne possède plus qu’une partie de la magnifique bibliothèque qu’il avait patiemment constituée. Il vit à l’écart, rue des Francs-Bourgeois. Sortant peu, ne voyant personne.

II meurt le 6 mars 1905 dans une salle commune de l’Hôtel-Dicu. Il n’était âgé que de 38 ans. Son frère le fit inhumer dans le caveau familial à la Chapelle-sur-Erdre, sous son patronyme de Georges Grassal. Sa mort fit peu de bruit, Hugues Rebell était déjà oublié.

Son testament, il l’avait écrit dans Le Diable est à Table qui contient ses ultimes réflexions : « C’est vous plutôt que je plains, mes amis, vous qui allez peut-être assister, après moi, au triomphe des populaces immondes… Il faut vous attendre à voir toute la vermine de la terre unie dans une révolte impie contre ceux qui n’ont pas su l’écraser. La canaille noire va s’allier à tout ce que notre Europe contient d’esclaves et d’affranchis contre la fière aristocratie. Le travail de ceux qui représentent la sagesse et qui furent les derniers fous a consisté, depuis un siècle à renverser les digues et les défenses. L’humanité ne pourra pas de sitôt les rétablir. Avant que la discipline et l’autorité ne viennent sauver la société expirante, des années et des armées de honte s’écouleront. Pour vous, mes amis, ne perdez pas l’espoir. Souvenez-vous que les Barbares ont déjà renversé les statues, détruit les temples, brûlé les bibliothèques. Un jour arrive où, parmi les ruines, refleurit avec de nouvelles grâces le culte d’Apollon, de Minerve et des dieux familiers ».

Aristocrate et païen

C’est ainsi que Rémy de Gourmont définissait Rebell en une formule pertinente et concise. Aristocrate, il l’était par sa culture, par sa passion de l’énergie, par son respect de la hiérarchie, son mépris de la foule et des instincts vulgaires. Il était païen par les sentiments panthéistes qui l’animaient, par une sensualité peu soucieuse de la morale et de sa haine du christianisme.

Au centre de l’œuvre, nous trouvons la figure dominante de Nietzsche dont Rebell cultive les aversions et les passions : « Oui, je l’aime, je l’aime pour tout ce qu’il y a dans son œuvre d’encouragement à vivre, je l’aime pour son grand cantique à la nature, bien que ce soit le cantique d’un protestant, je l’aime parce qu’il n’a rien des superstitions modernes et qu’il est d’une parfaite irrévérence, comme doivent l’être tous les grands esprits aux nouvelles idoles de la démocratie, à ses prétendus grands hommes et à ses dieux et déesses : sainte Morale, sainte Science, sainte Hygiène, sainte Dignité, saint Progrès, saint Socialisme, etc…» (Le Culte des Idoles).

A l’admiration de Nietzsche pour César et Napoléon, précurseurs du Surhomme, répondent l’admiration de Rebell pour Bismarck, et son culte de « l’Homme suprême » ou de « l’Homme idéal ». Rebell compare curieusement Nietzsche à Sade ; il est sans doute le premier à discerner dans l’œuvre du scandaleux marquis, au-delà des turpitudes sexuelles, une philosophie et une conception du monde. Sade prône un immoralisme provocateur et agressif, violemment antichrétien, une sorte d’anti-morale cynique fondée sur le culte de la force, inscrite dans une conception pessimiste de l’homme et de la nature : –une nature violente qui se nourrit de meurtres et de ruts, où la vie et la mort sont inextricablement mêlées, une nature dont la violence est la matrice. Rebell oppose l’aristocrate voluptueux et cynique à Robespierre, le révolutionnaire vertueux disciple de Rousseau dont un connaît la vision optimiste de la nature.

L’éloge que Rebell, après Sade, fait de la cruauté m’est pas un paradoxe cynique, mais l’observation d’une loi naturelle ; il veut réhabiliter l’agressivité dont il perçoit la fonction sociale : « Sous l’Ancien Régime, ni le roi, ni la religion, ni les législateurs ne travaillaient à cet abêtissement de l’humanité qu’on croit être aujourd’hui sa régénération. L’instinct de cruauté trouvait en mille circonstances à se satisfaire pour le bien de tous et à l’abri des lois… Aujourd’hui, on cherche à supprimer tout ce qui est la manifestation pacifique de la cruauté, tout ce qui montre son ,accord avec la société, c’est-à-dire la guerre, le duel, les jeux sanglants, les courses de taureaux… Seulement, toutes ces belles réformes ne feront que changer de place la cruauté sans la détruire… La cruauté attend les révolutions, les heures de désordre où il ne s’élève plus aucune barrière contre les instincts » (Le Diables est à Table). Rebell, on le voit, n’est pas très éloignés des thèses de Konrad Lorenz sur l’agressivité.

L’admiration philosophique et esthétique de Rebell pour Nietzsche deviendra assez réservée quant à l’application politique de sa philosophie et la vulgarisation de ce que Rebell appelle le « nietzschisme ». «L’individualisme nietzschéen ne s’accommode guère d’une vulgarisation politique. Nietzsche a prêché l’orgueil et l’égoïsme et il a eu raison dans les circonstances où il l’a fait, dans une époque de socialisme effroyable et dans un renouveau de christianisme horrible et pleurnichard… Imaginez l’orgueil et l’égoïsme de certains niais ; et voyez comment le nietzchisme, compris par un parti politique, devient ridicule » (Le Culte des Idoles). Peut-être l’admiration de Rebell pour Nietzsche s’est-elle ressentie quelque peu de l’influence de Maurras et de Moréas, qui furent les principaux adversaires de Nietzsche en France.

Rebell, comme Nietzsche, voudra réhabiliter les dieux païens de Rome et de la Grèce. Son œuvre chante les plaisirs et les peines embrassées dans une même affirmation dionysiaque de la nature entière. Les Chants de la Pluie et du Soleil sont un hymne à la Vie d’inspiration païenne et panthéiste, : « O Monde! elles mentaient les voix du soir qui dirent au pilote que le grand Pan était mort. Il dormait seulement, se reposant sur son œuvre, après avoir fait la Grèce, après avoir fait Rome. Mais j’ai surpris son tressaillement, il va se réveiller et les aveugles ont beau chanter maintenant leurs romances pleurardes ; ces membres impatients d’action, où tout à l’heure s’accomplira l’œuvre merveilleuse de vie, annoncent à l’humanité des jours de triomphe. La terre va être arrosée de sang nouveau et de nouvelles roses fleurir ».

Au « Mauvais Christ », trompeur, laid et ridicule, il oppose la radieuse figure de l’antique Déesse qui se lève à l’aube d’un monde nouveau : « Et des flots harmonieux Vénus s’est levée, dans une éclatante résurrection, immense, magnifique de jeunesse et de beauté, comme heureuse des caresses de la vague qui s’enroulait autour de ses hanches de déesse féconde, heureuse aussi du soleil qui inondait ses épaules et embrassait ses cheveux ».

Rebell chante l’homme que la mort du Dieu suprême a libéré de toute angoisse, l’homme qui se ressaisit dans son humanité et prépare le grand oeuvre de l’homme suprême : « Je veux être un homme, cela seul importe. J’ai en douaire non l’éternité, mais la vie, et je veux vivre ». C’est le mythe symboliste de Prométhée que Rimbaud déjà exaltait lorsqu’il maudissait le « Christ, éternel voleur des énergies ».

Pourtant, Rebell professe la plus vive admiration pour les Papes et les grands prélats de la Renaissance et, dans ses romans, ce sont bien souvent des prélats qu’il charge d’exprimer ses idées. Cet ennemi du christianisme est en effet un admirateur du catholicisme, « un catholique ennemi du Christ » , comme le définit assez justement l’un de ses contemporains. Dans Le Diable est à Table, c’est un archevêque qui attaque le christianisme au nom du catholicisme romain : « En réalité, le véritable catholique n’a rien de commun avec les deux fils du Christianisme, avec le protestant qui accorde au dernier des hommes le droit de converser directement avec Dieu, avec le démocrate qui reconnaît au niais, à l’idiot, le droit de penser. Le christianisme est la religion de la honte et de l’anéantissement : le catholicisme, la religion de la fierté, de la puissance et de l’action ». Dans L’Union des Trois Aristocraties, il précise sa pensée : « Je n’attaque nullement le catholicisme, mais bien le christianisme primitif qui en est fort différent. Le catholicisme est une religion conforme aux besoins sensuels et sentimentaux de l’humanité, comme les religions antiques, tandis que le christianisme, à son origine, a été surtout un parti populaire ».

Rebell est de la même race que Baudelaire, Barbey d’Aurevilly ou Huysmans, tous ces écrivains fascinés par le diable, symbole des instincts païens primordiaux. Il sacrifie 1e catholicisme social, l’esprit « fin de siècle » et décadent à son idéal de Beauté et d’Héroïsme. La morale de Rebell ne petit être comprise sans sa dimension esthétique.

La politique d’Hugues Rebell

« La politique d’Hugues Rebell est une chose parfaite », dit Maurras qui le définit d’ailleurs comme un « philosophe politique ». Rebell appartint en effet à l’Ecole romane et il répondit à L’Enquête sur la Monarchie de Maurras. Pourtant, ce rebelle, admirateur des Chouans et des corsaires, fut royaliste par goût de la tradition sans doute, mais aussi de la provocation ; d’ailleurs, comme il l’écrivait déjà dans Baisers d’ennemis, Rebell «refusait de marcher sous une bannière autre que sienne ».

L’enfance de Rebell, nous l’avons vu, fut marquée par le souvenir de Napoléon III. La Femme qui a connu l’Empereur contient un vibrant éloge de l’Empire autoritaire et une impitoyable condamnation des politiciens républicains. Devant les Tuileries incendiées par la Commune agonisante, M. Le Vergier des Combes, fidèle de l’Empereur, s’écrie : « N’accusez pas la Commune… accusez toute la clique libérale du Quatre Septembre. Ce sont ces canailles qui ont précipité l’Empereur à Sedan ; ce sont eux qui ont pétrolé Paris. Oui, le Thiers, le Simon, les voilà les vrais incendiaires ! Mais après avoir mis partout la sédition, attisé les haines, soulevé le peuple, après avoir, dans l’ombre, travaillé d’en bas, puis d’en haut, à leur œuvre de destruction, brisant un gouvernement qu’ils étaient incapable de remplacer, ils disparaissent à l’heure critique… Oui ! il nous a été donné de voir cette chose monstrueuse, les assassins de la patrie s’en proclamer les sauveurs ».

Plus tard, dans L’Ode au justicier écrite vers 1900, c’est encore un Empereur « inflexible et superbe » qu’il invoque. Dans les Chants de la pluie et du soleil, il moque les rois lâches, les rois insouciants, les rois de la démocratie et du socialisme ; il souhaite « le Tyran beau et fort qui va venir ». Au terme de L’Union des Trois Aristocraties qui date aussi de 1894, il appelle « à grands cris le médecin, même brutal, qui purifiera le monde des souillures » de la Révolution.

Dans la lettre qu’il écrit à Maurras pour L’Enquête sur la Monarchie, Rebell conclut sur un vigoureux appel à la restauration monarchique : « Ah! le beau jour où nous pourrions en plein Paris, avec tout le peuple enfin désabusé, pousser le vieux cri de nos ancêtres : Vive le roi ! » Mais le reste de sa lettre est beaucoup plus hostile à la République parlementaire que véritablement monarchique : « La République, elle, peut bien se vanter d’être la patrie ; elle ne représente pour nous que bâtardise et usurpation. Pour ne pas venir d’un autre pays que celui d’Utopie, elle n’en est pas moins l’étrangère. Elle-même ne se reconnaît pas à notre foyer. Est-ce que tout notre art, notre littérature, nos monuments, nos mœurs, est-ce que ce qui est français ne proclame pas bien haut l’intelligence et l’autorité de nos rois ? La République ne peut se réclamer que de nos maladies et de nos crimes. »

Fasciné par la Renaissance, Rebell était en fait favorable au système du Prince machiavélien beaucoup plus qu’à la monarchie traditionnelle issue des anciennes dynasties. Le duc d’Orléans était-il d’ailleurs capable d’incarner le Tyran, l’Homme Suprême que Rebell appelait de ses vœux.

La ligue d’Action Française est née de la crise provoquée par l’Affaire Dreyfus. Or, Rebell eut à l’égard du problème juif et de l’antisémitisme une position fort peu orthodoxe du point de vue maurrassien. Rebell n’ignore pas le problème et l’évoque souvent. Mais il montre à l’égard des juifs la même admiration que Gobineau écrivant à leur sujet : « C’est une race puissante, qui mérite toute notre estime, à laquelle on reproche sa puissance » . C’est encore le discours nietzschéen que nous trouvons à l’origine des idées de Rebell. Nietzsche, on le sait, était fasciné par l’endurance et la volonté de puissance du peuple juif : « Les Juifs sont sans aucun doute la race la plus vigoureuse, la plus résistante, la plus pure qu’il y ait actuellement en Europe ; ils savent s’imposer même dans les pires conditions, et mieux que dans les meilleures, grâce à certaines vertus dont on voudrait à présent faire des vices, grâce surtout à une foi obstinée qui n’a pas à rougir en présence des idées modernes » (Par delà le Bien et le Mal, § 251).

Dans Le Diable est à Table, l’archevêque se fait l’écho des idées nietzschéennes sur les Juifs : « Leur influence eût dû nous servir de leçon. A leur contact, nous aurions dû apprendre la persévérance, la solidarité, l’énergie au travail, au lieu de nous entraîner à détester en eux notre paresse et notre manque de courage. Nous n’aurions pas à leur reprocher leur fortune, mais seulement de ne pas savoir en faire usage. Et, sans persécuter leurs personnes, c’était leur esprit qu’il fallait bannir à jamais de nos œuvres, de nos institutions, de notre intelligence – l’esprit biblique tout entier sous la forme judaïque comme sous la forme chrétienne ».

Rebell distingue d’ailleurs chez les juifs deux tendances en perpétuel conflit historique : celle des Saducéens et celle des Pharisiens, celle des Prophètes et celle des Hérodes, « le prédicant oisif », « le révolutionnaire social », et la race des banquiers et des commerçants, « souple et habile, acharnée au travail et à la conquête, avide et prodigue ; produisant avec force, consommant avec magnificence, cette âme qui se fait volontiers soutien, tuteur, auxiliaire »,

On conçoit que Maurras, réprobateur, ait pu écrire dans La Gazette (4 décembre 1894) : « M. Rebell admet la puissance des Juif, (il l’admet, hélas !) ».

La position de Rebell à l’égard du problème juif s’éclaire à la lumière des conceptions économiques et sociales qu’il développe dans L’Union des Trois Aristocraties. Rebell appartient à l’école mercantiliste, c’est-à-dire qu’il voit dans l’or et les monnaies précieuses l’unique source de richesse et de progrès économique. Il cède aussi certainement à l’attrait esthétique et historique de l’or, symbole de richesse, mais aussi de puissance.

« Je crierai donc ma piété vers toi Or-puissance ! Or-volupté ! Or-créateur ! » (Chants de la pluie et du soleil.) L’or représente la somme tangible de toutes les énergies et de toutes les forces, le principe de toute civilisation, l’origine de tout art. Rebell reproche au christianisme de mépriser les richesses ; il veut réconcilier les aristocraties de la naissance et de l’intelligence avec l’aristocratie de la richesse, pour instaurer un nouvel ordre social : « Crions aussi à l’homme venu d’en bas et qui a conquis la fortune : Votre or n’est pas maudit, vous n’êtes pas un criminel. Sur chaque pièce, sur chaque billet de votre coffre-fort je vois de votre sueur, de votre esprit, pourquoi pas ? de votre ruse. Oui ! vous valez mieux que les gens qui vous envient et accusent votre honnêteté, maintenant qu’ils n’ont plus que cette vertu à faire valoir. »

Rebell critique ainsi le mépris romantique de la richesse, le mythe balzacien de l’écrivain pauvre qui se sacrifie tout entier à la vocation de l’Art. « Que l’artiste ait le culte de l’or. Il ne s’agit point de sacrifier sa pensée, mais de l’imposer… à défaut de protections princières, la fortune reste le meilleur moyen de dominer les hommes ».

L’artiste doit recouvrer un rôle politique, ressentir « la splendide ivresse de la puissance ». L’aspect esthétique demeure essentiel dans la politique de Rebell. Les œuvres puissantes naîtront lorsque la puissance deviendra le ressort des gouvernements et des peuples.

La liberté ? Rebell n’ignore pas que la tyrannie anonyme de la foule vaut bien celle des dictateurs, mais l’une ne fait appel qu’aux petits intérêts, aux petites intrigues et aux petites passions, tandis que l’autre suscite les grandes passions, les grandes haines ou les dénouements. Aussi dénonce-t-il l’illusion de la liberté démocratique : « Nous trouverions pesante la contrainte d’un seul être intelligent et éclairé, qui aurait le souci et l’orgueil des hauts devoirs de la puissance, mais nous acceptons la domination d’une foule barbare, le commandement maladroit et indifférent de l’anonyme ».

D’un point de vue presque sorélien, Rebell juge même positive la violence issue de l’affrontement entre partisans et adversaires du Prince , « dont les batailles profitables aux uns et aux autres les forcent à s’observer et les sauvent d’une négligence ou d’un assoupissement funestes ». Tout plutôt que le stupide sommeil des démocraties sans histoire. Tout, même la violence et la guerre, car, pour Rebell, « le mot du monde est Mouvement ».

Des Chants de la pluie et du soleil jusqu’à la lettre de l’Enquête sur la Monarchie, la pensée d’H. Rebell possède une continuité et une cohérence indéniables, elle nous parait bien moins confuse que ne l’on prétendu ses adversaires. Son œuvre politique et poétique présente une admirable convergence, et elle ne saurait mériter l’oubli où nous la voyons aujourd’hui. Ce fut la grandeur et le malheur d’Hugues Rebell d’aimer les corps vigoureux et sains en un temps où Proust disait : « On ne peut être intelligent si l’on n’a pas été malade »; de glorifier les hommes d’exception lorsque gouvernaient les petits hommes ; de servir l’art et la beauté quand le machinisme et la démocratie commençaient à étendre leur uniforme grisaille sur le monde.

Rebell, écrivain mineur ? En vérité, il fut trop grand pour son temps, celui qui, comme le chevalier de Clarence, pouvait dire en mourant ces simple, mots : « J’ai eu le culte de l’art et de la patrie, j’ai adoré les paysages et les belles femmes, je m’en vais dans l’adoration des choses créées ».

Luc Tirenne.

(1) « La Jeunesse d’H. Rebell », Mercure de France, 15 janvier 1930, « L’amitié de Rebell et du Boylesve », Mercure de France, 1 mai 1940, « Les dernières années d’H. Rebell » Latinité, janvier 1930

(2) Brückmann, H. Rebell, ein Vorkämpfer des französischen Nationalismus, Bonn 1937.

(3) Par exemple le communiste Hubert Juin dans Écrivains de l’Avant-Siècle, Édition Seghers.