Entretien avec Horst Mahler

Introduction

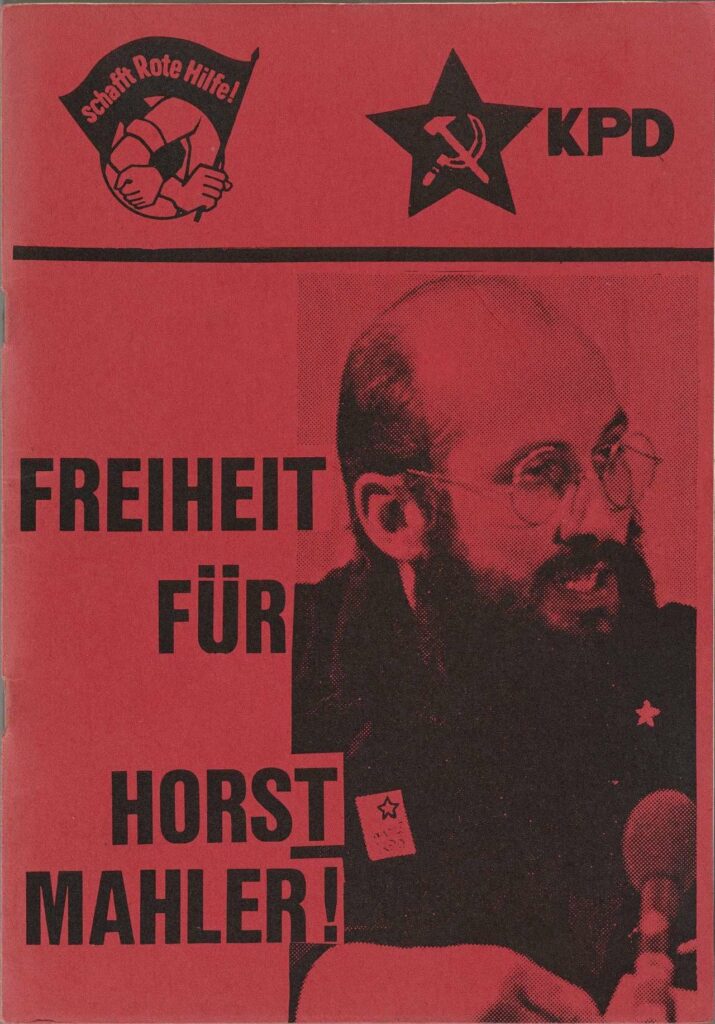

Fin mars 2000, l’auditoire qui s’était rendu à Karlsruhe à l’invitation de la structure locale des Nationalistes indépendants (organisation dans laquelle militent les membres allemands du Front Européen de Libération) put entendre un orateur peu ordinaire : Horst Mahler, ex-leader d’extrême-gauche, très sollicité aujourd’hui par les milieux nationalistes et conservateurs. Son itinéraire politique est pour le moins inattendu. Ce Silésien issu d’une famille nationale-socialiste s’intéresse très tôt à la politique. Son itinéraire le mène des Jeunes Socialistes à la principale organisation d’extrême-gauche allemande des années soixante, le SDS (Sozialistischer Deutscher Studententenbund : Fédération Allemande des Étudiants Socialistes). En 1968, il est l’un des principaux porte-parole de la révolte étudiante. Son cœur est résolument à gauche, et par la virulence de ses propos, il incarne rapidement aux yeux de la droite conservatrice l’image du grand Satan. Son engagement comme avocat aux côtés des terroristes d’extrême-gauche de la Bande à Baader prend des formes telles qu’il sera condamné à dix ans de prison. Or depuis 1998, Mahler exprime des thèses qui embarrassent nombre de ses anciens amis et lui valent pour le coup les applaudissements de l’opposition nationale. Son interprétation de la révolte de 1968 en particulier déconcerte. Il voit en elle une « deuxième révolution allemande contre la domination mondiale du capitalisme ». Plus encore, toujours d’après Horst Mahler, elle aurait donné naissance à deux ailes nationales-révolutionnaires : la Nouvelle Gauche et la Nouvelle Droite. Pas étonnant donc que ses propos choquent certains vieux militants de l’extrême-gauche. Johannes Agnoli — qui participa activement au fameux congrès de février 1968 sur le Vietnam à Berlin, où sur le podium, il était encadré de Peter Weiss et d’Erich Fried — n’a guère ressenti ce souffle national-révolutionnaire. « Rien d’étonnant — dit-il — à cela : deux juifs et un Italien se soucient de rien moins que de la nation allemande ». Rétrospectivement, Till Meyer et Michael “Bommi” Baumann se souviennent qu’on raisonnait alors en terme de classes, et non de races. On n’avait que mépris alors pour tout ce qui avait trait à la “germanité”.

Pourtant, certains compagnons de route d’Horst Mahler partagent sa propre analyse. Ainsi Bernd Rabehl, qui fut très proche de Rudi Dutschke, Günter Maschke, qui était alors à la tête du mouvement étudiant viennois, ou Reinhold Oberlercher, théoricien du SDS à Hambourg. Les thèses de Mahler ne s’invalident donc pas d’un trait de plume.

C’est un homme serein, cultivé, lucide et humainement fort sympathique que les deux cents militants venus assister à la réunion de Karlsruhe eurent devant eux. Horst Mahler exposa son itinéraire politique avec beaucoup de franchise, relevant tour à tour les points forts et les erreurs de son parcours. Il ne fit pas mystère qu’il était résolu, comme il l’avait toujours fait, de proclamer haut et fort ses engagements et fut en cela chaudement applaudi. De fait, sa pensée est politiquement fort incorrecte. Horst Mahler s’élève contre l’envahissement de l’Allemagne et de l’Europe, auquel il oppose la notion de « communauté de peuple » (Volksgemeinschaft), et appelle à la lutte contre un capitalisme dénué de sens et ennemi de l’espèce humaine, que seuls des États nationaux forts peuvent mettre en échec. Sous les applaudissements de l’assistance, il se reconnut dans le peuple des poètes et des penseurs et rejeta toute notion de culpabilité collective. En marge de la réunion, Mahler exprima clairement son opposition à toute résistance qui s’inscrirait dans le cadre d’un parti, et en appela à la constitution d’un large front contre la double nationalité.

À la fin de la réunion, qu’aucun fonctionnaire de police zélé ne vint troubler, Horst Mahler avait convaincu et gagné le cœur des assistants. (Kai-Uwe Zwetschke)

• Monsieur Mahler, dans les années 70, vous étiez considéré comme un militant d’extrême-gauche particulièrement radical. Aujourd’hui, certains de vos anciens compagnons de route parlent de trahison. Qui a changé, vous ou les autres ?

Je peux difficilement en juger. Les qualificatifs de droite et de gauche s’apprécient différemment selon l’endroit d’où on se place. Pour moi, je préfère dire ce que je pense et ce que je veux, et je laisse bien volontiers à d’autres le soin de coller des étiquettes.

• Vous voyez dans la révolte étudiante de 1968 une impulsion nationale-révolutionnaire. Pourriez-vous nous expliquer sur quoi vous fondez cette analyse ?

Ces thèses ont été développées lors de conférences prononcée par Bernd Rabehl à Munich et Bogenhausen. Il a souligné qu’au sein même du mouvement 1968, les opinions sur ces questions divergeaient considérablement. Rudi Dutschke et Bernd Rabehl affichaient clairement une préoccupation nationale. Ils appelaient d’ailleurs à un combat de libération. À mon sens, le nationalisme défendu par le mouvement de 1968 était sain en ce qu’il défendait le droit à l’autodétermination, en l’espèce le droit du peuple vietnamien à disposer de lui-même. Nous avons combattu la politique américaine de génocide et le soutien ouest-allemand à cette politique. Pour moi, il est clair que si nous avons tenu à résister à une politique qui a tout de même entraîné la mort de deux millions de paysans vietnamiens qui ne demandaient pas autre chose que la liberté de décider de ce qui était bien pour eux, c’est qu’en tant qu’Allemands et compte tenu de l’histoire de notre pays, nous voulions que l’Allemagne œuvre pour la justice.

• Ne pourrait-on pas voir dans cette prise de position en faveur du peuple vietnamien un nationalisme de substitution ?

Je ne le pense pas. À l’époque, le front était là. Nous avons pris position dans ce que nous considérions être une guerre civile mondiale, nous sommes montés au créneau, dans notre propre pays, pour crier notre opposition à l’ennemi numéro un de l’humanité : l’impérialisme américain.

• La sœur de Rudi Dutschke pense que son défunt frère se retournerait dans sa tombe s’il vous entendait. Qu’en pensez-vous ?

J’en conclus qu’elle connaissait fort mal son frère. En tant qu’homme politique, j’entends. Pour ma part, j’affirme que si Rudi était encore parmi nous, il dirait ce que je dis.

• Vous avez été condamné à une lourde peine de prison pour avoir apporté votre soutien à un groupe terroriste d’extrême-gauche. Aujourd’hui, que pensez-vous de la violence politique ?

J’ai exposé à diverses reprises quelle fut notre expérience en ce domaine. Cette forme de lutte a eu l’effet inverse de celui que nous escomptions. Au lieu de susciter une prise de conscience populaire, elle a entraîné la corruption du groupe qui l’avait engagée. Ce constat fut pour moi déterminant. Nous nous sommes éloignés des gens jusqu’à la misanthropie. Nous n’incarnions pas la liberté, la justice et la solidarité, qui étaient les objectifs de notre lutte, nous étions devenus peu ou prou une bande d’assassins politiquement connotée. Les membres mêmes du groupe étaient menacés par cette évolution. Un militant jugé non fiable devait être exécuté, bien qu’il n’ait commis aucun acte de trahison. Un groupe qui en arrive à ce type de comportement ne peut mettre au jour une société meilleure.

• Qu’en est-il à l’inverse aujourd’hui de la violence de l’État vis-à-vis des groupes d’opposition radicale ?

Si j’en juge d’après les cas de persécution gouvernementale dont j’ai connaissance, l’État allemand est en passe de saper les fondements même de la démocratie en criminalisant avec toutes les armes dont il dispose la simple expression d’idées et l’association de personnes.

• Vous avez expliqué qu’à vos yeux, les partisans de la résistance nationale actuellement incarcérés étaient des martyrs du renouveau allemand, et ce propos vous a été vivement reproché. Pourriez-vous l’expliciter pour nos lecteurs ?

Pour moi, le martyr est celui qui lutte pour ses idées et accepte en leur nom tous les désagréments. En ce sens, ceux qui sont condamnés pour avoir exprimé une opinion considérée comme délictueuse sont des martyrs, ce qualificatif ne s’appliquant évidemment pas à des personnes dont les seuls arguments sont une batte de base-ball. Je pars du principe qu’ils ont de l’Allemagne une vision positive et se proposent de lutter pour sa renaissance. S’ils sont emprisonnés pour ce motif, alors oui, ils sont des martyrs de la cause nationale. Cela ne veut pas dire que je partage leur optique quant aux moyens et aux voies choisies pour parvenir à leurs objectifs. À l’époque des événements de 1968, j’ai revendiqué pour nous le statut de prisonniers politiques. Je considérais que nous étions en un certain sens des martyrs du monde pour lequel nous combattions. Ma position n’a pas changé aujourd’hui, et seule la partialité explique l’étonnement de certaines personnes. Mais cette réaction ne me surprend pas.

• Votre initiative contre la double nationalité a fait quelque bruit. Pourriez-vous nous en dire davantage ?

Il m’est clairement apparu que le peuple allemand est aujourd’hui menacé d’être submergé. Il s’est installé chez nous des populations étrangères très hétérogènes au plan culturel, des populations musulmanes dont le dynamisme démographique est tel que nous courons le risque d’être minoritaires en nombre dans un demi siècle. Or j’estime qu’un peuple est fondé avant tout sur la substance culturelle qui le fait vivre. La présence en notre sein de cultures allogènes représentées par plusieurs millions d’individus me paraît menacer notre existence. Cela me préoccupe et j’imagine que d’autres gens pensent de même, et luttent pour arrêter cette évolution.

• Peut-on encore empêcher la double nationalité ?

Un pas a déjà été franchi en ce sens, même s’il est timide [1]. Les partis représentés au Bundestag ont une piètre idée de leurs électeurs. Ils tentent aujourd’hui de trouver un nouveau biais pour l’imposer, mais le tribunal constitutionnel pourrait bien invalider cette scélératesse. Si la binationalité s’impose, nous irons aux devants de problèmes gigantesques. Je pense que la paix civile est en jeu, et les partis représentés par nos hommes politiques portent là une lourde responsabilité.

• Quels sont vos alliés dans cette lutte ?

Tous les Allemands qui entendent rester allemands. Et je pense que ceux-là même qui aujourd’hui ont du mal à se concevoir comme allemands renaîtront à l’idée nationale à mesure que s’ancrera dans les esprits le sentiment que le peuple allemand a lui aussi un droit d’existence et que nul ne peut s’offusquer qu’on lui demande de retourner dans son pays d’origine.

• Pensez-vous qu’un parti soit un bon instrument pour atteindre des objectifs politiques ?

En aucune façon.

• Nos lecteurs seront heureux de l’entendre. Pourriez-vous préciser votre pensée ?

Les partis sont des officines de propagande pour des intérêts particuliers. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à le dire, des gens très compétents ont exprimé cette idée bien avant moi. L’État est prisonnier. Il devrait incarner l’intérêt général, mais cet intérêt général n’a ni représentants, ni porte-parole. Les partis veulent gagner les élections, et il ne peuvent le faire que dans la mesure où ils prennent en compte des intérêts particuliers. Les groupements d’intérêts, les lobbies, veillent à ce que les partis recueillent les suffrages des personnes sur lesquelles ils ont une influence. Dans la pratique, la politique est une combinaison d’intérêts particuliers, l’intérêt général est toujours laissé sur la touche. Le surendettement de l’État en est un exemple criant : l’État a dilapidé depuis bien longtemps les économies de ses citoyens et il est hors de question qu’il les rembourse jamais. Les gens ont compris que l’État ne pouvait plus remplir sa prérogative naturelle : assurer le bien-être de tous. C’est pourquoi aucun parti ne peut garantir une société de liberté.

• Monsieur Mahler, craignez-vous d’être traité de fasciste, ou pensez-vous avec nos lecteurs que la représentation du national-socialisme a été faussée et noircie à des fins politiques ?

Vos mêlez ici deux choses fort différentes. Je ne crains pas l’évocation d’Auschwitz, cette massue brandie contre les intérêts vitaux des Allemands et d’autres peuples. Cette arme, il faut la neutraliser, il faut faire face, et ne pas se laisser intimider. Indubitablement, l’image du national-socialisme a été faussée. En particulier, on ne fait plus la différence entre les préoccupations légitimes du peuple allemand d’avant 1933 et ce que le mouvement hitlérien en a fait. On en est arrivé à penser que tout ce que le national-socialisme, et plus particulièrement Hitler et ses partisans, ont pu dire est tabou, au seul motif qu’ils l’ont dit. Là est l’erreur, car s’ils ont pris des formes différentes, les problèmes de fond restent les mêmes. Il est essentiel à mon sens de ramener aux dimensions d’une économie nationale ce qui est aujourd’hui aux mains d’un capitalisme débridé et mondial, en sorte que l’économie serve la population. Aujourd’hui, la personne n’existe que dans la mesure où elle sert le système. Cette forme de société est inhumaine, et il faut y mettre fin, ce qui implique un renforcement du principe de nationalité. Ces questions se sont déjà posées en Allemagne dans les années 1930, mais pas seulement en Allemagne. Dans d’autres États européens, on a tenté d’imaginer une voie socialiste non communiste pour incarner les idées nationales. Ces tendances étaient d’ailleurs également très fortes aux États-Unis. La politique de Roosevelt, que les tribunaux ont d’ailleurs partiellement invalidée pour atteintes à la constitution, n’était pas très éloignée au fond des mesures économico-sociales prises par les nationaux-socialistes. Le fait est généralement occulté aujourd’hui. Il est temps que nous réapprenions à réfléchir

Note :

1 – Le large mouvement de résistance à la binationalité qui s’est déployé en Allemagne et le succès obtenu en particulier par une pétition de la CDU chrétienne-démocrate contre le projet socialiste a entraîné une légère modification du texte initial. Dans sa version actuelle, tous les étrangers nés en Allemagne recevront automatiquement la double nationalité. À l’âge de 23 ans, ils devront ensuite opter pour l’une des deux nationalités. Dans la version initiale, tous les étrangers nés sur le sol allemand recevaient dès leur naissance la nationalité allemande et pouvaient conserver la double nationalité à l’âge adulte.