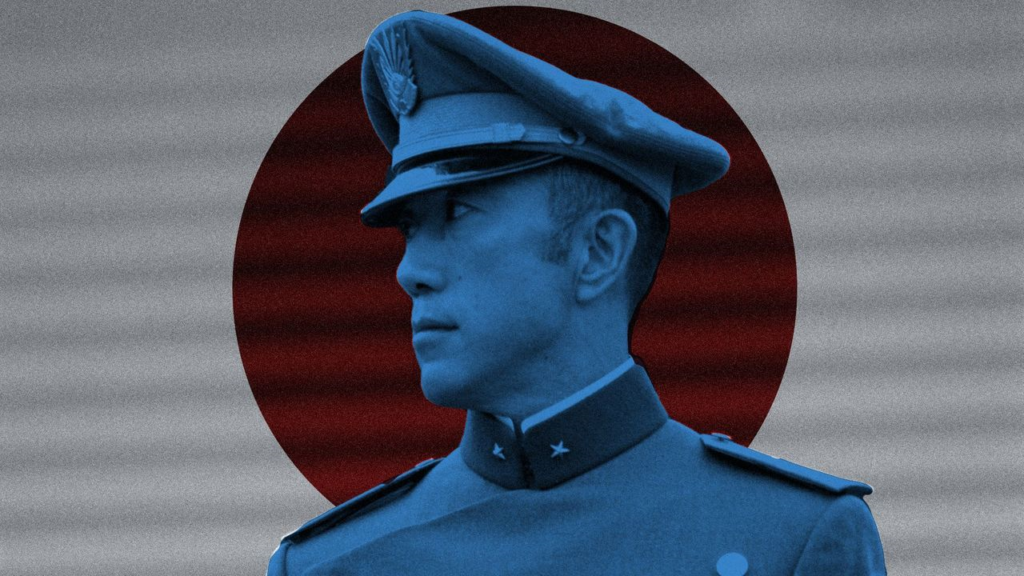

Le 25 novembre 1970, sous le regard étonné des officiers présents au quartier général des forces d’autodéfense japonaises, le jeune Kimikate Hiraoka, qui avait adopté dans sa jeunesse le pseudonyme littéraire de Yukio Mishima, lança avec défi une proclamation ultranationaliste de défense des valeurs traditionnelles du Japon face à ce qu’il considérait comme le déclin généralisé du Japon, un processus exacerbé d’occidentalisation qui avait imprégné le Japon d’un égrégore pacifiste qui lui était étranger, brouillant une dichotomie que l’auteur américaine Ruth Benedict (1946), soucieuse de fournir une approche utile aux forces d’occupation militaires américaines qui allaient se confronter à une nouvelle réalité culturelle, a su reconnaître dans deux axes principaux qui résumaient l’essence névralgique de la culture japonaise, et qui correspondaient à son incarnation sans équivoque, respectivement la tradition impériale et la tradition guerrière : le chrysanthème (symbole de la maison impériale du Japon) et le sabre (symbole du samouraï).

Après la Seconde Guerre mondiale, dans le Japon d’après-guerre, le chrysanthème a perdu son caractère théologique-politique et n’a été réduit qu’au politique lorsque l’empereur Hirohito, en 1946, sous la pression des forces d’occupation, a été contraint de reconnaître qu’il n’était pas un dieu vivant mais un homme, en signant le Ningen Sengen (Déclaration d’humanité). D’autre part, la démilitarisation progressive de la société japonaise a oblitéré son essence guerrière et l’a réduite à une force émasculée par le mandat du vainqueur.

C’est dans cette société que Yukio Mishima a été forgé et formé, une société dont l’esprit a été victime d’une liquéfaction de toute sa personnalité, par la souffrance de la guerre et la conséquence de la défaite. L’équilibre entre le chrysanthème et l’épée a été rompu, et c’est cet équilibre que Mishima a cherché à rétablir, à travers sa propre vie, qui a pris la forme d’une vie littéraire et d’une vie politique. Il était de ces écrivains qui sont ce qu’ils écrivent, et dont la mort pouvait être annoncée dans ses pages. La vie de Mishima était une préparation à sa mort, une vie pour mourir glorieusement. C’était une vie pour une bonne mort. Une mort avec un sens, une mort avec un but. Une mort qui incarnait la rédemption de tout un peuple qui avait préféré abandonner ses traditions plutôt que de continuer à défendre des idéaux proscrits par le vainqueur, dans un contexte où il n’y avait aucun avantage à défendre ces traditions, mais seulement du mépris, des moqueries et des rires complices. La suppression de l’âme du Japon.

C’est dans ce cadre que l’on peut comprendre le fondement de la pensée politique de Mishima, qui atteint sa sublimation maximale le 25 novembre 1970, lorsqu’il décida de mettre fin à ses jours par le suicide rituel du seppuku, n’ayant pas obtenu l’effet escompté auprès des soldats, après avoir pris en otage le commandant de la caserne avec l’appui de ses fidèles membres de la Tatenokai (la Société des boucliers, milice privée créée par Mishima lui-même), et n’ayant pas ainsi réussi à « renverser le gouvernement, réécrire la constitution et rétablir l’empereur japonais comme le véritable chef spirituel, militaire et politique du Japon « (Carimo, 2012 : 141).

Comme nous l’avons souligné, sa vie littéraire se confond avec sa vie politique et toutes deux constituent la personne de Yukio Mishima. Par conséquent, analyser son idéologie politique revient à se référer impérativement à son œuvre littéraire, reconnaissant ainsi trois principes fondamentaux :

1. le Yukoku (patriotisme) : il s’agit d’une nouvelle publiée en 1960 et qui recrée un épisode de l’histoire japonaise connu sous le nom d’événement du 26 février 1936, dans lequel Mishima fait étalage des valeurs traditionnelles japonaises incarnées par un groupe d’officiers : la loyauté envers l’empereur et la défense de son propre honneur, sublimées dans le Seppuku. Valeurs qui étaient à leur tour à la base du nationalisme anachronique de Mishima.

2. le Bushido (Voie du guerrier) : Mishima se penche sur l’éthique des samouraïs (courage, altruisme, courtoisie, frugalité, détachement) à travers son ouvrage Introduction au Hagakure, le Hagakure étant un ouvrage représentatif de la philosophie des samouraïs écrit par Tsunetomo Yamamoto au XVIIIe siècle, où il entérine le fait que « la voie du samouraï, c’est la mort » (Rankin, 2011:26-31). La Voie du Guerrier devient chez Mishima l’éthique du samouraï contemporain, où l’acte de servir son pays implique une loyauté absolue à un idéal transcendantal pour lequel on est prêt à offrir sa propre existence.

3. le Kamikaze (vent divin) : en plus de faire référence aux forces de la nature qui ont empêché le Japon d’être assiégé par les Mongols au XIIIe siècle et aux combattants courageux qui ont offert leur vie dans des missions suicides pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’agit d’une incarnation idéale de certaines valeurs qui offrent une résistance aux processus d’aliénation culturelle, et que Mishima a illustrées à travers ses personnages dans sa tétralogie La mer de la fertilité (1969).

Sous ces trois idéaux, Mishima déclare : « Dans tous les patriotismes, il y a une ombre de narcissisme. C’est peut-être la raison pour laquelle tous les patriotismes semblent avoir besoin de se vêtir d’uniformes attrayants » (Mishima, 1950 : 84). Telle était l’essence même des Tatenokai, dont les actes faisaient honneur aux vêtements qui les habillaient.

Références bibliographiques

MOHOMED, Carimo (2012). « La pureté du samouraï : histoire et politique dans la pensée de Yukio Mishima ». En: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=221022956008&idp=1&cid=207809

Bibliographie

BENEDICT, Ruth (1946). « El crisantemo y la espada: patrones de la cultura japonesa ». Madrid : Alianza Editorial. Édition 2003.

MISHIMA, Yukio (1966) « Patriotisme ». In : Death in Midsummer and Other Stories. New York : New Directions.

MISHIMA, Yukio (1950). « Los años verdes ». Madrid : Alianza Editorial. Édition 2011.

RANKIN, Andrew (2011). «Seppuku: A History of Samurai Suicide». Tokyo / New York / Londres : Kodansha International.

MISHIMA, Yukio (1967). « La ética del samurai en el Japón moderno : introducción a Hagakure ». Madrid : Alianza Editorial. Edition 2016.

MISHIMA, Yukio (1969) «El Mar de la Fertilidad». Madrid : Alianza Editorial. Édition de 2011.

Source : https://isralyr.wixsite.com/israel-lira/post/pensamiento-político-en-yukio-mishima