On ne réfléchit jamais assez au fait qu’il y a deux façons de “ressentir”, de penser inconsciemment l’idée de nation, deux façons qui découlent directement de la dichotomie caractérisant l’histoire de l’Europe occidentale. Si l’on s’accorde (quitte à mieux préciser le concept par la suite) à considérer la nation comme une communauté fondée sur (et par) la langue, la civilisation et la “destinée”, on s’aperçoit immédiatement, par ex., que dans le cas de la France la nation est née de l’entreprise laborieuse d’un État (“les quarante rois…”), tandis que dans le cas de l’Allemagne ou de l’Italie, l’État a été l’aboutissement, la “traduction” en termes politiques, d’une conscience nationale qui s’était enfin éveillée. Ce qu’on pourrait appeler une “nation-cause” s’oppose ainsi à une “nation-effet”.

Dans cet hexagone dont les Romains, par leur administration, avaient les premiers tracé les contours approximatifs, des populations fort diverses (par la race, la langue, les mœurs, la civilisation) s’étaient superposées ou se côtoyaient après la décomposition de l’Empire. À la même époque, rappelons-le, le concept de gentes se révélait insuffisant à cerner les nouvelles réalités ethno-politiques, et cédait la place peu à peu à celui de nationes.

Chacun sait que l’une de ces “nations” de l’hexagone, la nation franque, devait par la suite réduire les autres et les assimiler, en leur imposant, parfois par la force, sa langue, sa conception du droit et sa civilisation. Ce processus d’assimilation ne s’est pas accompli sans “bavures”, et celles-ci sont encore parfaitement perceptibles dans la réalité politique “française” d’aujourd’hui. Il est évident néanmoins, que cela plaise ou non, que les anciennes “nations” non-franques, même lorsqu’il en subsiste des émanations folkloriques bien vivantes, sont actuellement privées de toute vis politica, même potentielle. Cela est tellement vrai que les groupes autonomistes ne peuvent imaginer l’autonomie de leurs ethnies dans une perspective où les États existants seraient conservés (c’est-à-dire dans l’ordre politique international actuel), et qu’ils sont obligés d’en projeter l’idée dans une perspective future, européenne (“européiste”) selon les uns, universelle (universaliste) selon les autres. Sans en avoir parfois une conscience bien nette, ils reconnaissent ainsi qu’ils ne pourraient être véritablement différenciés, c’est-à-dire séparés par rapport à la France, que dans un monde où il n’y aurait plus de France, ni d’ailleurs d’Angleterre, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique ou de Pays-Bas (sentiment que l’on est en droit de considérer comme une preuve de bonne santé de l’instinct et de réalisme politique d’au moins une partie de ces groupes).

Des Italiens et des Allemands

Si l’on examine maintenant le cas de l’Allemagne ou de l’Italie, on s’aperçoit que le panorama historique qui se présente à nos yeux est rigoureusement différent, qu’il se caractérise par des données antithétiques du panorama français (ou anglais, ou encore espagnol, avec des variations assez importantes cependant).

Les rois francs avaient en quelque sorte “renversé” l’héritage politique romain. S’étant séparés de l’Empire dés 843 (signature du Traité de Verdun), ils avaient également rejeté l’idée impériale, pour se vouer à une entreprise visant à la réduction au modèle franc des réalités ethno-politiques de l’hexagone. Ce fut ce qu’on peut appeler le regnum : le pouvoir politique n’organisait plus des nations (prises en tant que telles dans l’Empire), mais des classes, certes plus ou moins issues des “nations”, mais qui allaient très rapidement l’oublier. Au delà des Vosges, au contraire, chez les Teutschen, ainsi qu’en Italie, l’idée d’imperium restait présente, ne cessait de hanter les esprits, et dominait toutes les entreprises politiques. Cette idée, il faut le dire, n’avait alors qu’un caractère parfaitement irréaliste. Le Saint-Empire romain germanique (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) n’eut guère plus que l’apparence de lui-même, quoique l’idée impériale fût encore assez puissante pour imposer une “structure” identique à la destinée des peuples qui s’en réclamaient. Des nations, dérivées des anciennes nationes, se formèrent en son sein. Mais elles ne purent jamais acquérir une véritable conscience politique, car l’idée impériale héritée de Rome s’y opposait¹. De même, Dante, pour qui l’homme italien s’affirme en tant que fait de langue et de civilisation, appelle de tous ses vœux le veltro (le dux), c’est-à-dire le saint-Empereur romain, qui est un allemand. Gibelin, politiquement opposé aux Guelfes², Dante, qui est florentin, voit dans ses voisins pisans le vituperio delle genti (l’opprobre des gens) ! Pour lui, l’Italie n’est que « le beau pays où sonne le si ». À cette époque, il n’y a donc pas une Allemagne, une Italie, mais des Italiens et des Allemands.

Pour qu’une conscience nationale politique italienne ou allemande naquît, il était nécessaire que “l’apparence” impériale elle-même s’évanouisse. C’est ce qui se produisit, d’une façon lente et imperceptible, sous les coups d’une Histoire toujours brutale pour qui s’obstine dans un rêve. La guerre de Trente ans, les dominations étrangères qui firent de l’Italie un champ de bataille humilié et sanglant, marquent les points culminants de ce processus. Mais cela était encore insuffisant. Il fallait aussi que disparût et s’écroulât tout ce qui, dans les faits, était lié par opposition à l’Empire : en premier lieu l’Église catholique, qui en était l’antithèse intime, et d’autre part le Règne, qui en était l’antithèse externe. Ce qui se produisit sous l’influence de la Révolution de 1789, qui fut l’aboutissement d’une évolution historique particulière à la France ; puis du Romantisme, qui réagit au contraire (en Allemagne du moins) contre la diffusion des idées révolutionnaires.

Les “quarante rois”

Né d’une absolue négation de l’idée d’Empire, le royaume de France avait affirmé, implicitement comme dans les faits, la suprématie d’une natio sur les autres. Une aristocratie féodale d’origine germanique y jouait, au début, un rôle assez analogue à celui de la gens romaine dans la naissance de la civitas. Mais cette aristocratie, n’exprimant pas le pouvoir souverain, perdit peu à peu ses contours ethniques et sa conscience historique. Cela se passa d’une façon assez complexe. L’aristocratie franque s’était trouvée dans l’obligation d’assimiler les aristocraties des autres nationes incorporées dans l’hexagone. Or, ces aristocraties perpétuaient des tendances centrifuges opposées à l’entreprise royale de centralisation. De ce fait, les rois durent combattre la classe aristocratique, ou du moins s’opposer à certaines de ses prétentions, alors même que cette classe avait été, à l’origine, l’une des assises du pouvoir royal. Chacun sait ce qu’il en résulta. Louis XIV, ayant définitivement privé l’aristocratie de ses pouvoirs, l’ayant vidée de sa signification politique, et l’ayant transformée en classe parasitaire grâce aux séductions de cette prison dorée que fut la Cour de Versailles, la Révolution devenait inévitable. Cette Révolution fut essentiellement anti-aristocratique, avant d’être anti-monarchique, au point qu’il n’est pas exagéré de dire que les “grands ancêtres” de 1789 ne firent, en fin de compte, que pousser jusqu’à son terme un processus que les “quarante rois” avaient déjà développé durant des siècles³.

Cet amalgame qu’était la nation française étant entré dans les faits, la Révolution française prit acte de ce que la classe privilégiée avait perdu, avec ses responsabilités, sa justification. On aboutit ainsi au concept de nation-État, qui allait peu à peu, au fil des guerres révolutionnaires, s’imposer à la conscience des peuples européens. Formée enfin, ou plus exactement créée par l’État (par un État), la “nation” française pouvait désormais revendiquer la propriété de cet État. Ce fut la République française.

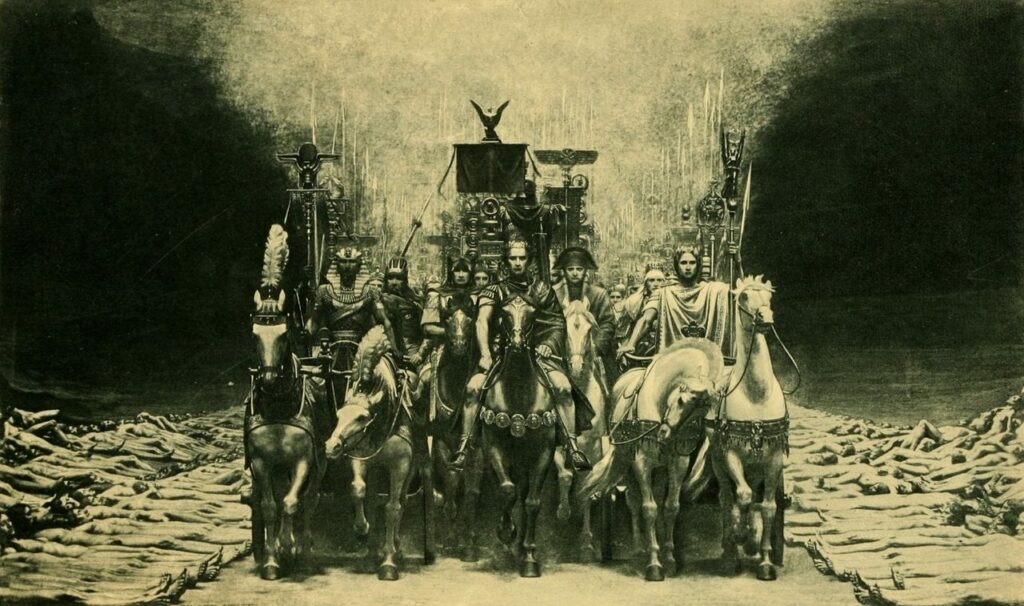

Face à cette nation française (et d’autant plus qu’elle était devenue conquérante, sous Napoléon), les peuples d’Europe, s’étant reconnus en tant que nations, voulurent aussi, tout naturellement, exprimer leur propre État. En Allemagne et en Italie, ce mouvement politique d’“indépendance” et d’“unification nationale” se confondit, sur le plan des idées, avec le Romantisme. Seulement, comme l’héritage historique était tout à fait différent de celui de la France, les romantiques italiens et allemands conçurent la nation, et le droit de cette nation à s’exprimer en tant qu’État, sous une forme radicalement opposée à la conception française. Il y eut certes un courant romantique (allemand et italien) qui accepta les idées françaises telles qu’elles étaient (c’est-à-dire en tant qu’elles portaient à un degré de conscience supérieur la volonté égalitaire chrétienne). Ce n’est évidemment pas de ce courant que nous traitons ici, mais bien du Romantisme plus authentiquement italien ou allemand, d’où jaillit jusqu’à la première moitié de ce siècle, la “destinée parallèle” des peuples de ces deux pays.

La “nation” des romantiques

La nation conçue par la Révolution française est une nation démocratique, foncièrement égalitaire et “anticlassiste”, même si son égalitarisme et son “anticlassisme” n’apparaissent que sous la forme d’un relief négatif, figurant dans la Loi⁴. Au contraire, la nation des “romantiques” (nous prenons le terme dans le sens restreint spécifié plus haut) n’est par elle-même ni égalitaire ni démocratique. Du point de vue de la logique “révolutionnaire”, une nation (toute nation) est égale en droit à une autre (à toutes les autres). Mais elle ne l’est pas dans la conception romantique italienne ou allemande, le langage s’efforçant lui-même d’exprimer la différence (là où les Français parleraient de la nation, les Allemands parleront plutôt de Volk, certains auteurs italiens de popolo). C’est ainsi que Vincenzo Gioberti proclame hautement il primato degli Italiani (la primauté des Italiens), tandis que Johann Gottlieb Fichte vante l’unicité du peuple allemand, seul Volk dans un monde où ne demeurent plus que des masses⁵.

Tout cela s’explique assez facilement. Dans l’hexagone, le passage de la notion d’Empire à celle de royaume comportait déjà, dans les faits, une sorte de rétrécissement de l’horizon géographique. Le résultat obligatoire d’un tel repli sur soi était la “France seule”. Et ce repli impliquait aussi, à plus ou moins long terme, que fût reconnue l’égalité avec les autres nations, avec l’Autre tout court. Au contraire, la fidélité à la notion d’Empire devait nécessairement déboucher sur la vision d’un véritable “cosmos politique”, embrassant tous les peuples dans une organisation hiérarchique.

Au moment où la conscience nationale des peuples fait une entrée sanglante dans l’histoire de l’Europe, Ludwig van Beethoven fait éclater l’esprit de son temps en composant cette merveilleuse IXe Symphonie, qui est l’hymne à la joie de toute une humanité dont l’histoire est devenue planétaire. Ce même Beethoven déchire la dédicace de son Héroïque lorsque Bonaparte s’efface devant Napoléon, mais, d’un autre côté, il est absolument incapable d’imaginer le chant de retrouvailles des peuples assemblés dans le nouveau cosmos, sans un coryphée pour le susciter, le conduire et l’organiser. Nous retrouvons ici, inextricablement mêlées, les “deux âmes ennemies” de la poitrine romantique…

Les Indo-Européens

Revenons à l’idée romaine d’imperium, et à la traduction politique qui en a été donnée. Les premières sociétés indo-européennes, telles que nous pouvons les connaître par le biais des études comparatives, font apparaître un contraste assez étrange entre la sévère discipline existant au sein de la cellule socio-politique de base, qui est la “grande-famille” ou le clan, et, d’autre part, la tendance assez prononcée à une certaine anarchie pour tout ce qui touche aux rapports entre les cellules. En fait, ce contraste, qui est étroitement lié à la dynamique de l’histoire indo-européenne, ne nous apparaît tel que dans une perspective moderne. La réalité socio-politique de l’époque reculée (les débuts du néolithique) à laquelle les Indo-Européens prennent place dans l’Histoire, n’est pas autre chose en effet que celle d’un groupe restreint : le clan. Et les rapports entre les clans sont à peu près de la même nature que les rapports qui s’établiront, à d’autres époques, entre les cités ou entre les États. D’où l’impression assez illusoire d’“anarchie” que l’on peut avoir lorsque l’on considère l’unité ethnique des Indo-Européens, et que l’on cherche à savoir à quoi ressemblait leur société. Or, il n’existait pas une société indo-européenne. Les Indo-Européens ne concevaient sur le plan socio-politique aucune grande unité, pour l’excellente raison qu’ils n’avaient pas (et ne pouvaient pas avoir) conscience de ce qui, à nos yeux, faisait leur unité.

Cette conscience, les Indo-Européens ne purent y parvenir que progressivement, lorsque, à une époque beaucoup plus tardive, ils commencèrent à sortir de leur isolement et se trouvèrent confrontés à d’autres ethnies, à d’autres civilisations. Cela ne se fit d’ailleurs pas aisément, et presque jamais complètement. Les grandes coalitions “super-tribales” qui se formèrent à l’occasion des expéditions migratoires et des premières implantations dans des pays nouveaux, au milieu de peuples différents, furent généralement de courte durée, et tendirent à se dissoudre. L’institution du pouvoir royal, qui, à l’origine, assurait uniquement l’organisation et la discipline de la horde au cours de son déplacement (le roi étant “celui qui montre la route à suivre”), n’eut au début qu’un caractère électif et provisoire. Lorsqu’elle tendit, de par sa nature propre, à se consolider et à devenir héréditaire, elle rencontra toujours la résistance des chefs de clans, une fois la conquête achevée. C’est pour cette raison que la prime Histoire des groupes indo-européens ayant émigré sous d’autres cieux se confond souvent avec la lente dégradation d’une autorité monarchique et la “ré-atomisation” du groupe. Ce fut le cas, notamment, chez les Grecs et chez les Celtes.

Ailleurs, l’institutionnalisation de la royauté s’opéra, mais ce fut aux dépens de toute une tradition indo-européenne (tradition culturelle, mais aussi génétique). Il en fut ainsi chez les Nesos, qui perdirent leur nom pour devenir les Hittites, et chez certaines peuplades germaniques qui vinrent s’échouer sur les rives de la Méditerranée.

En lettres capitales

D’une façon générale, les peuples indo-européens ont parfaitement ressenti la nécessité de préserver leur originalité, tout en acceptant les conséquences de l’élargissement de l’horizon culturel et géopolitique que leur imposait le triomphe progressif de la “révolution néolithique”. Mais (si l’on s’en tient au monde antique), seuls les Romains ont réussi à opérer la synthèse entre la pérennité, la fidélité à soi-même et à ses origines, et l’acceptation pleine et entière de leur “intrication cosmique”. Cette synthèse porte un nom, gravé dans l’Histoire en lettres capitales : l’imperium.

Disons le tout de suite : la notion d’imperium ne doit pas être confondue avec celle d’Empire, fût-il romain. Il ne fait aucun doute, en effet, que l’imperium a trouvé sa vérité et sa plus parfaite réalisation dans l’effort de construction de la Rome républicaine, plus que dans l’entreprise de maintien de l’Empire post-julien. En fait, l’imperium reflète une volonté d’ordre cosmique, et c’est cet ordre qui organise hiérarchiquement les gentes. En théorie comme en pratique, l’imperium se situe donc aux antipodes de tout “universalisme”. Il n’entend point réduire les humanités à une seule et même humanité, mais cherche au contraire à préserver les diversités dans un monde nécessairement voué à l’unification. Les Romains ne voulaient que préserver leur propre cité, leur propre jus (puisque, par tempérament, ils concevaient tout par le biais du rite et du droit). Mais chez eux, cette volonté d’authenticité impliquait logiquement la reconnaissance de l’Autre. C’est en cela que consiste leur grandeur politique, ce dont, par parenthèse, ils furent toujours parfaitement conscients. Et l’on pourrait presque affirmer que l’entreprise conquérante de Rome ne fut que la “retombée” d’une autre entreprise, purement défensive celle-là. Il ne faut pas oublier qu’après tout, le nom d’urbs vient d’une racine indo-européenne qui signifiait à l’origine “refuge protégé par les eaux”.

L’Histoire comme destin

Dans un monde où, du fait de la “révolution néolithique”, les peuples sortaient de leur isolement et entraient dans un ensemble complexe de relations toujours plus étroites, l’imperium romain correspondait donc à l’élargissement progressif de l’enceinte protectrice de l’urbs. Il constituait le rempart derrière lequel le civis romanus était sûr de pouvoir vivre à son rythme et selon son droit, dans la mesure, précisément, où les autres, par un système de concession logique, jouissaient de la même garantie.

Refus organisé et agissant de tout universalisme, de toute réduction ad unum, l’imperium est cependant politique, c’est-à-dire réaliste, et non pas utopique. Il est hiérarchisé. Chacun y conserve son jus, son droit : tout peuple est libre d’administrer sa cité selon sa justice traditionnelle. Mais dans les rapports qui se lient entre individus de différentes cités, ou entre les cités elles-mêmes, le jus romain prévaut toujours sur le jus latin, qui prévaut sur tout autre. Et là où ni le jus romain ni le jus latin ne sont en cause, on applique le jus gentium, abstraction bien romaine correspondant à ce qui serait commun aux jura de tous les peuples. Au sein de l’imperium, Rome jouit donc d’une primauté absolue, laquelle s’explique tout naturellement, et en parfaite justice, par le fait que c’est elle qui a conçu et créé, qui organise et assure cet ordre au sein duquel chacun reçoit le dû qui lui est mesuré par une Histoire qui est fatum.

Dans leur rêve d’artiste, les Grecs avaient tenté, eux aussi, de réaliser la synthèse entre la fidélité à ce qu’ils étaient et les exigences fatales de leur engagement dans un monde “élargi”… mais élargi seulement aux limites de l’hellénité. Ils s’étaient donc efforcés de “domestiquer” la guerre, en ritualisant l’agressivité naturelle au moyen d’une agonè (compétition) embrassant toutes les manifestations civiles à l’intérieur de la polis. Avec les Olympiades, ils avaient également voulu assurer, périodiquement tout au moins, un ordre pan-hellénique. Et la paix instaurée par cet ordre jaillissait, très significativement, de la mise en scène triomphale de l’agonè.

Ce rêve hellénique, Rome l’a vécu et l’a fait vivre au monde entier. Les Romains ne “domestiquent” pas la guerre. Bien au contraire, ils l’institutionnalisent, en sachant que la guerre n’est que l’un des deux spectacles perpétuellement offerts au regard du dieu bifrons. Car la paix (la pax romana) est institutionnalisée, elle aussi. Elle n’est plus la contrepartie d’un jeu permettant de “domestiquer” la guerre, mais la contrepartie, à l’intérieur de l’imperium de l’ordre issu de la guerre, et aussi de l’acceptation du principe de guerre perpétuelle entre les peuples de l’imperium et ceux qui n’en font pas encore partie. Et puisque l’imperium représente l’ordre consacré par le fatum, bien des peuples finissent par faire appel aux Romains et quémandent leur admission dans l’Empire (quitte à chercher à s’en retirer, une fois leurs affaires arrangées : tels les Gaulois, qui en appellent à Rome contre les Germains, puis se rebellent, sans succès d’ailleurs, contre cet ordre auquel ils ont eux-mêmes eu recours).

Regere imperio populos, Romane, memento / Parcere victis et debellare superbos : telle est la définition que ce poète gaulois que fut Virgile propose de la mission que les Romains s’étaient donnée. Définition si juste que, lorsque Rome aura disparu, les peuples d’Europe ressentiront encore la nostalgie de l’ordre romain, et tenteront vainement, par tous les moyens, de l’établir. Rome deviendra alors synonyme d’“ordre politique”, et l’on donnera le nom de César, l’imperator par excellence, aux titulaires du pouvoir souverain chargés d’assurer l’ordre.

Le dernier des Romains

On objectera peut-être que l’imperium aboutit en fait à cet universalisme, à ce chaos ethnique qu’il entendait récuser, et, d’autre part, qu’il ne put se maintenir que durant quelques siècles, avant de se dégrader et de disparaître. Orbis fecisti quod prius urbis erat, chantait un autre poète gaulois qui s’était donné le nom de Rutilius Namatianus, et qui vivait sous Honorius. Le poète avait raison, mais on pourrait ajouter que Rome ne l’avait point voulu. Tout dans l’Histoire a sa mesure. Rien n’y est éternel, ni absolu. Il s’agit toujours de plier l’Histoire à une volonté, de chercher à lui donner une forme. Dans la journée d’Histoire qu’ils ont vécue, les Romains se sont affirmés envers et contre tous, en réalisant le seul projet d’imperium existant. Ils l’ont fait aussi longtemps qu’ils ont été là. Car l’imperium ne se dégrade véritablement que lorsqu’il n’y a plus de Romains, lorsque “Rome n’est plus dans Rome”. On ne s’aperçut peut-être pas tout de suite que les derniers descendants des gentes étaient morts sur les champs de bataille. Ou peut-être s’en aperçut-on. Mais on le cacha soigneusement. On fit semblant de croire que ceux qui, désormais, se donnaient le nom de Romains, l’étaient effectivement. Le dernier des Romains, lui, savait probablement ce qu’il en était. Il n’ignorait pas la pieuse fiction du lendemain, et sut en rire à sa façon, cruelle, souverainement méprisante et pourtant compatissante. Peut-être, lorsqu’il éleva son cheval à la dignité de sénateur ou de consul, voulait-il faire savoir subtilement que dés lors qu’il n’y avait plus de Romains authentiques, tout le monde pouvait être romain…

Ordre impérial

Avec la révolution industrielle, l’humanité est entrée aujourd’hui dans une période de planétarisation. Nul peuple ne peut se soustraire à cette perspective planétaire, ou rêver d’un impossible isolement. Un ordre planétaire est obligatoire. Il est fatal, à plus ou moins brève échéance. La grande politique de demain ne pourra être conçue et poursuivie qu’en ayant ce qu’ Ernst Jünger appelle le Weltstaat, l’État mondial, comme ressort et comme but. Les symptômes se manifestent déjà : Société des Nations, puis Nations Unies, sur le plan de l’utopie ; empire soviétique, empire américain, dans les faits. Mais tout porte à croire que les États-Unis, pas plus que la Soviétie, ne sont capables d’être la Rome de demain. Ces “blocs”, qui cherchent à organiser au mieux les moyens de puissance mis à leur disposition par la révolution technique, rappellent plutôt l’Égypte des pharaons et les théocraties successives du Croissant fertile… Il n’en reste pas moins que la planétarisation qui se fait exige un ordre cosmique. Cet ordre sera-t-il “impérial”, ou bien au contraire “républicain” (au sens français du terme), c’est-à-dire égalitariste ? Nul ne peut le dire, car l’avenir historique est libre. On peut seulement s’engager dans un sens ou dans l’autre. La solution égalitaire, aboutissant à la “République” universelle, implique la réduction ad unum de l’humanité, l’avènement d’un “type universel” et l’uniformisation. La solution “impériale”, répétons-le, est hiérarchique. Si la liberté, dans la dialectique égalitaire, n’est qu’un absolu qui s’oppose à un autre absolu (la négation de la liberté), dans la dialectique “impériale”, elle n’est qu’un relatif, directement lié à la notion de responsabilité sociale. Dans l’imperium, l’absolu est le droit du meilleur selon la vertu de l’humanité de son temps. Mais l’imperium est aussi le seul moyen de préserver les différences dans (et au travers d’) une perspective planétaire, par un unicuique suum reconnaissant implicitement le fait fondamental de l’inégalité des valeurs.

D’un strict point de vue psychologique, l’aversion que manifestent certains autonomistes (ou certains ethnistes) pour l’idée “républicaine” égalitaire, est parfaitement justifiée. Mais ceux-ci se tromperaient lourdement en s’imaginant que la substitution d’un ordre “universaliste” à l’ordre existant suffirait à régler leurs problèmes. Car la “République” conçue par les hommes de 1789 n’est pas autre chose que la préfiguration, au niveau national, d’un État mondial égalitaire, plus réducteur et niveleur encore que les Jacobins ne le furent jamais.

Giorgio Locchi

Nouvelle École n°20, 1972.

1 Après la chute de Rome, l’idée d’Empire se trouva prise dans une nouvelle dialectique. À l’Empire temporel s’opposait (mais en lui étant indissolublement liée) l’idée d’Empire spirituel. L’Empire temporel était saint et chrétien ; l’Empire spirituel était romain et catholique. Nous ne traiterons pas ici de cette dialectique ni de son évolution, qui sont étrangères à notre propos.

2 À l’intérieur de l’Empire, les Gibelins étaient partisans de l’Empereur et de la primauté du temporel. Les Guelfes, au contraire, soutenaient le Pape et affirmaient la primauté du spirituel. « Selon la théologie gibeline, l’Empire était, autant que l’Église, une institution de caractère et d’origine surnaturels, sacrée en sa nature, tout comme le fut, dés le Moyen-Âge, la dignité quasi-sacerdotale du Roi, établie selon un rite qui ne différait que par certains détails du sacre des évêques. C’est pourquoi les Empereurs gibelins, qui incarnaient une idée supranationale universelle, ayant selon une expression caractéristique du temps, le caractère de lex animata in terris, de loi vivante sur terre, s’opposaient aux prétentions hégémonistes du clergé, car, une fois régulièrement investis dans leurs fonctions, ils entendaient n’avoir que Dieu au-dessus d’eux. Leur opposition n’était pas d’ordre seulement politique, ainsi que l’enseigne l’historiographie myope qui sert de base à l’enseignement scolaire ; elle exprimait l’antagonisme de deux dignitates qui se réclamaient l’une et l’autre du plan spirituel » (Julius Evola : Les Hommes au milieu des ruines, Sept couleurs, 1972, pp. 140-41). Par la suite, la querelle des Guelfes et des Gibelins s’est compliquée à un point extrême. Dante, par ex., était moins gibelin stricto sensu que membre d’un groupe guelfe favorable à l’Empereur (note N.E.)

3 Les révolutionnaires de 1789 ne s’en prirent à Louis XVI que lorsqu’il s’avéra que celui-ci se refusait à “jouer le jeu”, et que, n’ayant rien compris à la politique de son aïeul, il se solidarisait avec l’aristocratie versaillaise, au lieu de continuer à miser sur la bourgeoisie. D’où la considération désabusée d’un Bonaparte qui, voyant passer le souverain déchu, s’exclama : Coglione !

4 Dans les faits cependant, la destinée de la classe, purement économique désormais, est déjà séparée de celle de la famille et du sang. L’individu est monadisé.

5 « Il est temps — va jusqu’à écrire Fichte — que sorte de l’obscurité et se découvre enfin au grand jour ce qui constitue proprement ce que nous appelons le caractère allemand. Voici le principe de la discrimination : ou bien vous croyez à un principe originel chez l’homme, à une liberté, à un perfectionnement ou à une progression illimitée de notre espèce, ou bien vous ne croyez à rien de tout cela, vous avez même le sentiment ou l’intuition du contraire. Tous ceux qui portent en eux une vie créatrice ou novatrice, ou, à supposer que pareil don leur ait été refusé, du moins répudient ce qui n’est que vanité et attendent l’instant où le torrent de la vie originelle les saisira à leur tour…, tous ceux-là font partie de l’humanité primitive, et, considérés comme peuple, constituent le Peuple primitif, le Peuple tout court, je veux dire le Peuple allemand. Tous ceux par contre qui se résignent à ne représenter qu’un produit dérivé et de seconde main, qui se font cette idée d’eux-mêmes, ceux-là sont devenus tels effectivement et il sera fait selon leur foi. Ils ne sont plus qu’une annexe de la vie. Pour eux ne jaillissent plus les sources originelles qui ont coulé avant eux et qui coulent autour d’eux. Considérés comme peuple, ils sont exclus du peuple primitif, ils sont étrangers, des hommes du dehors. La nation qui portait jusqu’à ce jour le nom d’allemande (ce qui signifie le Peuple tout court) n’a cessé de témoigner d’une activité créatrice et novatrice dans les domaines les plus divers. L’heure est enfin venue où une philosophie pénétrée de part en part par la réflexion lui présentera le miroir où elle se reconnaîtra par une connaissance lucide, et du même coup prendra nettement conscience de la mission dont elle ne portait jusqu’alors qu’un pressentiment confus, mais dont la Nature l’a investie ». Et plus loin : « Tous ceux qui croient à la réalité spirituelle, tous ceux qui croient à un éternel progrès dans la spiritualité par le moyen de la liberté, quels que soient par ailleurs leur pays d’origine et la langue qu’ils parlent, ils sont de notre race, ils font partie de notre peuple ou s’y rattacheront tôt ou tard » (Reden an die deutsche Nation, cité par Jacques Droz, éd. Le Romantisme politique en Allemagne, Armand Colin, 1963. pp. 123-24 ; d’après la trad. de Jean-Édouard Spenlé, La Pensée allemande, 1942, pp. 88-89) (note N.E.)