Les pages qui suivent sont extraites d’un important entretien de plusieurs heures accordé à Jean-José Marchand, les 1er et 2 juillet 1972, par Ernst von Salomon, quelque temps avant sa mort[1].

À onze ans vous quittez votre famille pour devenir pensionnaire. Parlez-nous de cette expérience.

Nous habitions Francfort où mon père était fonctionnaire de la police. Je suis allé dans une Musterschule, excusez l’expression qui signifie « école très privilégiée », puis au Lycée Lessing, très coté. Mais je ne m’y suis pas trop bien distingué et mon père m’a inscrit au Kadettenkorps, les Cadets royaux de Prusse, tout d’abord à Karlsruhe. Je n’eus pour ainsi dire plus alors de contact avec ma famille. J’étais « cadet », je découvris une nouvelle patrie, un monde nouveau.

Monde très dur. L’éducation dans le kadettenkorps, avait un but précis, comme je l’ai raconté dans mon livre Les Cadets. Notre première leçon nous fut donnée par un lieutenant : « Messieurs » – car à dix ans on nous disait déjà vous -, « Messieurs, vous êtes ici pour apprendre à mourir. »

Cela m’a beaucoup plu ; je trouvais que c’était magnifique : les vertus qui me furent enseignées étaient les plus fortes qui peuvent jaillir de l’idée de nation ; elles ont déterminé toute mon existence. Je suis un cadet, avec une éducation de cadet – quoique je doive l’avouer que je n’aimais pas être cadet. Si cette éducation m’a marquée, c’est au-delà des idées politiques ou nationales. Le mot Prusse renferma pour moi une patrie, non point par le hasard biologique de la naissance, mais comme notion spirituelle. Je ne trouve dans aucun autre État une idée nationale comme elle vivait alors en Prusse. Quand je dis que je suis Prussien, je ne veux pas dire que la Prusse pourrait renaître dans sa forme antérieure – cela c’est mort – ou qu’elle puisse être reconstituée, ou qu’il existe une couche sociale assez importante pour faire revivre la Prusse. Non. Elle a existé en tant qu’exemple, par l’esprit, l’esprit prussien. Attention encore : il n’existe pas de philosophie prussienne, de conception prussienne. Il existe une attitude prussienne. J’ai beaucoup étudié Bismarck, qui est considéré comme le prototype du Prussien. Mais vous ne trouverez pas le mot chez Hegel, ni dans ses livres, ni dans ses discours, ni dans ses lettres. Or tout le monde dit que Hegel est l’inventeur, le philosophe de l’idée nationale prussienne. Bismarck a fait ses études à Göttingen au moment où Hegel, le grand philosophe de la prussianité, enseignait à Berlin, Hegel, célèbre dans le monde entier et qui, biologiquement, n’était pas Prussien lui non plus mais Souabe. Or c’est la vie de Bismarck qui démontre, si je puis employer ce mot, ce que je veux dire. Il vivait de l’expérience, de l’attitude, de la tradition de la Prusse.

Votre âge ne vous permet pas de participer à la Première Guerre mondiale. Voudriez-vous nous parler de cette période ?

Ah oui, voyez-vous, cela s’y rapporte étroitement. Lorsque la guerre tira à sa fin, je n’avais qu’un seul désir : y participer. J’étais encore trop jeune, je ne le pouvais pas. À ce moment-là, dans le Kadettenkorps, nous priions pour que la guerre continue afin d’y aller ; c’est le véritable esprit de ce corps ; dans la préface de mon livre Les Cadets, j’ai écrit que je rends honneurs aux Cadets de Saumur qui ont attaqué les chars allemands en uniforme d’apparat ; ce qui signifie que, selon moi, l’esprit du corps était vivant chez eux, même s’ils n’étaient pas des Prussiens, même s’ils étaient des Français. J’aimerais dire que, pour moi, Clemenceau, de Gaulle, en tant que personnages, en tant qu’hommes politiques, qu’hommes d’État, sont des Prussiens français. C’est un peu exagéré, mais vous voudrez bien comprendre. Cet esprit me mena tout droit, lorsque vint la débâcle, en 1918, dans le Freikorps, les corps francs. Je me suis joins aux soldats et très rapidement ces soldats, au sein de la révolution, devinrent soldats de l’État ! C’était l’État qui m’importait. Naturellement, j’étais monarchiste. Mais en même temps que monarchistes, il nous fallait être plus fermes que le monarque, qui avait fui. Nous sommes donc restés, mais nous n’avions rien à voir avec les buts politiques que nous servions.

C’était la « révolution ». En Allemagne, nous n’avions pas de révolution mais une guerre civile latente, au début des années vingt ; le prolétariat s’est vraiment battu dans les rues ; mais la bourgeoisie s’est fait défendre par les corps francs qui, au fond, n’avaient absolument rien à voir avec la bourgeoisie, étant aux frontières et à l’intérieur, au service de l’État.

En 1920 – vous avez dix-huit ans – éclate le putsch de Kapp et Ludwig. Vous avez quelquefois salué cet événement comme un acte positif, destiné à restaurer l’autorité. Quelquefois aussi vous en avez parlé avec scepticisme. Qu’en pensez-vous aujourd’hui ?

Cela aussi ressortit de l’esprit du Freikorps, que j’aimerais désigner comme l’esprit prussien.

C’est une chose bien étrange. Je sentais qu’une révolution se préparait. Une révolution commence par la révolte des idées et finit sur les barricades. Et nous, du fait de la démence de l’histoire, nous montâmes sur toutes les barricades, mais nous n’avions pas encore précisé nos propres idées. Il fallut tout repenser : le concept de l’État, le concept de la nation, tout ce qui, jusque-là, avait servi de base à la pensée politique.

Ce fut la seule bénédiction des années vingt, les « années dorées » comme on dit quelquefois, ces années vingt qui considérées du point de vue historique, ont été des années atroces : une tentative de renouvellement grandiose, une tentative qui étouffa les vieilles formes de la démocratie ; car je veux encore une fois insister là-dessus : jusqu’à ce jour, la démocratie n’a pas été reconnue par nous, les Allemands, elle nous a été imposée après que nous ayons perdu la guerre, et non pas dans les formes où nous aurions peut-être pu la créer nous-mêmes. Et il en est encore ainsi aujourd’hui.

J’ai participé à tous les putschs. J’ai participé au putsch de Kapp, en 1920, dans la formation de la Brigade Ehrhardt, mais ce putsch devait échouer et pour moi il est bon qu’il ait échoué, parce que les conditions qui auraient pu, à l’époque, placer le pouvoir entre les mains des nationalistes allemands était absentes ; et ce pouvoir, ils n’auraient pas pu l’utiliser correctement. Dès que j’eus compris que les conditions spirituelles de ma volonté politique n’existaient pas je me suis jeté dans l’action. J’étais très jeune. J’avais seulement dix-neuf ans lorsque je me trouvai mêlé à l’événement qui détermina toute mon existence d’une façon bien différente de ce que j’avais imaginé.

Je suis allé rejoindre la petite troupe – Goethe dit qu’on doit toujours se joindre à la plus petite troupe ; j’avais choisi la plus petite et la plus active, celle du Capitaine Ehrhardt lorsqu’il avait fait sa tentative. Le putsch avait échoué. Nous avons lutté alors en Haute Silésie et aux frontières, en tant que formation d’auto-défense. J’ai également participé aux actions contre les séparatistes en Rhénanie ; puis je suis entré dans les milieux de la Warte et là nous n’étions que quelques-uns, une trentaine, les plus actifs des corps francs, de la Brigade de volontaires Ehrhardt.

La vraie tête du mouvement était un jeune homme de vingt-quatre ans, Erwin Kern – vous allez voir tout de suite que c’était à nouveau le destin, puisqu’au Kadettenkorps on m’avait enjoint : « Vous êtes ici pour apprendre à mourir » – Kern partait du point de vue : « Nous ne nous sommes pas tirés une balle dans la tête lorsque nous avons perdu la guerre donc nous avons violé notre serment au drapeau : au fond, nous sommes déjà morts ». C’était auparavant, je tiens à le dire, la devise des anarchistes. Je suis devenu auteur d’attentats, avec la volonté, la conscience que cela signifiait ma mort.

À cette époque, j’ai compris le principe de la « troupe perdue » du Moyen Âge. Lorsque les deux armées s’approchaient, formaient deux masses porteuses de lance, entre les deux se lançait la « troupe perdue ». Des gens qui ne possédaient qu’une longue épée qu’ils tenaient à deux mains, qu’on ne pouvait tenir qu’à deux mains. Ils arrivent, se précipitant sur la masse ennemie, pour ouvrir une brèche. Si du premier coup, ils n’y parvenaient pas, ils étaient transpercés par les lances. Cette conception romanesque, acquise dans la lecture, mais correspondant à mon éducation, me lia à Kern.

Jusqu’à ce moment, l’OC n’existait pas. On savait dans la police prussienne, que le capitaine Ehrhardt continuait son agitation en Bavière et qu’il opérait sous le nom d’un consul. La police nomma cela : l’Organisation consul. Lorsque nous l’avons appris, cela nous a beaucoup plu, car cette formule magique, inventée par la police, nous ouvrait toutes les portes. La proportion de ceux qui voulaient nous aider était très importante. Nous n’avions qu’à entrer et à dire : « Ordre du chef, Organisation consul », nous obtenions ce que nous voulions. Nous avons reçu des voitures, des armes. Nous voulions liquider tout ce qu’il y avait en Allemagne comme politiciens favorables à la politique « réaliste ». Nous voulions les tuer les uns après les autres, jusqu’à ce que le peuple se réveille.

C’était, encore une fois, une idée erronée de la révolution.

Lorsque nous avons, par exemple, tué le ministre Rathenau – il était le plus important de tous – le peuple s’est soulevé, mais contre nous. Malgré la grande vague nationaliste. Une heure après l’attentat, je savais qu’encore une fois nous nous étions trompés, qu’encore une fois nous avions complètement échoué. Je savais aussi que tout au long de la vie je demeurerais à l’ombre de cette affaire ; pourtant j’avais le sentiment que, si l’on se trouve dans l’ombre, on ne peut en sortir qu’en projetant sa propre lumière.

En effet, le capitaine Ehrhardt, chef de l’Organisation consul, a condamné le meurtre de Rathenau – qu’Ernst Jünger d’ailleurs n’a pas approuvé. Or Rathenau a été assassiné juste à son retour de Rapallo, c’est-à-dire au moment où il venait d’inaugurer la politique de rapprochement avec la Russie ; et beaucoup de conservateurs étaient favorables à cette politique de rapprochement avec la Russie. Voudriez-vous nous expliquer cette situation complexe ?

Oui, j’avais naturellement le point de vue du garçon de dix-neuf ans que j’étais alors, sans vue générale de l’ensemble. Rathenau venait – ce n’était pas à Rapallo, mais à Gênes – de mettre au point avec l’Ouest, surtout avec Lloyd George, un règlement raisonnable des dommages de guerre beaucoup trop lourds infligés à l’Allemagne. C’est Poincaré qui a pour ainsi dire poussé Rathenau à se mettre d’accord avec les Russes, afin de s’assurer une contrepartie en face des exigences françaises. Il s’est aussitôt mis en relation avec Lloyd George. Mais la politique française a su faire craindre que l’accord entre les Russes et les Allemands inaugurait une alliance future qui aurait pour but d’exercer un chantage sur la France, c’est-à-dire contre l’Ouest – ce qui n’était pas du tout dans les intentions de Rathenau. Comme vous le savez, encore tout récemment, le chancelier Adenauer ne voulait guère entendre parler de Rathenau à cause de Rapallo. Il disait : « Plus jamais de Rapallo, plus jamais d’alliance avec les Russes, car cela nous éloigne de l’Occident ».

Nous les jeunes, nous sommes arrivés plein d’élan au beau milieu de ces circonstances compliquées et avons dit : « Nous ne voulons rien payer du tout ». Ce fut le côté passionnel de cette affaire. L’erreur, c’est que nous pensions pouvoir mener à bien une révolution. Cette révolution n’eut pas lieu. Il est vrai que certains groupes politiques, déjà à cette époque, menaient une politique très personnelle. Je ne parle pas des nationaux-socialistes, je parle de l’Armée, de la Reichswehr. Je veux dire que déjà à cette époque l’Abwehr, Seeckt, avait d’importantes relations avec les Russes, que les aviateurs allemands étaient formés en Russie, des troupes armées allemandes également. À un moment donné Rathenau a du reconnaître que sa politique de Rapallo ne pouvait être acceptée par les Français. À cette seconde-là, à cette seconde historique, nous sommes arrivés sans rien savoir, nous avons tiré. C’est cela, notre faute ; nous avons mis fin à la possibilité d’une politique qui était absolument adéquate et aurait pu nous faire progresser politiquement.

Un homme comme le capitaine Ehrhardt l’avait compris ; cet homme n’a jamais été ce pour quoi nous le faisions passer, c’est à dire un combattant actif. Certes c’était un homme d’action ; et les jeunes hommes qui le suivaient étaient des hommes d’action ; et lorsque ces hommes dépassaient les bornes – c’est tout à son honneur – il se mettait devant eux, leur servait de bouclier. Le capitaine Ehrhardt est mort récemment, à l’âge de quatre-vingt-dix ans et, jusqu’à la fin, lui et moi nous étions plutôt sceptiques l’un vis-à-vis de l’autre, car j’étais l’autre, car j’étais un de ces jeunes gens qui avaient été couverts par lui sans qu’il ait pu les rallier à sa politique. Je crois qu’il a été brisé par nous, le capitaine. Sa conception était beaucoup plus simple, dirigée vers la droite bourgeoise ; nous étions contre la bourgeoisie, nous étions pour l’aventure, pour la révolution, une révolution dirigée aussi contre la bourgeoisie.

Dans votre œuvre, il n’y a pas une phrase antisémite et votre compagne a été longtemps une juive. Mais pourquoi l’antisémitisme était-il à ce moment-là si puissant en Allemagne ?

Non, il n’y avait pas d’antisémitisme en Prusse, il n’y a jamais eu de ghettos en Prusse.

Lors d’une réunion de la Diète, au siècle dernier, la question a été posées concernant les juifs : « Pourquoi un juif ne peut-il devenir officier en Prusse ? Ou fonctionnaire ? » Et Bismarck, comme député conservateur, a répondu en mettant tout sur le compte de la religion : « Lorsqu’un juif pratiquant devient fonctionnaire, ou officier, il se trouve nécessairement en conflit avec sa conscience par le simple fait que les juifs respectent le sabbat et ne peuvent faire quoique ce soit pendant leurs jours fériés, cela crée un conflit avec leur conscience ».

Or Rathenau n’a jamais appartenu à aucune communauté juive. Bien des gens ne savaient même pas qu’il était juif. Dans ses ouvrages, il a parlé des « hordes asiatiques dans les sables brandebourgeois ». Il était cuirassier, et lorsque, comme cuirassier, il a voulu devenir officier dans son régiment, il n’a pas pu le devenir. On lui a dit : « Il faut d’abord changer de religion ». Alors Rathenau a dit non, parce qu’il ne pouvait pas le faire à ce prix. Non pas parce qu’il professait le judaïsme, mais parce qu’il considérait cette manière de poser le problème comme fausse.

Mais il y avait aussi en Prusse des provinces qui étaient catholiques. Là il y avait eu des ghettos, et là les juifs durent lutter pour leur liberté.

Le chant de la Brigade Ehrhardt commençait par ces paroles : « Croix gammées sur les casques d’acier ». Mais que signifiait la croix gammée pour ces jeunes gens ?

La croix à crochets[2], on parle de roue solaire ou de choses comme ça. Mais le crochet représente le doute, un doute envers la croix, parce que la croix est un emblème universaliste, celui d’une religion destinée à tous les peuples. Il y a toujours quelque chose de païen dans la croix gammée.

En France, ce n’est qu’au pays basque qu’on trouve également la croix gammée, tournée à l’envers d’ailleurs. Un Français nous éclaire à ce sujet : Gobineau, avec sa théorie des races ; il a joué un rôle important dans la littérature allemande et les nationaux-socialistes s’en sont inspirés ; on a, en littérature, évoqué la pureté de la race, quoi qu’aucun autre peuple ne soit aussi mélangé que le peuple allemand. Mais pour nous c’était une aspiration vers une unité, qui s’exprimait par la croix gammée. D’ailleurs cet emblème n’était pas le seul porté par la Brigade Ehrhardt, certains préféraient la tête de mort. C’est une très curieuse conception que de se sentir ainsi lié à la mort. Clemenceau l’avait déjà constaté, il a dit : « Les Allemands aiment la mort. Cela les différencie de tous les autres peuples. » Ceci s’applique aux Prussiens et non aux autres Allemands. Ils aiment la mort.

Après le meurtre vous vous rendez à Munich, auprès du Capitaine Ehrhardt ; je voudrais que vous nous reparliez de la personnalité d’Ehrhardt.

Il était alors mon capitaine, il était le commandant de la formation où j’étais et je le connaissais. Il était officier de marine. Son père était pasteur à Lörach et la famille venait de Suisse. Il n’était pas Prussien. Dans la marine allemande, il y avait beaucoup d’Allemands du Sud.

Ehrhardt n’était pas un homme politique éminent. C’était un soldat honnête et il couvrait ses hommes. Il voulait rassembler toutes les organisations nationales. Or, parmi ces organisations, il y avait aussi un tout petit parti – sept hommes, avec un homme à sa tête qui savait parler. Cela, aucun des vieux officiers, comme aucun de nous, ne savait le faire. C’est ainsi qu’Hitler a été engagé par le Bloc national, comme on le nommait, en tant qu’orateur. C’est en tant qu’orateur qu’Hitler est devenu influent, qu’il s’est approprié toutes les idées qu’on lui apportait, qu’il les a essayées, en retenant tout ce qui pouvait attirer les foules.

Constatons qu’Hitler a toujours indiqué pour profession : écrivain, mais il a toujours déclaré dans ses discours que les grands révolutionnaires de l’histoire mondiale n’étaient jamais des écrivains, toujours des orateurs. Là, il avait tout à fait raison. C’est un fait certain que les grands héros populaires n’étaient pas des intellectuels mais tous des orateurs. Or nous, à l’opposé d’Hitler, nous étions pour l’État et non pas pour le peuple. C’est peut-être sur ce point-là que la divergence de notre pensée, au sein du nationalisme allemand, a été la plus révélatrice.

Les Réprouvés ont été un succès mondial et je voudrais vous poser deux questions à ce sujet. Première question : les raisons de ce succès en Allemagne sur le plan littéraire, dans la mesure où il marquait définitivement un retour à l’objectivité contre l’expressionnisme (dans votre manière de traiter la prose allemande). Deuxième question : son contenu.

Pendant mon procès, je voyais le tribunal comme un ensemble qui fonctionnait merveilleusement mais qui ne me concernait pas. Mon procès à moi était intérieur, mon expérience de l’affaire ; les faits évoqués par le tribunal n’avaient aucun rapport avec mon acte. J’avais le sentiment que je devais opérer une synthèse à partir de cette schizophrénie des faits, du procès et de l’expérience intérieure de l’accusé. En prison j’ai récapitulé et j’ai essayé de raconter cette histoire. Cette façon d’écrire fut ressentie comme nouvelle parce que j’avais « découvert » – si j’ose me servir d’une expression qui est, je crois, de Le Corbusier – le « roman-documentaire ». Évidemment, cette expression est inexacte. Mon livre n’est pas un rapport sur des choses vécues, mais une tentative pour confronter les expériences intérieures avec les expériences extérieures. Or l’objectivité ne peut pas le faire. L’expressionnisme n’a pas pu le faire non plus, il n’était qu’extase, il ne se frottait pas à la dure vérité des faits. Dans mon récit, les faits étaient vécus et l’extase devait s’enflammer à leur contact.

Il en a toujours été ainsi, dans tous mes livres ultérieures. Ainsi dans Le Questionnaire où je me suis servi de simples questions objectives, entremêlées, pour raconter le procès vécu, pour dérouler le fil rouge des faits avec tout ce qui s’y trouvait.

Après la Première Guerre mondiale, dans les années vingt, les « années dorées », quelque chose a surgi qui n’exista même plus après la Deuxième Guerre mondiale : une formidable littérature de guerre. Tous ceux qui s’y étaient trouvés mêlés écrivaient sur la guerre. L’un des plus grands fut Ernst Jünger. Il avait participé à la guerre comme officier dans les tranchées, comme petit lieutenant, puis il a écrit un livre qui, pour moi, encore maintenant, est l’ouvrage le plus vrai sur la première guerre mondiale. Car celui qui désire savoir ce que c’est qu’une sape, il le trouvera dans son livre ; celui qui veut savoir comment cela se déroule, par le détail, il l’y trouvera ; mais il a su faire plus que cela, ce que personne d’autre n’a fait, il a posé la question : « Quel est le sens de cette guerre ? » C’était la première fois que l’homme en la personne du guerrier, rencontrait la matière. Le matière, l’écrasante matière. La matière était, ou pouvait être, la plus forte, mais pas pour l’individu. Pour l’individu, ce qui comptait, c’était de faire ses preuves devant la matière et cela, à mon avis, c’est la venue d’une ère nouvelle, d’une nouvelle ère historique. Pour la première fois, les choses s’émancipent, la matière face à l’homme. Moi aussi, pendant ma première détention, et plus tard, pendant ma seconde détention à Moabit, je me posais la question quant au sens de mon action. C’est cette question-là qui me mena vers Ernst Jünger.

Nous fondâmes alors, nous essayâmes d’écrire une nouvelle encyclopédie, parce que je continuais mes activités révolutionnaires… Je me prenais pour un révolutionnaire. Je disais : ce que je veux maintenant, c’est la révolution de l’esprit. Par où faut-il commencer ? Les Français nous l’ont enseigné : écrire une nouvelle encyclopédie, réviser tous les concepts. Nous l’avons fait. Et des jeunes écrivains ont surgi sur la droite, ce qui a épaté le monde. Jusque-là c’était la phrase de Thomas Mann qui comptait, reprise ensuite par tous les hommes de lettres : « À droite, il n’y a pas d’esprit. L’esprit n’est pas à droite, il est à gauche. »

Moi, je me disais : « La droite ou la gauche, cela ne me concerne pas. Le parlementarisme, qu’en ai-je donc à faire ? C’est l’affaire de ceux qui siègent au parlement. Ce qui m’intéresse se trouve dans le conservatisme : l’esprit de corps. » Soudain, nous pensions reconnaître l’État dans son élément premier, dans l’esprit de l’ordre. Une association portait alors le nom d’Ordre des jeunes Allemands. L’ordre, en tant que cellule germinale de l’État, c’est cela que nous cherchions. Nous l’avons trouvé. Mais quand nous l’avons exprimé on ne nous a pas compris, car entre temps une grande vague avait déferlé au-dessus de nous, la vague du national-socialisme, qui n’acceptait pas nos thèmes. Nous posions comme nouveau principe : qu’est-ce que l’État ?, qu’est-ce que la nation ?, qu’est-ce que le peuple ? Et soudain nos réponses retentirent dans toutes les rues, à la radio, partout ; mais le national-socialisme utilisa toutes nos conceptions à contresens. Du point de vue intellectuel c’était Dieu et le diable. La falsification de toutes nos idées. Nous ne pouvions pas nous allier avec lui ; peut-être étions nous les seuls qui ne pouvaient pas accepter un compromis avec lui, avec Hitler, avec ce qu’il apporta.

Nous l’avons expliqué, cela fut très bien compris. Entre temps, Jünger et moi nous étions devenus si connus à travers le monde qu’il ne pouvait pas risquer de prendre des mesures contre nous.

Il a fait des grands mots. Il était comme un dieu et tout était parfait. Mais c’était pour nous le diable, le Grand Inquisiteur de Dostoïevski.

Toute la littérature d’Hitler, toute sa théorie, son Rosenberg avec son livre, sa vision du monde, tout cela n’est pas vrai. Il est allé chercher sur toutes les étagères ce qui lui semblait efficace sur le moment, il l’a présenté comme étant la vision du monde national-socialiste. Il n’existait pas de vision du monde national-socialiste, il n’existait pas de philosophie nationale-socialiste ; c’était un ramassis des opinions les plus absurdes.

Vous ne pouvez pas avoir idée : il ne savait rien de Hegel, il ne savait rien de rien, rien.

[1] Ce texte a été précédemment publié dans le n° 4-5 d’Exil en 1975 .

[2] Hakenkreuz.

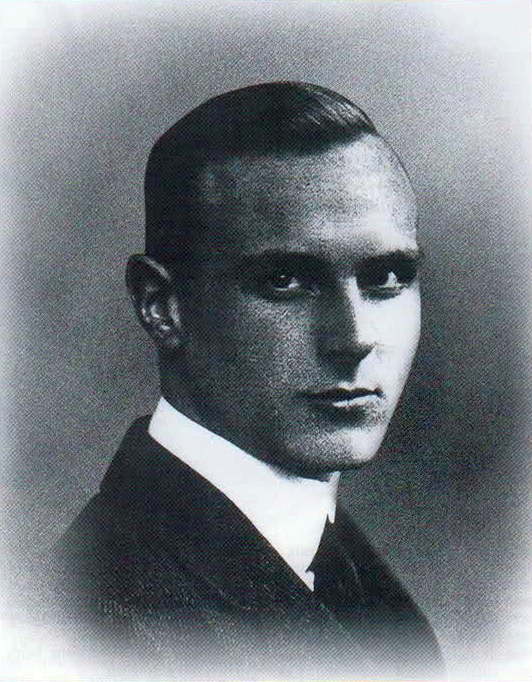

Ernst Friedrich Karl von Salomon est un écrivain allemand né le 25 septembre 1902 à Kiel et décédé le 9 août 1972 à Winsen, près de Hambourg.

Il a d’abord été membre des Freikorps dans l’immédiat après-guerre, puis activiste de l’Organisation Consul sous la République de Weimar, avant de se consacrer à l’écriture d’une œuvre essentiellement autobiographique.

Il est devenu une des figures majeures de la Révolution conservatrice, mais il s’est tenu à l’écart de la vie politique sous le Troisième Reich et après la Guerre. Son livre le plus célèbre, Le Questionnaire, paru en 1951, a été le porte-voix d’un sentiment d’exaspération des Allemands face à l’absurdité de l’occupation alliée.