Article hostile mais intéressant. Publié pour contribuer au débat.

Tout au long de l’ère fasciste, Julia Evola n’a pas été une figure culturelle ou politique de premier plan. Au lieu de cela, il a poursuivi ses études universitaires en passant largement inaperçu, sans attirer l’attention ou les acclamations. Il a notamment choisi de ne pas s’aligner sur la République sociale italienne (RSI), préférant prendre ses distances avec ce qu’il caractérisera plus tard comme l’aspect les plus authentique du fascisme. Il laissa à d’autres le soin d’exprimer leuresprit martial, bien qu’il manifesta un vif intérêt pour celui-ci au cours des années suivantes. À son retour en Italie en 1948, Evola trouva rapidement sa place au sein du Mouvement social italien (MSI). En 1949, il commença à collaborer au Méridien d’Italie, une publication dirigée par Franco Maria Servello, qui avait collaboré à des publications antifascistes en 1945. Le fondateur du Méridien avait été emprisonné par les fascistes républicains, tandis que son directeur, Franco De Azagio, avait obtenu des autorités alliées, en août 1945, l’autorisation de lancer son journal dans un contexte de violence contre les fascistes à Milan.

En avril 1951, Evola fut arrêté par le département politique de la police de Rome en raison de son implication présumée dans le groupe Imperium lié à des attentats à la bombe revendiqués par une faction appelée la Légion noire. Pour sa défense, il fit appel aux services de l’avocat antifasciste Francesco Carnelutti, affirmant devant le tribunal qu’il n’était pas fasciste. Toutefois, il prit soin d’éviter de se qualifier d’antifasciste ou de victime du fascisme. Plus tard, il contredit ses déclarations précédentes, affirmant qu’il soutenait les « idées fascistes » non pas parce qu’elles étaient intrinsèquement fascistes, mais parce qu’elles s’inscrivaient dans une tradition antérieure au fascisme lui-même. Il estimait que ces idées étaient liées à une conception hiérarchique, aristocratique et traditionnelle de l’État, qui, selon lui, avait une signification universelle qui a perduré jusqu’à la Révolution française.

En d’autres termes, Evola se démarque fortement de l’idéologie fasciste, affirmant qu’il défend des idées antérieures au fascisme. Il clarifie sa position en affirmant que les idées qu’il a soutenues en tant que penseur indépendant ne sont pas typiquement classées comme « fascistes », mais qu’elles reflètent plutôt des principes traditionnels et contre-révolutionnaires. Par un mélange de langage ambigu et clair, Julius Evola affirme qu’il n’est pas fasciste, qu’il est supra-fasciste (au-delà du fascisme) ou même qu’il est antifasciste. Il s’aligne sur l’évaluation faite par le philosophe suisse A. Mohler, qui le place aux côtés de Pareto et l’identifie comme une figure italienne de premier plan de ce qu’on appelle la révolution conservatrice. Cependant, il est important de noter que le fascisme ne peut pas être décrit comme une « révolution conservatrice ». Le fascisme n’a pas considéré la Révolution française – un événement qu’Evola méprisait – comme un événement négatif, mais plutôt comme un moment clé qui a contribué à l’émergence d’un nouvel ordre mondial. De même, la révolution bolchevique a contesté la bourgeoisie issue de la révolution de 1789, elle a cherché à renforcer la classe ouvrière, qui aspirait à l’égalité et s’efforçait de dominer le monde.

Le fascisme s’est présenté comme la troisième et ultime révolution, capable d’unir les classes sociales pour établir une nouvelle société où le capital et le travail seraient respectés de la même manière et où aucune classe ne pourrait dominer les autres. Ces idées sont certainement en contradiction avec les convictions de quelqu’un comme Evola, qui incarne un conservatisme plus bourgeois qui ne peut accepter une telle synthèse. Evola déclare explicitement qu’il a « critiqué à plusieurs reprises la théorie de la socialisation », qui était un aspect clé du fascisme pratiqué à Salò. Il rejette cette doctrine, percevant la socialisation comme une forme subtile de marxisme et une tendance démagogique. Cette position peut être considérée comme une critique significative du fascisme lui-même. Lors de son engagement au sein du MSI au début des années 1950, Evola s’est efforcé de réduire l’influence des factions gauchistes au sein du parti. Il exprime clairement ses intentions, notant que ses efforts sincères envers les jeunes dans des groupes comme Imperium et d’autres mouvements de jeunesse visaient à contrecarrer les tendances matérialistes et gauchistes présentes au sein du MSI.

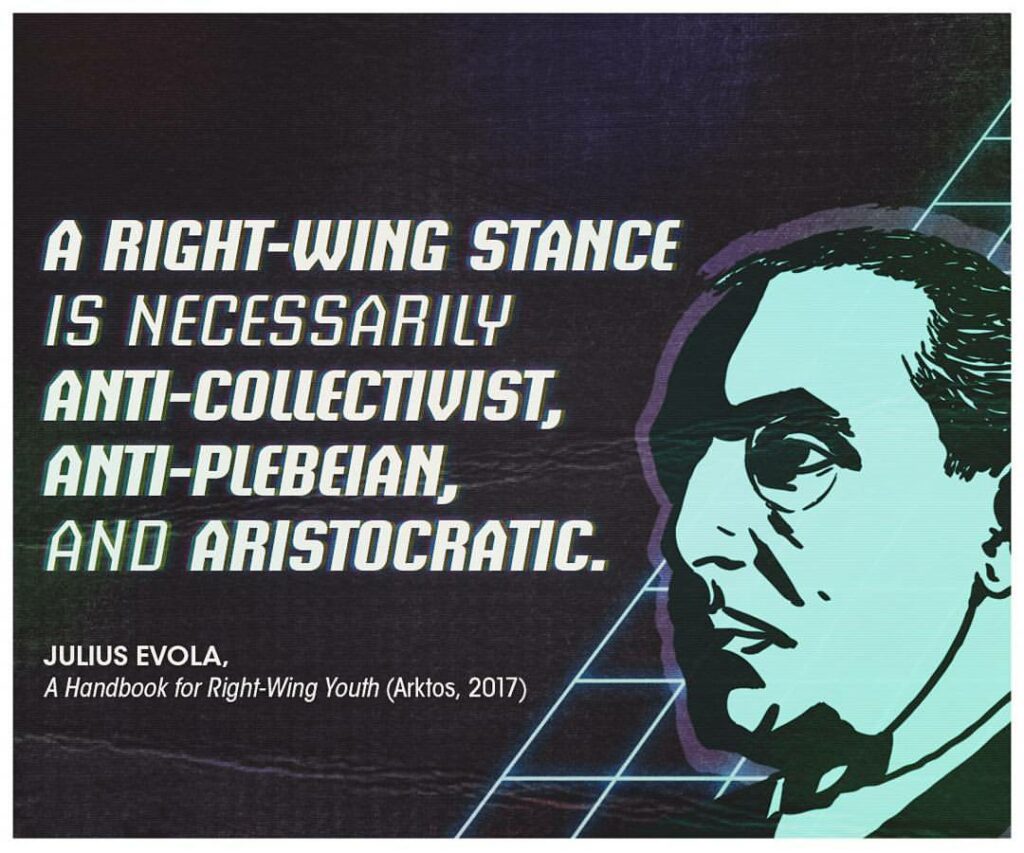

Se présentant comme un aristocrate devant les jeunes membres du MSI qui ne se doutent de rien, Evola dénonce la révolution bourgeoise de 1789, le soulèvement prolétarien de 1848 et, enfin, la révolution fasciste de 1919. Il professe sa loyauté envers une époque révolue, condamnant la violence issue des masses – celles dont les dirigeants n’ont pas de sang noble et sont plutôt issus des rangs des ouvriers, des fermiers et des artisans. Evola imagine un monde fantastique où les « seigneurs » gouvernent leurs sujets, guidés par la volonté d’un Dieu dont la véritable nature reste ambiguë. D’un point de vue politique, ses actions influencèrent considérablement le développement de ce que l’on qualifie souvent à tort de « néo-fascisme » contemporain. S’il a pu mépriser le fascisme en tant qu’idéologie formelle, ne l’admirant que pour sa capacité à inspirer de nombreux Italiens à se battre dans le camp des perdants, ses partisans ne pouvaient qu’adopter des positions encore plus extrêmes que les siennes.

Fidèles à l’État en tant qu’autorité suprême, des personnalités comme Pino Rauti et ses associés sont finalement devenus des informateurs pour les services de sécurité et de police dans leurs efforts pour combattre ce qui était perçu comme la « subversion rouge ». Il est regrettable qu’Evola et ses disciples n’aient pas réussi à articuler la source « divine » d’où découle l’autorité de l’État italien démocratique et antifasciste. Dans leur zèle à démanteler le fascisme subversif, ils semblent avoir négligé le fait que la légitimité de cet État est née de la cinquième armée américaine et de la huitième armée britannique, qui ont libéré la péninsule italienne entre 1943 et 1945, jetant ainsi les bases de l’actuelle République italienne.

On pourrait en conclure que pour Evola et ses acolytes, le pouvoir de l’État contemporain est attribué à des « forces divines » qui agissaient depuis le ciel, où les bombardiers américains B-29 et les Lancaster britanniques effectuaient leurs missions au-dessus de l’Italie. Ce sont ces prétendues « entités divines » qui ont établi l’autorité à laquelle Julius Evola, Pino Rauti et leurs pairs se sont soumis dans leur lutte contre le bolchevisme, tout en essayant d’éradiquer les vestiges du vrai fascisme. Ils semblent seulement invoquer « l’esprit légionnaire », alors que ni Evola ni ses disciples n’ont jamais fait preuve de cet esprit dans la pratique – non pas par manque d’opportunités, mais plutôt à cause des défauts intrinsèques d’une population qui aspire à s’élever jusqu’à l’aristocratie mais ne réussit qu’à s’humilier devant ceux qui détiennent le pouvoir.

Cette faction évolienne critique le concept d’État éthique de Giovanni Gentile, rejetant les idéaux du fascisme comme étant « communisants ». Elle réfute la révolution fasciste et désavoue clairement ses prédécesseurs, tout en continuant à se présenter comme « fasciste » ou « néo-fasciste ». Il est peut-être temps de révéler à ce groupe de plébéiens que leur mentor, Evola, avait au moins l’intégrité de se définir comme un partisan de la « Révolution conservatrice », un mouvement qui n’a aucun lien véritable avec le fascisme italien.

Aujourd’hui encore, on a tendance à tracer une ligne de continuité directe entre le fascisme en tant qu’idéologie et ce que l’on appelle souvent le néo-fascisme d’après-guerre, qui, en réalité, n’avait pas de cadre idéologique cohérent. Rares sont ceux qui ont examiné de manière critique la relation entre le fascisme et ce qui a été présenté comme son successeur – le MSI et ses groupes affiliés. La plupart se sont contentés de symboles superficiels, tels que le salut romain, les chemises noires et les portraits de Benito Mussolini, ainsi que de la rhétorique utilisée par les dirigeants du MSI, pour affirmer une continuité entre le fascisme et ce milieu politique.

Bien qu’une certaine continuité existe, elle n’est pas ancrée dans l’idéologie ou l’idéalisme, ni dans les principes politiques. Au contraire, le MSI et ses factions apparentées représentent un segment de la classe dirigeante du régime fasciste qui n’a jamais considéré le fascisme comme une véritable « révolution ». Pour eux, qui constituaient une faction au service des intérêts des Savoie, de la haute finance, de la grande industrie et de l’Église catholique, il s’agissait simplement d’un outil au service de la monarchie savoyarde .

Cette fabrication est illustrée de la manière la plus claire par la citation suivante : « Le fascisme nous apparaît comme une révolution reconstructive en ce qu’il affirme un concept aristocratique et spirituel de la nation, contre le collectivisme socialiste et internationaliste et la notion démocratique et démagogique de la nation. En outre, son mépris du mythe économique et son élévation de la nation dans la pratique au rang de nation guerrière marquent positivement le premier degré de cette reconstruction, qui consiste à re-subordonner les valeurs des anciennes castes de marchands et d’esclaves aux valeurs de la caste immédiatement supérieure » (Julius Evola, Métaphysique de la guerre)

Toutefois, cette influence a commencé à diminuer après 1938, lorsque Mussolini s’est allié à l’Allemagne nationale-socialiste et a mis en œuvre des lois raciales. À la suite de ce changement, la classe dirigeante a commencé à travailler au démantèlement du fascisme, même au prix de la défaite militaire de l’Italie. Le 25 juillet 1943 est le moment le plus important, qui précède la dissolution de la nation italienne le 8 septembre 1943. Dans la période d’après-guerre, le MSI a émergé. Il a cherché à utiliser le fascisme comme un outil pragmatique mais l’a finalement abandonné, sacrifiant l’essence même de la nation au nom de la commodité historique.

Des personnalités comme Arturo Michelini et Augusto De Marsanich peuvent être considérées comme les successeurs de Dino Grandi, Giuseppe Bottai, Luigi Federzoni, Galeazzo Ciano, et des hommes à l’origine des événements du 25 juillet 1943. Ils étaient des traîtres au fascisme, après en avoir été les plus grands bénéficiaires, et leurs actions reflètent une profonde trahison de l’idéologie qu’ils avaient embrassée. Ce malentendu persiste largement, car la notion de fascistes actifs reste politiquement avantageuse pour diverses factions et communautés juives, qui peuvent invoquer le spectre d’une résurgence potentielle de l’antisémitisme chaque fois que cela les arrange. Le parti qui se veut l’héritier du fascisme républicain comprend des personnalités telles que Giovanni De Lorenzo, ancien directeur du Sifar (renseignement militaire) et médaillé d’argent pour la valeur militaire pendant la Résistance, ainsi qu’Alfredo Covelli, qui a été chef de cabinet du ministre libéral De Caro pendant le premier gouvernement Badoglio.

En 1976, les présumés nazis-fascistes de l’Avanguardia Nazionale ont fait appel à l’avocat Alfredo De Marsico, qui avait déjà occupé le poste de ministre de la Grâce et de la Justice pendant le fascisme, mais qui avait également joué un rôle le 25 juillet 1943 en soutenant le programme de Dino Grandi. Pour cela, il a été condamné à mort par contumace par le Tribunal spécial extraordinaire de Vérone en janvier 1944. Ces exemples, qui ne sont pas exhaustifs, soulignent le problème de longue date de la falsification et de la mystification historiques qui suggèrent que le fascisme a continué à être une force politique viable après le 25 avril 1945. Evola est un bon exemple. En 1971, il s’est senti suffisamment autorisé pour affronter directement Giorgio Pini, le président de la Fédération nationale des combattants de la RSI (FNCRSI). Cette confrontation montre que la dynamique du fascisme et de son héritage est bien plus complexe qu’un récit simpliste de survie.

La comparaison entre Evola et Pini est fondamentalement erronée. Contrairement au détachement intellectuel d’Evola, Pini représente une figure profondément ancrée dans le tissu historique et politique du fascisme. Combattant décoré de la Première Guerre mondiale et membre éminent de la RSI, Pini a été rédacteur en chef de Il Popolo d’Italia et a ensuite occupé le poste de sous-secrétaire à l’intérieur. Ses sacrifices personnels, y compris la perte d’un fils assassiné par des partisans – dont les restes n’ont jamais été retrouvés – illustrent son engagement en faveur de la cause fasciste et sa proximité avec Benito Mussolini.

Pini quitta le MSI en 1952 après avoir constaté que le parti n’était plus que l’ombre de la démocratie chrétienne, dépourvue de la vigueur et des idéaux qui caractérisaient autrefois le fascisme. En revanche, Evola peut être décrit comme un intellectuel non fasciste dont le détachement des réalités politiques pratiques rendait ses critiques superficielles. Au printemps 1971, l’article d’Evola dans Il Conciliatore, intitulé Un mythe et une force pour la droite, critiqua Pini pour des déclarations faites dans le bulletin de la FNCRSI. Pini avait exprimé son rejet de l’occidentalisme d’extrême droite, condamnant l’impérialisme américain, les bombardements au Vietnam et les régimes oppressifs en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Afrique du Sud et en Rhodésie.

« Nous condamnons toute identification avec les régimes militaires et liberticides des colonels grecs, de Franco, bourreau de la noble Phalange de José Antonio Primo de Rivera, du régime grossièrement conservateur, classiste et colonialiste de Lisbonne, des racistes d’Afrique du Sud et de Rhodésie. La sympathie pour les mercenaires de la Légion étrangère, outils ratés contre l’indépendance de l’Indochine et de l’Algérie, est absurde et incivile ». – Giorgio Pini, président de la Fédération nationale des combattants de la RSI

Le message de Pini était clair : les fascistes de l’après-guerre ne devaient pas s’identifier à ces régimes ou à leurs idéologies, qu’il jugeait absurdes et inciviques. La réponse d’Evola à la condamnation de Pini reflèta son vide intellectuel, puisqu’il rejetta les déclarations de Pini comme s’apparentant à de la « prose communiste échevelée et mystifiante, dépourvue d’originalité et de substance ». Cet échange met en lumière le large fossé qui sépare le fascisme et le néofascisme dans le contexte de l’après-guerre. D’un côté, il y a ceux qui, comme Pini et ses contemporains, continuent à mener une bataille idéologique contre le capitalisme et l’impérialisme américain, considérant ces forces comme les véritables éléments destructeurs de la civilisation. De l’autre côté, il y a ceux qui ont capitulé devant l’ordre de l’après-guerre, présentant le communisme international comme le seul ennemi tout en ignorant les complexités de leur propre héritage historique.

Pour les véritables fascistes, la véritable menace pour la civilisation ne résidait pas dans le communisme soviétique, mais dans le système capitaliste représenté par les États-Unis. Cette distinction soulignait la lutte idéologique en cours au sein des vestiges du mouvement fasciste et les différentes voies empruntées par ses adhérents au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Berto Ricci, Niccolò Giani et même Benito Mussolini lui-même ne considéraient pas les États-Unis comme un bastion de salut pour la civilisation européenne menacée par les « hordes bolcheviques ». En fait, Mussolini avait suggéré que les fascistes s’unissent au Parti socialiste italien de l’unité prolétarienne après la guerre pour affronter la bourgeoisie, qu’il jugeait responsable de la chute de l’Italie. Cette perspective contraste fortement avec l’attitude de personnalités telles que Julius Evola, qui s’aligna sur un État dépourvu de légitimité après avoir été établi à la suite de la défaite militaire de l’Italie.

Alors que Ricci et Giani sont morts au combat – Ricci en Afrique et Giani en Albanie – Mussolini a trouvé la mort à Giulino di Mezzegra, symbolisant les sacrifices consentis par de nombreux fascistes. Evola, lui, a réussi à survivre et à prospérer, se rangeant immédiatement du côté d’un nouveau régime issu d’une défaite militaire et soutenu par des puissances étrangères. Cela soulève d’importantes questions quant à l’intégrité et aux motivations de ceux qui, à droite, ont contribué à la défaite de l’Italie et cherchent encore à revendiquer une légitimité dans le paysage de l’après-guerre. Les actions de personnalités telles que June Valerio Borghese, qui a échappé au siège de Turin sous protection américaine, illustrent également les complexités de la droite durant cette période tumultueuse. La demande de réhabilitation de Borghese au milieu des années 1950, en dépit de son passé, reflète une volonté de s’adapter aux nouvelles réalités politiques, ce qui contraste fortement avec la fermeté de ceux qui ont choisi de se battre jusqu’à la dernière balle.

En défendant l’OTAN comme une « nécessité », Evola fit preuve d’une interprétation erronée du paysage géopolitique. Il ne reconnu pas que cette alliance avait permis aux États-Unis d’exercer un contrôle sur l’Europe, qui était devenue une composante essentielle de la stratégie de sécurité nationale américaine. Ses commentaires révèlent une profonde déconnexion des réalités de l’Europe d’après-guerre et de la dynamique complexe des pouvoirs en jeu. En outre, l’admiration d’Evola pour des personnages comme Franco révèle son incapacité à évaluer avec précision les relations historiques. Franco n’était pas un partisan de José Antonio Primo de Rivera, mais plutôt un oppresseur qui a empêché la libération du fondateur de la Phalange et persécuté ceux qui s’alignaient sur elle, incarnant ainsi les valeurs conservatrices et réactionnaires qu’Evola semble idolâtrer.

Dans sa critique de Pini, Evola recourut à la calomnie, dépeignant Pini comme un opportuniste pour son engagement en faveur d’un fascisme qui croyait réellement à la lutte du « sang contre l’or ». Pini et ses contemporains représentaient une faction qui cherchait à défendre les idéaux de leur cause contre l’opportunisme qui caractérisait beaucoup de gens dans l’après-guerre. Cette dissonance entre un véritable engagement idéologique et un pragmatisme intéressé soulignait la lutte permanente au sein des vestiges du mouvement fasciste, en mettant en évidence les chemins divergents empruntés par ses adhérents au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Pini et nombre de ses contemporains ont toujours maintenu leur position contre les États-Unis et le capitalisme, qu’ils considéraient comme les principales menaces pour la civilisation européenne. Ils pensaient que l’érosion actuelle de la culture, des traditions et des valeurs européennes n’était pas le résultat de supposées « hordes bolcheviques », mais plutôt des actions lentes et délibérées de ceux qui avaient l’intention de démanteler les fondements mêmes de l’identité européenne. Cette perspective soulignait une critique profonde d’un déclin culturel et politique perçu, qu’ils attribuaient à des influences extérieures plutôt qu’à des batailles idéologiques internes. L’expression « stura boton fora macaco », qui reflète l’idée que les partisans répètent sans réfléchir les slogans de ceux qui sont au pouvoir, décrit bien le comportement de certaines factions de la droite. Ce mimétisme de la rhétorique alarmiste – qu’il s’agisse de menaces historiques comme les hordes tatares et mongoles, de craintes contemporaines de l’islam ou d’angoisses futures à l’égard de la Chine – illustre un manque de pensée originale et une tendance à se conformer aux récits propagés par ceux qui contrôlent les médias et le discours.

L’antagonisme d’Evola à l’égard de Pini et de la FNCRSI peut être considéré comme le reflet de dissensions idéologiques plus profondes au sein du mouvement post-fasciste. La dénonciation par la FNCRSI du « coup d’État de Borghèse » en janvier 1971 a marqué un moment critique, car elle a publiquement remis en question le silence entourant les activités clandestines associées à Borghèse et à ses partisans, que l’on savait alignées sur les intérêts des États-Unis et d’Israël. Cet acte de défi a mis en évidence l’engagement de la FNCRSI à maintenir une identité fasciste distincte qui n’était pas disposée à faire des compromis avec les courants politiques dominants.

Le rôle d’Evola en tant que théoricien soutenant l’enrôlement de néo-fascistes dans les structures d’un État antifasciste révèle une contradiction fondamentale dans sa posture idéologique. Alors que la FNCRSI cherchait à préserver une identité politique cohésive qui résistait aux manœuvres de l’establishment, l’approche d’Evola semblait s’aligner davantage sur ceux qui étaient prêts à s’engager dans les nouvelles réalités politiques de l’Italie d’après-guerre, même si cela impliquait de compromettre les principes fondamentaux de leurs croyances. La mise en garde de la FNCRSI contre un coup d’État réactionnaire à la fin de l’année 1969 renforça sa position de faction cherchant à se distancer des alliances opportunistes avec des structures de pouvoir qu’elle jugeait corrompues ou préjudiciables. Pour Evola et ses partisans, cette dénonciation a probablement été perçue comme une trahison impardonnable, car elle contredisait la vision d’un régime réactionnaire qui restaurerait un ordre conservateur en Italie, aligné sur le capitalisme et l’Église catholique.

En substance, le schisme entre Pini et Evola illustra des divisions idéologiques plus larges au sein des vestiges du mouvement fasciste. Alors que Pini et la FNCRSI restaient fidèles à une vision du fascisme qui s’opposait à l’impérialisme américain et au capitalisme, l’alignement d’Evola sur des politiques opportunistes et réactionnaires reflétait une volonté troublante de compromettre des idéaux fondamentaux au nom de la survie politique. Ce conflit ne met pas seulement en lumière les complexités de la politique italienne d’après-guerre, mais aussi la lutte permanente pour l’identité de ceux qui se sont identifiés à l’héritage fasciste.

Le régime actuel, si l’on peut l’appeler ainsi, a réduit l’Italie à un État peu recommandable en Europe et en a fait un sujet de moquerie dans le monde entier. L’administration de Giorgia Meloni ne semble que trop désireuse de suivre les directives émanant de Washington et de Jérusalem, tout comme l’héritage d’Evola et des généraux royalistes. Leurs enseignements ont été repris, défendus et diffusés par une nouvelle génération d’adeptes moins instruits, moins compétents et moins perspicaces que leurs prédécesseurs. Néanmoins, ces disciples restent prêts à combattre les adversaires désignés par le pouvoir, fonctionnant comme des subordonnés entraînés. Ils reflètent les actions de personnalités telles qu’Evola, Borghese et leurs associés, en montrant peu de différences dans leur approche.

La réponse fasciste à Evola affirme explicitement que « la doctrine du fascisme n’a pas choisi de Maistre comme prophète« . Joseph de Maistre est un penseur contre-révolutionnaire par excellence et sert de mentor spirituel à Evola. Même pendant la phase la plus conservatrice de Mussolini – lorsqu’il s’éloigna des principes originaux du fascisme établis le 13 mai 1919 pour forger des alliances avec l’aristocratie, l’Église et la monarchie, qui se retourneront toutes contre lui en 1943 – il insista sur le fait que le fascisme n’est pas aligné sur le traditionalisme prôné par Evola. Cette distinction fut clairement exprimée dans La doctrine du fascisme : « La négation fasciste du socialisme, de la démocratie, du libéralisme, ne doit cependant pas être interprétée comme impliquant un désir de ramener le monde en arrière, aux positions occupées avant 1789, année communément désignée comme celle qui a ouvert le siècle démo-libéral. L’histoire ne voyage pas à l’envers. La doctrine fasciste n’a pas pris De Maistre pour prophète. L’absolutisme monarchique appartient au passé, de même que l’ecclésiologie. Les privilèges féodaux et la division de la société en castes fermées et incommunicables sont morts et révolus. La conception fasciste de l’autorité n’a rien à voir non plus avec celle d’un État policier. Un parti qui gouverne une nation de manière « totalitaire » est une nouveauté dans l’histoire. Il n’y a pas de points de référence ni de comparaison. Des ruines des doctrines libérales, socialistes et démocratiques, le fascisme extrait les éléments encore vitaux. Il préserve ce que l’on peut appeler les « faits acquis » de l’histoire ; il rejette tout le reste ». (Giovanni Gentile, La doctrine du fascisme).

Les arguments avancés par Evola et ses partisans traditionalistes, tels que Marcos Ghio, Antonio Medrano et Ernesto Milá, qui assimilent le fascisme à des idéaux contre-révolutionnaires, à une légitimité monarchique et à un retour aux institutions prérévolutionnaires, ne sont rien d’autre qu’une rhétorique manipulatrice dépourvue de rigueur scientifique et d’intégrité intellectuelle. Il n’est pas surprenant que ces individus, qui ont des croyances irrationnelles dans le pouvoir de la magie, s’engagent dans un discours aussi frivole. En outre, il convient de noter que les partisans de l’extrême droite s’alignent de manière inquiétante sur les antifascistes d’extrême gauche, qui considèrent le fascisme comme une simple force réactionnaire dépourvue de toute substance sociale. La seule différence réelle entre ces deux camps réside dans leurs perspectives d’évaluation, mais tous deux servent le même intérêt primordial : l’oligarchie. Ces élites cherchent à éviter les discussions sur les véritables révolutions nationales, préférant opposer la gauche à la droite ou les révolutions et contre-révolutions anti-nationales. Comme l’a noté Evola lui-même, le nationalisme est un concept « moderne » et toute référence à une véritable révolution nationale est totalement absente.

Les actions d’Ernesto Milá en tant que théoricien et éditeur contribuent aux machinations sordides des appareils d’État tels que le Pentagone et le Mossad. Son travail devrait être jugé non seulement sur sa valeur intellectuelle, mais aussi sur ses implications politiques et morales. Lorsque la Doctrine du fascisme a été publiée, l’Italie connaissait l’une des phases les moins claires du régime de Mussolini. Même à cette époque, Mussolini soulignait que le fascisme n’était pas un traditionalisme, mais plutôt une doctrine nouvelle et moderne qui conservait des éléments valables du marxisme, du républicanisme libéral et de l’anarcho-syndicalisme – des idées fondamentalement incompatibles avec une restauration de l’Ancien Régime. Ainsi, si l’on peut parler d’une « droite fasciste » pendant le Ventennio (1922-1942), cette droite était moderne et libérale et non réactionnaire et féodale comme celle défendue par Evola et ses disciples.

Si nous passons de cette période au fascisme révolutionnaire originel ou au fascisme de la RSI, nous trouvons des preuves plus solides à l’appui de nos affirmations. En faisant référence à ces périodes, nous voulons éviter les accusations d’argumentation sélective. Mussolini n’a jamais hésité à affirmer l’autonomie historique du fascisme, son caractère moderne et son opposition à toute forme de régression antimoderne. Le fascisme est intrinsèquement révolutionnaire et ne convient pas aux éléments réactionnaires. En plus des révolutions bourgeoise et prolétarienne, Mussolini a proposé une troisième révolution, nationale, qui a préservé les aspects précieux des deux mouvements précédents. La révolution fasciste englobe organiquement les révolutions libérale-démocratique et marxiste, au lieu de s’en éloigner. Elle représente une progression au-delà des événements de 1789 et 1917. Le fascisme ne recule pas, contrairement à ce qu’Evola et ses disciples pourraient suggérer. Il est temps de cesser d’induire en erreur et de tromper ceux qui sont attachés aux idéaux nationaux-révolutionnaires !

Un extrait de l’ouvrage de Gentile, Les bases philosophiques du fascisme, illustre la façon dont le fascisme sert d’extension à la démocratie. Selon Gentile, l’État fasciste représente « l’État démocratique par excellence » car il intègre fondamentalement l’individu à la communauté par le biais des mécanismes de l’État.

« Le nationalisme identifie l’État à la Nation et fait de l’État une entité préexistante, qui n’a pas besoin d’être créée mais d’être reconnue ou connue. Les nationalistes reconnus avaient donc besoin d’une classe dirigeante à caractère intellectuel, qui n’était qu’un produit de la nation. Le peuple dépendait plutôt de l’État et de l’autorité de l’État comme source de la vie qu’il menait et sans laquelle il ne pouvait pas vivre. L’État nationaliste est donc un État aristocratique, qui s’impose aux masses par le pouvoir que lui confèrent ses origines.

La relation entre la nation et l’État est donc si intime que l’État n’existe que dans la mesure où la nation le comprend et l’apprécie consciemment. L’État ne peut pas dépendre du peuple ; au contraire, l’État est un présupposé. L’État fasciste, en tant que tel, est l’État démocratique par excellence. Le rapport entre l’État et le citoyen (non pas tel ou tel citoyen, mais tous les citoyens) le fait exister. Sa formation est donc la formation d’une conscience de lui dans les individus, dans les masses ». (Giovanni Gentile, Les fondements philosophiques du fascisme).

Pour Evola, le fascisme ne cherche pas à démanteler les principes fondamentaux du libéralisme ; au contraire, il adhère pleinement à l’idée que l’État moderne – essentiellement un État bourgeois, puisqu’il soutient le capital – représente l’authentique communauté humaine. Pour Evola, le fascisme vise à réorienter le capital au profit du peuple, mais son point de vue est fondamentalement erroné. Il est important de comprendre que les idées de Gentile s’alignent sur une compréhension plus nuancée de la démocratie organique directe. Bien que les résultats logiques de l’idéalisme puissent pencher vers un point de vue nationaliste, il n’en résulte pas nécessairement une époque impériale, cultuelle ou césariste. En fait, ce point de vue ne peut trouver un espace compatible qu’au sein d’une démocratie directe réellement réalisée, qui n’est pas limitée par le libéralisme, qui inhibe l’engagement démocratique authentique.

Les nations naissent organiquement de la conscience collective, façonnées par la volonté générale du peuple et ses engagements instinctifs avec le monde sensoriel, plutôt que forgées à partir de constructions théoriques abstraites. Pour qu’un véritable État démocratique puisse s’épanouir, la présence d’une égalité formelle est impérative ; cependant, pour que l’égalité formelle se manifeste, l’existence d’un État devient indispensable. Il faut donc en conclure que la démocratie ne peut exister sans l’État ; ainsi, l’humanisme ouvrier apparaît comme l’expression la plus authentique du gouvernement démocratique. Par conséquent, l’État totalitaire se révèle être le véritable État démocratique.

La critique d’Evola sur le fascisme et le libéralisme comme étant fondamentalement similaires dans leur abstraction de l’individu et de la société ne tient pas compte des profondes distinctions entre l’idéalisme réel de Gentile et les politiques mises en œuvre sous le régime de Mussolini. Gentile affirme que l’individu contient la communauté, ce qui n’implique pas une simple abstraction dépourvue de relations concrètes ; au contraire, cela met en évidence l’interaction dialectique entre l’action individuelle et l’existence collective.

« L’État n’avale pas l’individu comme le voudraient les critiques libéraux, mais l’inverse est également vrai, car dans cette conception, l’État est la volonté de l’individu lui-même dans son aspect universel et absolu, et donc l’individu avale l’État ». (Giovanni Gentile, Les fondements philosophiques du fascisme).

Pour Gentile, l’individu n’est pas une entité isolée, mais se définit par sa participation à l’État éthique, qui incarne l’actualisation de la volonté collective. Il s’agit d’un processus dynamique, où l’individu et la communauté s’informent et se transforment mutuellement au lieu d’exister en tant qu’abstractions statiques. « Inséparablement liés l’un à l’autre, de sorte que leur réalité effective résulte de leur relation à l’organisme dans lequel et par lequel ils trouvent leur nécessaire accomplissement, et en dehors duquel ils ne sont rien d’autre que des abstractions ». (Giovanni Gentile, La philosophie de Marx)

Evola, dans Le fascisme vu de droite, suggère que le fascisme et le libéralisme ne parviennent pas à rendre compte de manière adéquate des dimensions concrètes de l’organisation sociale. Cependant, les politiques de Mussolini cherchaient activement à dissoudre cette fragmentation. L’État fasciste visait à forger une identité nationale unifiée par le biais d’initiatives qui intégraient les individus dans le tissu social plus large, comme le modèle corporatiste, qui mettait l’accent sur la collaboration entre les différents groupes sociaux et l’État. Ce modèle était une incarnation concrète de la philosophie de Gentile, qui cherchait à réconcilier les intérêts individuels et collectifs dans un cadre cohérent, plutôt que de les laisser dans une tension perpétuelle. En outre, Evola affirme que la tentative du fascisme de fusionner l’individu et l’État aboutit à une dualité simpliste qui représente mal l’essence de la pensée de Gentile. En réalité, l’État fasciste, tel qu’articulé par Gentile, n’est pas simplement une imposition à l’individu mais une réalisation de la vie éthique, où l’État représente la synthèse des aspirations individuelles et communautaires.

Cette synthèse n’est pas un idéal abstrait mais une réalité vécue, ancrée dans le contexte historique et culturel de la nation. Ainsi, bien qu’il soit tentant d’établir des parallèles entre les cadres théoriques du fascisme et du libéralisme, la manifestation pratique des politiques fascistes démontre un engagement à surmonter cette fragmentation. L’État fasciste, enraciné dans l’idéalisme actuel, cherche à transcender la dualité entre l’individu et la collectivité, en créant un ensemble organique qui reflète l’unité de la société plutôt que de simplement masquer ses discordes sous-jacentes. En ce sens, l’approche fasciste ne se contente pas de s’attaquer aux symptômes ; elle s’efforce de guérir la fracture sociétale en favorisant une identité collective à la fois inclusive et dynamique. « L’homme du fascisme est un individu qui est nation et patrie, une loi morale qui lie les individus et les générations dans une tradition et une mission, qui supprime l’instinct de vie enfermé dans le bref cercle du plaisir pour établir une vie supérieure dans le devoir libre des limites du temps et de l’espace : une vie dans laquelle l’individu, par l’abnégation, le sacrifice de ses intérêts particuliers, la mort elle-même, réalise cette existence entièrement spirituelle dans laquelle réside sa valeur en tant qu’homme. » (Giovanni Gentile, La doctrine du fascisme)

La philosophie de Gentile offre également une solide défense du corporatisme en tant qu’entité organique, s’opposant ainsi à la critique du totalitarisme de Julius Evola. Gentile considère l’État comme l’incarnation de la volonté générale et de l’esprit du peuple, le présentant comme un organisme vivant qui favorise la vie éthique et l’unité spirituelle dans la société. Cette perspective s’aligne sur l’objectif du corporatisme d’harmoniser les divers intérêts sociaux, créant ainsi une identité collective. Alors qu’Evola soutient que le totalitarisme sape les qualités organiques du corporatisme, Gentile affirme que l’État joue un rôle crucial en facilitant la cohésion sociale et en intégrant les intérêts individuels et collectifs par le biais de la dialectique. Plutôt que d’être un simple outil d’oppression, le modèle corporatiste du fascisme renforce les relations organiques entre les groupes sociaux, renforçant l’idée que l’État actif est essentiel pour cultiver l’unité et l’objectif au sein de la société – faisant écho au concept de société civile de Hegel dans sa Philosophie du droit. « L’unité organique des pouvoirs de l’État lui-même implique que c’est un seul esprit qui à la fois établit fermement l’universel et le fait entrer dans son actualité déterminée et l’exécute. » (Hegel, Philosophie du droit). « Le concept dialectique de l’esprit non seulement n’exclut pas, mais exige la multiplicité spirituelle comme marque essentielle de l’unité infinie de l’esprit. L’unité infinie est donc l’unification infinie du multiple comme elle est la multiplication infinie de l’un ». (Giovanni Gentile, Théorie de l’esprit comme acte pur)

Hegel et Gentile défendent tous deux la nécessité d’un État totalitaire, à partir du même cadre. Hegel souligne l’unité organique de l’État en tant que manifestation de la volonté générale, en mettant l’accent sur le bien commun plutôt que sur les intérêts individuels afin de favoriser la cohésion de la société. Gentile examine l’interaction entre la conscience individuelle et l’expérience collective, mettant en garde contre la subjectivité abstraite qui peut conduire à une compréhension fragmentée de la réalité. Il estime que la véritable conscience de soi émerge en s’engageant dans la totalité de l’expérience humaine, suggérant qu’un État totalitaire peut aider à restaurer ce lien et à promouvoir l’unité. En outre, alors que l’humanisme s’oriente vers l’humanisme du travail, Gentile souligne l’importance de la nation prolétarienne en tant qu’État éthique, où les principes totalitaires sont intrinsèquement liés au travail. Cette évolution reflète une redéfinition de la culture, reconnaissant le rôle vital des travailleurs dans la formation de la société. « L’État ne peut plus être considéré comme l’État du citoyen (ou de l’homme et du citoyen) comme à l’époque de la Révolution française ; il est et doit être l’État des travailleurs. L’homme véritable, l’homme qui compte, c’est l’homme qui travaille et dont la valeur se mesure à son travail. Car il est vrai que la valeur est le travail, et que la valeur d’un homme se mesure à la quantité et à la qualité de son travail ». (Giovanni Gentile, Genèse et structure de la société).

Pour Gentile, le travail humain est hautement estimé, l’État étant chargé de célébrer et non d’exploiter le travail, qu’il considère comme le fondement de la nation. Le régime fasciste a cherché à différencier l’Italie des sociétés capitalistes en promouvant un ordre social cohésif où les travailleurs sont considérés comme des contributeurs à part entière à un objectif national plus grand, plutôt que comme de simples pièces d’une machine industrielle. Cette vision se fonde sur l’humanisme du travail et vise à créer un État populaire qui transcende le libéralisme et s’attaque à l’aliénation. Le corporatisme favorise une société où le travail soutient le développement individuel et l’unité sociale, l’État facilitant la relation entre le travail et la communauté. Sergio Panunzio, un disciple de Gentile, explique que l’objectif du fascisme est d’établir un « empire du travail » corporatiste, centralisé et démocratique pour remplacer l' »empire de l’or » capitaliste dominé par les puissances anglo-américaines. Ce cadre intègre également des concepts tels que le « sindacato » (syndicat) et le « sindacalismo » (syndicalisme), qui prônent ensemble une forme de socialisme où les travailleurs gèrent collectivement leurs industries, ce qui a conduit à l’émergence de « syndicats » imposés par le haut en Italie en tant qu’élément clé de cet humanisme du travail. Gentile déclare : « L’État fasciste, après avoir organisé et reconnu juridiquement les syndicats ouvriers et les organisations patronales, a l’intention d’adapter sa structure à ces syndicats unis, de les transformer en corporations nationales, sur la voie d’un système de représentation politique compatible avec la structure des organisations ouvrières« . (Giovanni Gentile, La doctrine du fascisme). « Il est nécessaire de faire la distinction entre socialisme et socialisme – en fait, entre idée et idée de la même conception socialiste, afin de distinguer parmi elles celles qui sont hostiles au fascisme. Il est bien connu que le syndicalisme sorélien, d’où sont sorties la pensée et la méthode politique du fascisme, se concevait comme l’interprétation authentique du communisme marxiste. La conception dynamique de l’histoire, dans laquelle la force en tant que violence fonctionne comme un élément essentiel, est d’origine marxiste incontestable. Ces notions se sont répandues dans d’autres courants de la pensée contemporaine, qui ont eux-mêmes abouti, par d’autres voies, à la défense de la forme d’État – implacable, mais absolument rationnelle – qui trouve sa nécessité historique dans le dynamisme spirituel même par lequel elle se réalise« . (Giovanni Gentile, Origines et doctrine du fascisme)

Lorsque les syndicats ont été nationalisés, ils se sont transformés en un système syndical fasciste sanctionné par l’État, appelé « corporations », dont l’adhésion est obligatoire pour tous les individus. Ces corporations ont joué un rôle essentiel dans la régulation des activités économiques de l’État. Cette structure corporative représente un changement important dans la compréhension de l’État, car les critiques qui le limitent à la simple organisation de groupes professionnels négligent le lien profond entre le cadre juridique de la société italienne et son organisation professionnelle sous le fascisme. Un tel point de vue étroit mine l’importance politique du modèle corporatiste, et la reconnaissance de forces externes au corporatisme entrave la transformation de l’État. Mussolini pense également que le corporatisme n’est qu’une facette du progrès des individus et de la société dans le contexte de la révolution fasciste. « Celui qui ne voit dans le corporatisme qu’une conception économique ou uniquement de l’économie politique, ne le comprend pas. Cette révolution économique complète le développement spirituel de l’individu et de la société. » (Benito Mussolini cité dans The Birth of Fascist Ideology de Zeev Sternhell). « Nous sommes syndicalistes, parce que nous pensons qu’il est possible, par le biais de la masse, de déterminer un réajustement économique… » (Benito Mussolini, discours prononcé à Florence, 9 octobre 1919)

Conclusions

Dans l’ensemble, Evola peut être caractérisé comme un pseudo « traditionaliste », dont les opinions sont fortement influencées par la Révolution française. Cette influence éclaire les liens que de nombreux philosophes traditionalistes radicaux, tels que René Guénon, entretiennent avec la franc-maçonnerie. Le concept de « sagesse pérenne » est souvent considéré comme une extension du gnosticisme ou de l’hermétisme, ainsi que du déisme, qui sont tous étroitement liés à la franc-maçonnerie. En outre, les liens de la franc-maçonnerie avec les Lumières et les Jacobins suggèrent qu’elle ne représente pas une rupture fondamentale avec le modernisme. En fait, elle incarne le modernisme, ayant servi de fondement à de nombreuses révolutions libérales à travers l’Europe, qui étaient enracinées dans les conséquences de la Réforme protestante.

La perspective religieuse fondamentale de la franc-maçonnerie est principalement déiste, avec quelques éléments reflétant des caractéristiques gnostiques. Par conséquent, son gnosticisme promeut un panthéisme relativiste qui est en conflit avec le moralisme anti-Lumières, anti-rationaliste et objectif que l’on trouve dans la théologie chrétienne. Dans ce contexte, le déisme est considéré comme hérétique car il rejette la révélation divine et remet en question la validité globale du Dieu chrétien. Cette discussion nous ramène au modernisme.

J’aimerais mettre en lumière deux des livres d’Evolaqui illustrent cette pensée erronée : La tradition hermétique et Introduction à la magie. Ces ouvrages reflètent la position iconoclaste qu’il a promu et étayent les arguments que j’ai présentés. En outre, il est important de noter qu’il ne s’est jamais aligné sur une tradition religieuse spécifique, ce qui contredit ses prétentions au traditionalisme. En outre, ses peintures d’art moderne devraient être considérées comme fondamentalement dégénérées, car elles s’opposent à l’art d’inspiration divine défini par les interprétations chrétiennes et platoniciennes de l’éros. Ironiquement, son implication dans l’art moderne le rapproche du modernisme, étant donné que le fascisme, le communisme et le libéralisme se sont tous engagés dans divers mouvements artistiques anti-traditionnels, notamment l’expressionnisme, le futurisme, l’art déco, le réalisme socialiste, le brutalisme, etc. En raison de ses liens avec le futurisme et Dada, et de la caractérisation de son livre Impérialisme païen comme anti-chrétien, Evola a été considéré comme subversif par les nazis. Cette perception a finalement abouti à sa mise à l’écart par la SS.

Arjuna Zaltanoune