Verbatim de la conférence de Christian Bouchet donnée le 9 mai 2025 devant les membres de l’Institut Georges Valois.

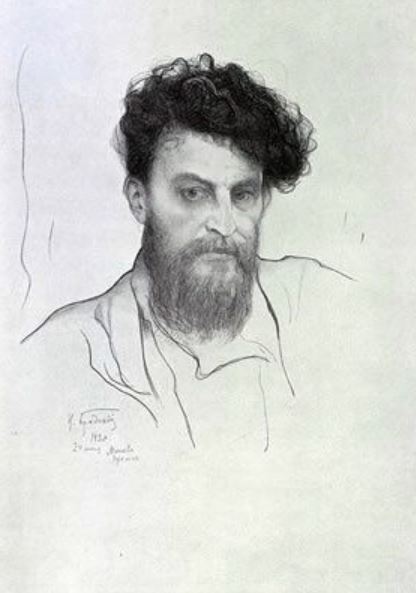

Nicola Bombacci dont je vais vous parler ce soir est quasi-inconnu en France.

Préparant cette conférence, je n’ai trouvé sur lui que trois articles, un de ma plume dans la revue Lutte du peuple qui était publiée dans la seconde moitié des années 1990, le deuxième paru en 2002 dans le quatrième numéro de Rébellion et le dernier sorti dans le numéro 23 de Réfléchir et Agir en 2006 ; sur la toile, il a une entrée dans Wikipedia et une, quasi similaire, dans Metapedia, ainsi qu’une présentation biographique sur le site Mémoires de guerre et c’est tout !

Or, cet homme est du plus grand intérêt pour nous. Idéologiquement car il incarne à l’état quasi pur un fascisme de gauche. Historiquement car il permet d’avoir une autre lecture des rapports entre le communisme et le fascisme, entre l’URSS et l’Italie mussolinienne, que celle que la doxa du système nous impose.

Vie et mort d’un révolutionnaire

Nicola Bombacci nait à Civitella di Romagna, le 24 octobre 1879. Fait marquant, sa cité de naissance n’est située qu’a une petite vingtaine de kilomètres de Predappio où va voir le jour, 4 ans plus tard, Benito Mussolini.

Fils d’une famille toute dévouée à la papauté, le jeune Nicola est élevé dans la religion et il entre au séminaire. Pourtant, ses idées s’opposent très tôt à celles de sa famille. Titulaire du diplôme d’instituteur en 1904, il obtient l’année suivante un poste à Baricella di Bologna. Il se convertit alors au socialisme qui est à cette époque, en Italie, un mélange d’influence marxistes, mazziniennes (je vous rappelle que Giuseppe Mazzini – 1805/1872 – fut un révolutionnaire et patriote italien, fervent républicain et combattant pour la réalisation de l’unité italienne et qu’il fonda en 1834 Jeune Europe dont le nom et l’idée furent repris par Jean Thiriart au début des années 1960), ainsi que d’influences anarcho-syndicalistes et soréliennes. Il fait alors, en 1906, connaissance avec un autre socialiste intransigeant, lui aussi instituteur, journaliste et natif de la Romagne, Benito Mussolini.

En 1910, il est élu secrétaire de la section socialiste de Cesena et il devient journaliste. En 1911, il est élu membre du Conseil national de la Confederazione Generale del Lavoro (CGL). Durant la Première Guerre mondiale il devient le leader incontesté du mouvement socialiste de Modène étant à la fois secrétaire de la Bourse du Travail, secrétaire de la Fédération socialiste provinciale de Modène et directeur de l’organe de presse socialiste local Il Domani. Mussolini, le surnomme alors « le Kaiser de Modène » et s’oppose à lui, car s’ils ont été tous deux antimilitaristes et ont condamné fermement l’expédition italienne en Libye, dès novembre 1914, Mussolini a rejoint le parti interventionniste souhaitant que l’Italie participe à la Première Guerre mondiale du côté de la Triple-entente, tandis que Bombacci est resté ferme dans ses convictions pacifistes.

En juillet 1917, Bombacci est nommé membre du Comité directeur et vice-secrétaire du Parti socialiste, il y représente la tendance la plus radicale. En 1918, après l’arrestation des autres dirigeants socialistes pour leur opposition à la guerre, il se retrouve quasiment seul à la tête du PSI avant d’être à son tour arrêté, jugé et condamné à quelques mois de prison pour défaitisme.

Après la révolution d’octobre en Russie, il appelle les siens à une révolution léniniste en Italie, ce qui relance la polémique avec l’aile légaliste du PSI. Élu député à Bologne en 1919, il est chargé par le gouvernement italien de déployer une action officieuse en vue d’établir des contacts avec la Russie soviétique. Il se rend notamment en 1920 à Copenhague, où il rencontre le commissaire du peuple pour les affaires étrangères Maxime Litvinov. Toujours en 1920, il fait partie de la délégation italienne qui se rend en Russie soviétique et participe au IIe Congrès de l’Internationale communiste. Favorable à l’expédition de Fiume, il envoie au poète révolutionnaire un télégramme de chaleureux remerciements pour le versement de 2 000 lires au profit des enfants affamés d’Union soviétique.

En novembre 1920, au sein du PSI, le courant communiste prend corps et s’organise. Bombacci prend la direction de l’hebdomadaire Il Communista, puis, en 1921, après la fondation du PCI dont il est un des artisans, il dirige son organe officiel Avanti Communista. Il intensifie alors son activité parlementaire en faveur de la Russie, mais n’obtiendra gain de cause que lorsque arrivera au pouvoir son ancien camarade Mussolini, qui sera ainsi le premier homme d’État à lever l’embargo décrété par les gouvernements bourgeois contre l’Union soviétique. Le 30 novembre 1923, à la Chambre des députés, Bombacci s’adresse à Mussolini : « La Russie est révolutionnaire. Si comme vous le dîtes, vous avez une mentalité révolutionnaire, vous n’aurez pas de difficulté à conclure une alliance définitive entre nos deux pays. » et il propose, sur indication de l’ambassadeur russe en Italie, Jordanskij, un traité économique italo-russe, fortement souhaité par le Kremlin. Mussolini approuve et les deux pays s’accordent très vite sur une politique extérieure conforme à leurs intérêts mutuels.

Mais le discours de Bombacci heurte les dirigeants du PCI qui sont eux en conflit ouvert avec le fascisme. Non seulement, il a reconnu le caractère révolutionnaire du fascisme, mais plus grave, il a subordonné les intérêts de classe aux intérêts nationaux. Sommé de se démettre de ses fonctions de député, Bombacci refuse et se voit exclu du parti, ce alors qu’il est pourtant secrétaire du groupe parlementaire communiste, qu’il bénéficie de l’appui ouvert de hauts dirigeants soviétiques et que l’Internationale communiste n’a pas été consultée

Malgré cette exclusion, en janvier 1924, Bombacci est invité à Moscou, où il représente la délégation italienne aux funérailles de Lénine : Grigori Zinoviev, qui dirige l’internationale, impose sa réintégration dans les rangs du PCI.

À son retour en Italie, Bombacci est employé à l’ambassade soviétique de Rome, au service du commerce et de la diplomatie soviétiques. En 1925, il fonde la revue L’Italo-Russa, puis une société d’import-export homonyme. Accusé de nouveau de vouloir favoriser une alliance des révolutions bolchévique et fasciste, il est définitivement exclu du Parti communiste en 1926 (année où les principaux dirigeants du PCI sont arrêtés et où le parti plonge dans la clandestinité). Son expulsion est sanctionnée par un laconique communiqué publié dans un numéro de L’Unità : « Nicola Bombacci est expulsé du parti communiste d’Italie pour cause d’indignité politique ».

Marginalisé par les communistes, il n’en est pas pour autant aimé des dirigeants et militants fascistes qui combattent ses thèses et dont les sections d’assaut interrompaient autrefois ses réunions en scandant : « Avec la barbe de Bombacci, nous ferons un chiffon, pour cirer les bottes de Mussolini ». Ce dernier doit intervenir en sa faveur, afin qu’on le laisse tranquille et qu’il lui soit accordé un poste à l’Institut international de cinématographe éducatif, dont l’antenne à son siège dans un petit palais à la villa Tortonica, la résidence romaine de Mussolini.

Le Duce intervient ensuite pour favoriser son retour en politique en finançant sa revue mensuelle La Verita, fondée en avril 1936. Le journal défend la thèse d’une Italie prolétarienne en lutte contre le capitalisme mondial. Opposé à toute compromission avec la bourgeoisie conservatrice, Bombacci ne se gêne pas pour attaquer le régime fasciste sur ses concessions. Compte tenu de ses critiques ponctuelles du régime, la revue est mal perçue par les gardiens de l’orthodoxie fasciste. Bénéficiant du soutien de Mussolini, elle poursuivra cependant sa publication jusqu’en 1943. Parmi ses collaborateurs, on relève les noms de Walter Mocchi (fondateur de l’hebdomadaire Avanguardia Socialista où Benito Mussolini, alors jeune révolutionnaire, publia ses lettres d’un exilé en Suisse) et de l’ex-député communiste Ezio Riboldi. Sa ligne peut être résumée par cette citation définissant le fascisme : « Nous assistons à une révolution sociale grandiose. Nous voyons devant nous la collectivité en action. Aujourd’hui comme hier, c’est le même idéal que nous voyons en mouvement : le triomphe du travail. C’est pour ce triomphe que nous avons lutté depuis trente-cinq ans. Sous nos yeux, c’est l’histoire que mène l’expérience de Mussolini. Il ne s’agit plus seulement d’une doctrine, mais bien d’un ordre nouveau, qui s’élance courageusement sur la voie de la justice sociale » et par celle-ci : « Lénine et Mussolini, soviets et État corporatiste, Moscou et Rome : il y a beaucoup à améliorer, mais rien dont nous devrions avoir honte, car aujourd’hui comme hier nous sommes mus par un même idéal : le triomphe du travail sur le capital ».

Mais ce n’est qu’après la fondation de la République sociale italienne que Bombacci reprend vraiment du service politique. Il s’engage alors nettement en faveur du « second fascisme ». Il participe au congrès de Vérone de novembre 1943, qui constitue le véritable acte de fondation de la RSI.

Il est l’acteur majeur du projet de socialisation des entreprises et des moyens de production, dont la propagande du fascisme républicain devait notoirement faire la promotion et qui fut approuvé par le conseil des ministres de la RSI en février 1944

Mais il s’impose surtout comme tribun. Entre septembre 1943 et mars 1945, Bombacci, réactivant ses contacts dans le monde ouvrier du Nord de l’Italie, va tenir de nombreuses réunions sur les places publiques pour renforcer le soutien populaire au « fascisme révolutionnaire ». Le 15 mars 1945, 30 000 ouvriers affluent pour l’entendre déclarer, entre autres choses : « Camarades ! Regardez-moi en face, camarades ! Vous vous demandez si je suis le même agitateur socialiste, le fondateur du Parti communiste, l’ami de Lénine que j’ai été pendant un temps. Eh bien oui messieurs, je suis toujours le même ! Je n’ai pas renié les idéaux pour lesquels j’ai lutté et pour lesquels je lutterai toujours. J’étais aux côtés de Lénine lors des journées radieuses de la révolution, je suis aujourd’hui aux côtés de Mussolini. ». Le jour ou Mussolini tient sa dernière réunion, au théâtre de Milan, Bombacci remplit la place de Brescia.

Cohérent jusqu’au bout, il est à la préfecture de Milan, le 25 avril, et il part en voiture avec Mussolini, avant d’être fusillé à Dongo, trois jours plus tard. Devant le peloton d’exécution, il gardera toute sa dignité et, avant de tomber sous les balles, il criera « Vive l’Italie, vive le socialisme ! ». Son corps sera exposé place Loreto à côté de celui de son ancien compagnon de lutte.

Le décret de socialisation des entreprises et des moyens de production

Le concept de « socialisation de l’économie » fut élaboré et prévu dans le Manifeste de Vérone qui fut, sans doute, rédigé conjointement par Mussolini et Bombacci, document qui contenait le programme politique du Parti fasciste républicain, alors à la tête de la République sociale italienne nouvellement constituée. Le manifeste fut présenté lors du Congrès de Vérone le 14 novembre 1943. Jusqu’alors, selon les fascistes présents à Vérone, toute tentative réaliste d’apporter des modifications plus audacieuses au système économique italien s’était soldée par un échec face à l’ostracisme des pouvoirs économiques définis comme une ploutocratie.

Les prémices du concept étaient cependant anciens et remontaient à la Charte du Carnaro promulguée à Fiume en 1920, à la Charte du travail de 1927, à des déclarations de Mussolini de 1928 – « Tout comme le siècle dernier a vu l’économie capitaliste, le siècle actuel verra l’économie corporative… Il faut mettre le capital et le travail sur le même plan, il faut donner à l’un et à l’autre les mêmes droits et les mêmes devoirs » – et à « la corporation propriétaire », c’est-à-dire la corporation qui devient propriétaire de l’entreprise, recherchant l’équilibre entre les deux composantes de la production, à savoir le travail et le capital, conçue par Ugo Spirito en 1932.

La socialisation de l’économie devait constituer la troisième voie face aux deux grands systèmes économiques du XXe siècle (le capitalisme et le bolchevisme), tant sur le plan économique que sur le plan social.

Nicola Bombacci participa de manière importante au développement du concept dont on estime qu’il en conçu la théorisation avec Mussolini.

C’est ce dernier, dès le 23 septembre 1943, lors de la formation du premier gouvernement de la RSI, qui décida la création du ministère de l’Économie corporative, nommant d’abord Silvio Gai ministre, puis Angelo Tarchi à partir du 1er janvier 1944. C’est ce dernier qui accéléra la rédaction du décret-loi sur la socialisation et c’est à lui, installé au siège du ministère à Bergame, que fut confiée la direction de la socialisation.

La socialisation des entreprises, qui était vue avec suspicion et boycottée par l’Allemagne national-socialiste, fut initialement mise en place par un décret du 12 février 1944.

Son élément central est la création d’un nouveau mode de direction des entreprises privées qui, au 1er janvier 1944, disposaient d’un capital d’au moins un million de lires ou employaient au moins 100 travailleurs. Les nouveaux organes de l’entreprise sont définis comme suit : le chef de l’entreprise, l’assemblée des travailleurs, le conseil de gestion élu par les salariés, le collège des commissaires aux comptes.

Les autres articles les plus marquants prévoient :

L’élection du chef d’entreprise par l’assemblée ou sa nomination par décret du ministre de l’économie corporative, s’il s’agit d’une entreprise publique ou à caractère public ;

La responsabilité du chef d’entreprise devant l’État pour le résultat de la production ;

La nationalisation des entreprises dans les secteurs jugés stratégiques ou, au minimum, une participation au capital ;

La création d’un Institut de gestion et de financement chargé de contrôler et de corriger l’orientation de la production dans les différents secteurs ;

La distribution d’une partie des bénéfices entre tous les travailleurs de l’entreprise et d’une autre partie à l’Institut de gestion et de financement.

Ce qui est marquant, c’est que la socialisation éveilla d’importants espoirs, au point qu’en février 1945 (3 moi avant la chute de la RSI) fut créé par d’anciens socialistes-révolutionnaires le Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista (Rassemblement national républicain socialiste) qui se transforma ensuite en Partito Repubblicano Socialista Italiano et qui était doté d’un quotidien L’Italia del Popolo. Il adopta comme slogan « Italie, République, socialisation » et axa l’essentiel de sa propagande sur la socialisation de l’économie promise par le Manifeste de Vérone

Ce qui est aussi marquant, c’est que les Allemands furent très hostiles tant au décret du 12 février dont ils ne permirent pas la mise en place dans les entreprises qu’ils contrôlaient, comme Fiat, pour des raisons stratégiques qu’au Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista.

Ils n’étaient pas les seuls et le 25 avril 1945, parmi les premières mesures politiques et administratives prises par le Comité de libération nationale après la défaite du fascisme dans le nord de l’Italie, figura l’abrogation du décret-loi sur la socialisation, qualifié, très faussement, de tentative « d’asservir les masses laborieuses de l’Italie occupée au service et à la collaboration avec l’envahisseur ».

Après-guerre, subsistance de la gauche fasciste

Nicola Bombacci n’a pas eu d’héritiers directs au lendemain de la guerre, mais une partie des cadres fascistes républicains continuèrent leur combat en faveur de la socialisation donc, pour une bonne partie, son combat.

Ce qui est marquant, dans les milieux natios français, c’est que nous avons du postfascisme une vision très incomplète. Nous le connaissons via les Enfants du Soleil et Ordre Nouveau, un courant étroitement lié à Evola et qui est une composante de la droite du MSI (l’autre composante étant le courant des conservateurs favorable à l’alliance atlantique et aux compromis avec les forces de droite bourgeoise) très anticommuniste et parfois encore monarchiste qui s’oppose à la gauche fasciste héritière de la RSI.

Il y en eut diverses incarnations, je n’ai pas le temps ce soir de toutes les évoquer et je n’en citerai donc que les trois qui me semblent les plus intéressantes.

La première est incarnée par un homme, Stanis Ruinas (1899-1974). Adolescent, il a des idées socialistes. Après l’avènement au pouvoir de Mussolini, il se convertit au fascisme et milite dans sa mouvance sociale qui chapeaute les ex-syndicalistes révolutionnaires. Journaliste et écrivain, il part pour Rome et entre à la rédaction de L’Impero qui, autour de ses fondateurs, Mario Carli et Emilio Settimelli, se fait le porte-voix des intransigeants du fascisme. Son expérience de la trahison du fascisme par la droite et de la République sociale italienne ancre en lui un quasi philo-communisme dont il ne se départira jamais. À ce propos, on peut citer le témoignage du préfet Dolfin, secrétaire de Mussolini pendant le congrès de Vérone, lorsque fut promulguée la loi de socialisation. Mussolini lui dit : « Aujourd’hui se sont manifestées les tendances les plus étranges, y compris des tendances communistes. De fait, Stanis Ruinas a demandé l’abolition pure et simple du droit de propriété ».

Ruinas fonda au lendemain de la guerre la revue Il Pensiero nazionale qui fut l’organe d’un courant fasciste de gauche aux positions antibourgeoises, anticapitalistes et antioccidentales, prônant une alliance avec le PCI. Durant un temps, celui-ci lui accorda une certaine audience et un soutien, car il tentait alors de récupérer l’électorat des partisans de la RSI afin qu’il ne bénéficie pas à la droite atlantiste. Cette collaboration avec le PCI prit fin au début des années 1950, en raison du refus de Ruinas et des autres membres des Circoli Pensiero Nazionale de renoncer au fascisme, qu’ils interprétaient dans un sens révolutionnaire. Il Pensiero Nazionale ne cessa de paraître qu’en 1977 et incarna, jusqu’à sa disparition une fidélité non caricaturale à la RSI.

Un autre groupe se coagula dès 1946 en une tendance gauchiste au sein du Regroupement des jeunesses étudiantes et ouvrières du MSI. Ce courant se fondait sur quelques référents essentiels : la figure et l’œuvre du syndicaliste révolutionnaire Corridoni ; le Mussolini de l’interventionnisme et du programme de la Piazza San Sepulcro, la gauche syndicaliste de l’ère fasciste, les idéologies nationales-prolétariennes de la guerre 1940-1945, le Manifeste de Vérone, le décret de nationalisation des entreprises. Ces partisans de Corridoni, firent scission du MSI lorsqu’ils apprirent que la tête de sa liste MSI aux élections parlementaire de 1948 était Guido Russo Perez, un individu lié aux grands propriétaires terriens de Sicile et favorable à une alliance des droites. Ils fondèrent avec peu de moyens et beaucoup d’ambitions le journal Rivoluzione qui afficha fièrement le slogan que nous avons déjà évoqué : « Italie, République, Socialisation ». Les positions du périodique étaient régulièrement situées « à gauche » du PCI mais faute d’argent, il n’eut qu’une brève existence. Pourtant, après l’échec de cette expérience courte, mais intense, une autre parution ne tarda pas à voir le jour : Quaderni, financée par la princesse Maria Pignatelli Cerchiara, présidente du Movimento italiano femminile qui avait été fondé pour venir en aide aux fascistes persécutés.

Certains membres de ce groupe entreront par la suite dans l’histoire du mouvement ouvrier italien de l’après-guerre.

On peut citer parmi eux Ruggero Ravenna, qui devint secrétaire général de l’Unione Italiana del Lavoro, une sorte de CFDT italienne fondée en 1950, qui participa à ce titre à l’automne chaud de 1969 ; Camillo Benevento, qui fut pendant de nombreuses années responsable national de la dite confédération et directeur de son hebdomadaire officiel Il Lavoro italiano ; Ezio Daquanno, fils d’un des dix-sept fusillés à Dongo de concert avec Mussolini ; Aldo Florio, fils lui aussi d’un « martyr de la révolution fasciste ».

Pour terminer, il convient d’évoquer Giorgio Pini, qui fut, jusqu’à sa mort, président de la Fédération nationale des combattants de la RSI (FNCRSI). Il était profondément ancré dans l’histoire du fascisme : décoré pendant la Première Guerre mondiale, rédacteur en chef de Il Popolo d’Italia (le journal de Mussolini) et sous-secrétaire à l’Intérieur de la RSI. Son engagement était à la fois idéologique et personnel : son fils avait été assassiné par les partisans et son corps n’avait jamais été retrouvé.

Il fut un des fondateurs du Mouvement social italien au sein duquel il était l’un des principaux représentants de la tendance « gauche nationale ». Refusant l’alliance avec les monarchistes, Giorgio Pini quitte le MSI en janvier 1952. Quelques semaines plus tard, il fonde à Bologne le Raggruppamento Sociale Repubblicano (Regroupement social républicain). Le parti se développa principalement dans le nord de l’Italie et prônait l’application intégrale du Manifeste de Vérone. Il eut des contacts avec des représentants du Parti communiste italien, qui conduisirent à la décision d’inviter les travailleurs adhérents au RSR à s’inscrire à la CGIL (l’équivalent de la CGT en Italie) plutôt qu’à la CISNAL. Il eut également des relations avec les Gruppi di Pensiero Nazionale dirigés par Stanis Ruinas dont nous venons de parler. En août 1953, le RSR changera de nom pour devenir le Partito del Socialismo Nazionale (Parti du socialisme national) qui fusionnera, en 1957, avec une nouvelle scission de gauche du MSI pour donner naissance au Parti national du travail à la direction duquel participa Pini.

En parallèle à cela, Pini dirigeait la Fédération nationale des combattants de la RSI qui éclata à la même période entre sa droite qui créa l’Union nationale des combattants de la RSI et sa gauche restée fidèle au nom originel.

En 1971 Pini déclara dans le bulletin de la FNCRSI, qu’il rejetait l’occidentalisme d’extrême droite, dénonçant l’impérialisme américain, les bombardements au Vietnam et les régimes autoritaires en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Afrique du Sud et en Rhodésie, écrivant : « Nous condamnons toute identification avec les régimes militaires et liberticides des colonels grecs, de Franco, bourreau de la noble Phalange de José Antonio Primo de Rivera, du régime grossièrement conservateur, classiste et colonialiste de Lisbonne, des racistes d’Afrique du Sud et de Rhodésie. La sympathie pour les mercenaires de la Légion étrangère, instruments défaillants contre l’indépendance indochinoise et algérienne, est absurde et incivile. »

La position de Pini était claire : les fascistes de l’après-guerre devaient rejeter toute alliance avec des régimes qu’il considérait comme des déformations des idéaux fascistes. Pini et ses partisans menaient une guerre idéologique contre le capitalisme et l’impérialisme américain, qu’ils considéraient comme les véritables menaces pour la civilisation européenne, pour eux, ce n’était pas le communisme soviétique, mais les États-Unis qui représentaient la plus grande menace pour la civilisation européenne, une conviction enracinée dans les origines anticapitalistes du fascisme.

Que reste-t-il de tout cela cinquante années plus tard. Rien ou presque en Italie ou ailleurs. Que de très petits cercles qui maintiennent la braise de la mémoire en se remémorant la phrase de Lénine : « Une seule étincelle peut enflammer toute la plaine »

Pour aller plus loin, vous pouvez lire Manifestes pour une gauche fasciste et La régence italienne du Carnaro (accès en cliquant sur les titres).