Bonjour à tous ! Je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce séminaire. Que le Christ nous protège durant les conférences et les débats d’aujourd’hui ![1]

Dans ma thèse, je traite de la question de la philosophie politique dans le néoplatonisme ou le platonisme tardif. Nous parlons des Ve et VIe siècles après J.-C. Je travaille sur Proclus Diadochus. Mais aujourd’hui, j’ai tenté de répondre à la question suivante : l’idée platonicienne et le projet politique ont-ils été mis en œuvre dans l’histoire ? Nous pouvons voir la réalisation de ce projet dans l’Académie platonicienne ou dans la construction par Plotin d’une Platonopolis en Campanie, mais nous parlons ici de la construction d’une école platonicienne ou néoplatonicienne. Tout est clair à ce sujet. En ce qui concerne les tentatives de divers penseurs de vivre et de réaliser le platonisme dans leur âme, nous trouvons des confirmations et des preuves historiques. Mais lorsqu’il s’agit d’un véritable Empire politique qui serait l’expression directe du platonisme politique, une application des principes platoniciens, de la fascinante hiérarchie dialectique de l’Un et du Multiple, de l’Intellect unique et de l’Âme, tout est beaucoup plus difficile et complexe. En fait, il existe très peu de cas de ce type. Mais il y en a un cas particulièrement intéressant.

Il convient de noter qu’en général, le platonisme politique et en particulier la philosophie politique du néoplatonisme ne font l’objet d’aucune attention dans la tradition historico-philosophique. Le point de vue classique, représenté en Allemagne par Ehrhardt[2], est qu’il n’y avait pas de projet politique dans le néoplatonisme, que les néoplatoniciens étaient uniquement orientés vers le monde intérieur, vers l’ascension vers l’Un à l’intérieur de l’âme individuelle.

Cette position a été critiquée au XXe siècle par le chercheur Dominic O’Meara, qui affirme qu’il existe en fait un cas historique de mise en œuvre du platonisme politique[3]. Cette manifestation s’est produite dans l’Empire de Julien. Julien lui-même était un représentant très intéressant de l’école néoplatonicienne de Pergame. Si l’on considère Julien du point de vue de l’idéal platonicien, il est probablement un véritable souverain qui méritait de régner. Il ne voulait pas régner et n’aspirait pas à devenir souverain. Depuis son enfance, il a cherché à échapper à la menace du pouvoir qui pesait sur lui. Il a évité l’action politique, s’en est tenu éloigné et a préféré, comme l’écrit Libanius, rester dans son travail intérieur, tourner son regard vers lui-même. Son règne, bien que très court (il n’a régné que de 361 à 363), est devenu un grand exemple de la réalisation du platonisme politique. En effet, il est intéressant de noter que lorsque l’historien Victor Duruy parle de Julien, il remarque que « les rêveurs de ce genre sont rares parmi les princes »[4]. C’est pourquoi nous devons respecter l’empereur Julien.

Le Roi-Soleil

Nous devons nous intéresser à la figure du Roi-Soleil dans la philosophie politique de Julien. Dans sa métaphysique, dans sa philosophie politique, c’est de facto la figure centrale. Il élit le Roi-Soleil comme élément métaphysique central, le plus grand des dieux. Il dit que le Roi-Soleil est le chef des dieux, tandis que tous les autres dieux sont en accord symphonique avec Hélios. Pour Julien, le Soleil est un phénomène métaphysique. En même temps, il acquiert également une dimension politique. La position centrale du Soleil, sa course dominante, correspond à la position du Roi-Soleil dans l’État idéal. Dans sa démiurgique activité, le philosophe-dirigeant s’apparente à Hélios. C’est lui qui donne aux autres états leur forme, leurs contours. Tout comme le Soleil donne forme à tout et met tout à sa place lorsqu’il se lève, le philosophe-dirigeant central est le canal de la vraie connaissance de la nature secrète des choses et agit sur la base de cette vraie connaissance.

Un lien entre Hélios et la figure d’Apollon peut être retracé tout au long de la conception de Julien. Je vous rappelle qu’Apollon occupe également une place centrale dans La République de Platon. Dans le quatrième livre de La République, Apollon est reconnu comme le seul véritable législateur. Vous vous souvenez peut-être que, selon Socrate, les lois de l’État idéal ne doivent pas être établies sur la base de « coutumes préexistantes » ou de la volonté d’un individu, mais sur la base d’un principe transcendant et divin. Par conséquent, dans l’État platonicien, les lois sont données comme les prophéties de Delphes et, comme elles, elles doivent être déchiffrées. Seul le roi-philosophe a le monopole de ce déchiffrement.

C’est pourquoi l’image du Soleil médiateur, qui dans la philosophie platonicienne correspond à la figure du gardien, a tellement impressionné l’empereur Julien que, dans sa réforme de l’armée, il a remplacé sur les bannières la devise « Par ce signe, tu vaincras » par la dédicace « Au soleil invincible ». C’est un clair témoignage.

En conséquence, les deux années mouvementées du règne de Julien pourraient être caractérisées comme une tentative de construction d’un empire platonicien universel. En tant que véritable platonicien, il a essayé d’embrasser et de réformer tous les domaines, y compris le domaine religieux. Rappelons que Julien a mené une politique religieuse tout à fait originale. Contrairement aux autres païens, il a promulgué un édit sur la tolérance religieuse. Dans une certaine mesure, cet édit s’apparentait à une reconnaissance d’une sorte de multipolarité, où chaque partie de l’Empire avait le droit à sa propre foi. Il s’agit bien sûr d’une interprétation moderne, je dirais même « utopique », qui m’est chère. Les historiens, sans aucun doute, interprètent Julien comme un païen plutôt strict, mais cependant, le paganisme lui-même a subi d’importantes réformes sous son règne. Il ne s’agissait pas simplement d’une tentative de retour au passé, mais d’une aspiration à saisir l’éternité elle-même dans le devenir, à la rafraîchir et à la renouveler.

La question de la foi était très importante pour Julien. Dans son ouvrage The Roman Empire, Faddey Zelinsky note que Julien a investi beaucoup d’efforts pour réformer la religion hellénistique, car, à cette époque, selon les mots de Zelinsky : « la vue du temple le plus important du monde antique, le temple d’Apollon à Delphes, provoquait le découragement. Et Julien, désireux d’entendre la voix des oracles de Delphes, y envoya ses théurges. La dernière Pythie se montra digne de ses prédécesseurs. La triste réponse fut : ‟Transmettez ce message au seigneur : il ne reste que des ruines du temple, Phébus n’est plus le maître de ce sanctuaire et a perdu la couronne de laurier des prophètes, la source de l’inspiration s’est tarie et les flots castaliens ont cessé de couler.” »[5].

Julien vivait à l’époque de la dégénérescence du paganisme, mais il a néanmoins tenté de lui redonner une forme plus authentique. Certes, il n’était pas chrétien, mais il était en même temps tolérant sur le plan religieux, ce qui est très important et correspond en principe à la vision platonicienne.

Julien était sans aucun doute un personnage profondément tragique. Il se trouvait à l’aube d’un tournant historique. Malheureusement, il n’a pas laissé beaucoup d’œuvres derrière lui, car il était constamment entraîné dans la politique, contraint de mener des guerres, de participer à des campagnes, etc. Il n’en reste pas moins un personnage très important. Bien que son règne fût de courte durée, ces deux années furent un témoignage visible du fait que la philosophie platonicienne peut se manifester dans l’Empire. Bien que cette expérience ait été tragique, il est néanmoins important qu’elle ait eu lieu.

Merci ! J’espère que ce bref aperçu de l’Empereur Julien aura intéressé quelqu’un et pourra s’avérer utile dans notre quête platonicienne commune.

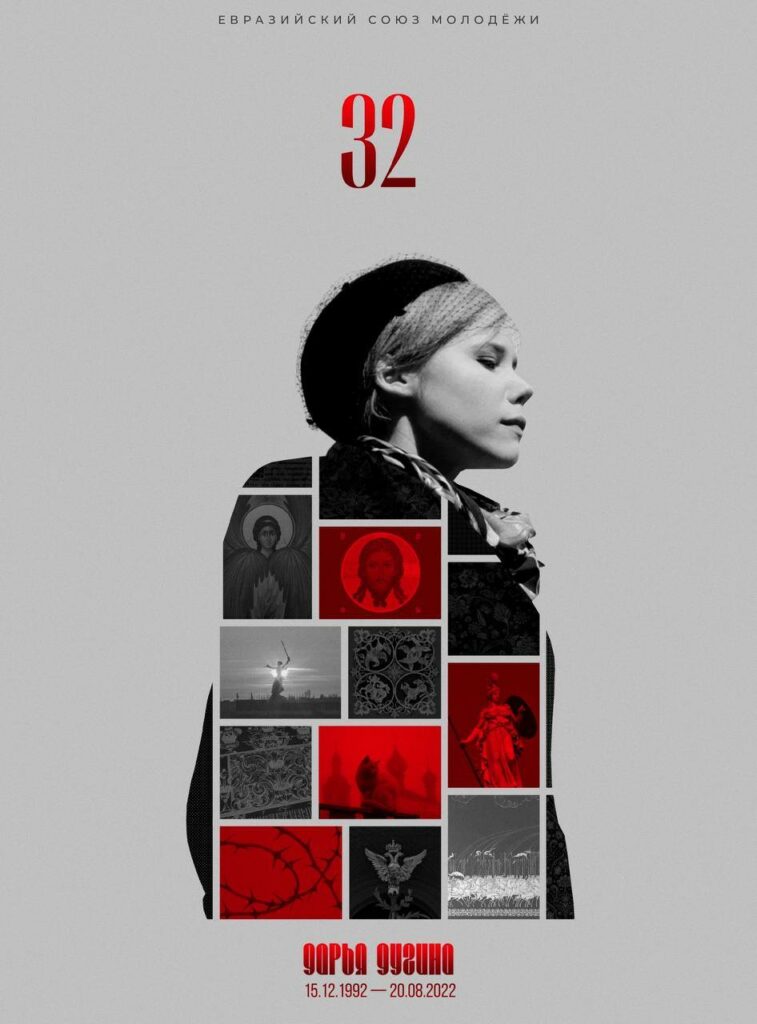

Daria Douguine.

[1] Le présent texte est basé sur une conférence donnée lors de la septième session du séminaire en ligne sur Platon organisé par Alexandre Dougine et Paideuma TV, « Platonisme et Empire », le 4 juin 2020.

[2] A. Ehrhardt, « The Political Philosophy of Neo-Platonism » in Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, vol. 1, éd. M. Lauria, Naples, 1953, p. 457-82.

[3] Dominic J. O’Meara, Platonopolis : Platonic Political Philosophy in Late Antiquity, Oxford, Clarendon Press, 2003.

[4] V. Duruy, « Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France » dans Revue des Études Grecques n°17, Paris, Revue des Études Grecques, 1883, p. 177.

[5] F.F. Zelinskii, Rimskaia Imperiia, Saint-Pétersbourg, Aleteia, 2020, p. 425.